◎文/謝謙謙、王翊軒 編輯/吳庭瑄、柯昀青

自2002年深夜的數十起槍響至今,鄭性澤案一路踉蹌地走過了15個年頭,最後終於在2017年10月26日洗淨冤屈,翻案無罪。

當司法體系重啟審判,代表司法開始嘗試面對錯誤,再審開啟、獲得嶄新判決,更意味著司法系統的自我修正;相對而言,社會意義的平反,則耗時費日,需先鬆動社會大眾對於案件原先既有的刻板印象,更多的理解與改變才得以可能。塵埃落定的今日,格外適合回過頭來詳加檢視,重新思考我們在陪伴一起冤案走向清白的路途上,經過了哪些風景。本文嘗試分析過去這16年間,台灣媒體對於鄭性澤案的報導,探究這些報導,究竟說了什麼樣的故事,而這些故事,又如何可能影響了社會大眾對於鄭案的理解?

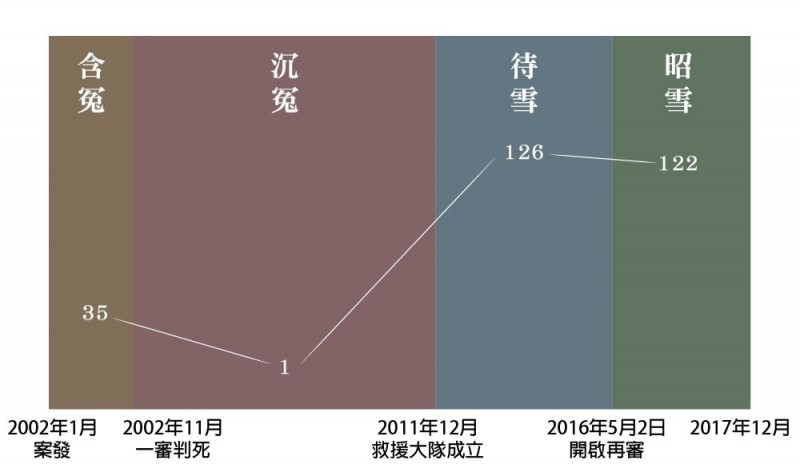

我們使用台灣新聞智慧網、聯合知識庫、知識贏家、中央通訊社中英文新聞資料庫,以及慧科大中華新聞網作為搜尋資料來源。我們總共整理了284篇的報導內容(時間起迄為2002年1月5日至2017年12月31日),大致根據媒體報導的角度劃分出四個時期,分別是:含冤時期、沉冤時期、待雪時期、昭雪時期。

圖/各時期起訖與對應的報導數量列表

圖/各時期起訖與對應的報導數量列表

一、含冤時期:從案發到審判,檢警版事實的形構

鄭案案發時間為2002年1月5日晚上,而當時媒體對此案的第一波報導是在1月7日,新聞內容主要為說明案發過程。當時對於案情的描述,多家媒體大致上的描述皆為:「羅武雄於KTV對天花板開槍,隨後蘇姓員警入內欲制止,卻遭其開槍射擊而倒地,當時腳步中了一槍的鄭性澤見蘇警倒地後,又再對蘇警頭部開兩槍,手段兇殘。」

1月8日後,媒體的報導則圍繞著警方帶鄭性澤重回現場模擬的狀況,儘管部分報導中提到,由於警方動過現場,檢察官表明難以判定是否為鄭性澤開的槍,然而多數報導所使用的敘事方式與字彙,對鄭性澤顯然並不友善。譬如:

又如下方這篇報導:

從上述中,可見案發後的報導方向,斷定鄭性澤是朝蘇警開槍的兇手。鄭性澤翻供後,報導中的「推卸責任」、「檢察官強調真相很快會水落石出」等語,引導閱聽人在心中建立「鄭性澤就是兇手」的形象。然而,案子仍在偵查當中,其偵查內情、嫌犯是否翻供等資訊,基於偵查不公開原則,理應不能有所揭露;更甚,在未經法院判決以前,所有人——就算是嫌犯——都應該被推定無罪,鄭性澤卻在第一時間,被貼上殺人的罪名。

案發一個多月後,到了2002年2月23日前後,媒體版面上又陸陸續續出現與鄭性澤相關的新聞。由於此時檢方已經偵查結束並起訴,大部分的報導內容,便是將鄭案案情同上個時期的內容再行描述;唯一的差別在於,此時的報導末段大多引述檢方的起訴書內容,「檢方認為嫌犯不但不聽執法人員命令,竟向員警開槍,行徑囂張,目無法紀,其行可誅,如不判死刑,不足昭彰法紀公理,以儆效尤。」、「檢方認為,其致人於死犯意甚明,具體求處死刑」。同年11月,鄭案一審判決結果釋出,媒體報導鄭案判決結果,內容大多通篇抄寫判決書之內容,根據有罪判決書內所敘述之案情再次重申,並於最後說明其判決結果——依殺人罪判處死刑。

圖/案發至一審判決結果出爐前,媒體多直接以檢警主張作為報導內容

圖/案發至一審判決結果出爐前,媒體多直接以檢警主張作為報導內容

整體而言,在案發到審判這段時間,媒體報導的資料來源絕大多數來自檢調單位的說詞,內容不外乎檢方的偵辦過程、檢察官的主觀推測、起訴書內容等等,媒體此時僅扮演傳聲筒。由於報導方向遵循檢警所提供的資訊以及思維,其餘行動者在報導中幾乎是噤聲無語,此時期媒體所建構出來的,幾乎可被稱為「檢警版的事實」。對於社會大眾來說,由於幾乎沒有任何替代性的敘事可供參閱,對於鄭性澤「可能無罪」的想像自然也難以展開。

二、沉冤時期:暗無天日,等待正義的漫漫長路

自2002年11月,一審判處鄭性澤死刑之後,媒體就開始停止報導鄭性澤案,直到2011年,廢死聯盟與當時仍籌備成立中的冤獄平反協會組成救援團隊展開救援,鄭性澤案才再度受到社會關注。

整整九年的時間,媒體版面上僅有一則和鄭案相關的報導,該文為2004年6月23日刊登於中國時報社會新聞A9版的專題,題為:〈殉職警察故事,篇篇都是血淚,20年來總計33名執勤員警死於歹徒槍下,警眷心中永遠的痛〉,文中列出數名和歹徒駁火導致員警殉職的事件,而鄭性澤案亦在其中:

在2006年,鄭性澤遭判死刑定讞後,即便他與家屬仍四處求援,但所有的嘗試都宛若石沈大海。

我們將這段時期稱為沉冤時期,試圖呈現這段時間冤案當事人孤立無援的無助感:法律救濟看似已經窮途,社會關注寂靜無聲,死刑執行的威脅又日夜籠罩,連活著都像是奢望,更遑論企圖洗刷自身的冤屈。

如果我們將冤案視為司法體系失靈的產物,此時期的當事人彷彿是身處多個體系疊架出來的絕望真空中——這種真空是多起冤案中最常見的殘酷共通點,也往往是傷害冤案當事人心靈最鉅的時期。若非擁有足夠的親友支持,或者擁有強大的精神意志,冤案當事人往往難以安然撐過這段時期。

三、待雪時期:曙光乍現,報導推動救援巨輪

所幸,鄭性澤一次又一次驚險地躲過死刑的召喚,並且成功聯繫上廢死聯盟。2011年,鄭案救援大隊正式成立。救援時期是鄭性澤案中十分關鍵的轉捩點,此案的法律救援從此時開始,也因為救援團體的大力倡議,帶動媒體的風向轉變。

這段時間的新聞分為兩類,一是鄭性澤案受到的關注擴大,二是救援律師不斷提出的冤案證據。繼廢死聯盟聲援、平冤成立、羅秉成律師組成救援律師團之後,開始有跨黨派的立委也呼籲關注鄭性澤案中的冤情,讓關注範圍擴展。2012年蘇建和案三人出獄,冤獄救援能有實際成果也讓鄭案再度被報導。

據新聞智慧網上的統計,從2012年的5篇新聞,到2013年的13篇,甚至聯合晚報在2013年1月3日就放了五篇相關報導,可以看出關注的聲勢擴展。這段時期救援人士和律師團提出許多疑點,包括案發現場證據採集、證據保存情況、訊問過程等等,透過報導揭露更多案件相關的疑點,逐漸引起社會大眾對鄭案的重視:

回頭來看,起初鄭性澤的非常救濟之路走得並不順遂——自2011年至2015年,救援大隊雖向台中高分院提出三次再審聲請,均遭駁回;監察院於2014年提出調查報告,認定案情有疑有冤,檢察總長顏大和也於2014年為鄭性澤提起非常上訴,2015年也遭駁回。

相對於司法救援上的窒礙難行,鄭性澤案在社會動員上的表現卻相對亮眼;其中,媒體對於鄭案的報導,對冤案救援的推動提供相當的助力。2014年的「鄭性澤一直玩一直玩一直玩」活動,以及接續舉辦的「鄭性澤的夜市人生」,皆可說是鄭案重新獲得社會關注的高峰:

對比案發初期的報導可以察覺,媒體對於鄭案的報導此時變得相對開放,呈現案件有疑的同時,也提供了閱聽人,案件可能存在另一種替代性真相的想像;這種報導走向,提供了救援團隊很大的社會倡議空間,同時似乎也將社會動能,輾轉傳遞到司法體系之中,成為推動鄭案救援歷程中至關重要的一股力量。

四、昭雪時期:從再審到無罪,失焦的討論

2016年3月台中高分檢經囑託台灣大學醫學院鑑定,認定案情確實有疑,為鄭性澤聲請再審,創下檢察官為死刑定讞案件申冤首例。台中高分院於2016年5月2日裁定開始再審,鄭性澤於5月3日步出台中看守所,鄭案重啟審判,救援的長路終於透出一絲曙光。

再審的消息一釋出,鄭案開始獲得媒體大量的關注與報導,媒體除了報導再審開啟的資訊,許多報導的重點圍繞在鄭性澤獲釋後和家人相聚的情況、家人的心情,也關心他本人在獄中的生活。

此時期也不乏許多從另一方立場出發的報導,質疑鄭性澤並非真實無辜。如以下這篇題為〈不接受新事證放人 退休警堅信鄭性澤開槍〉的報導:

再審開啟,是冤案救援重要的里程碑,媒體大幅報導實屬應然,但媒體大多數將報導重點聚焦於家人聚首的景況、警察的不滿等等,對於再審開啟的實質原因以及內容較少著墨。此外,於再審開啟之時,報導蘇警同事情緒性的發言,對於真相的釐清並無任何助益,反而容易煽動被害人與被告雙方,乃至整個社會的對立。

2017年10月26日再審宣判,經過多年的平反,鄭性澤終獲無罪。許多媒體在報導鄭性澤無罪消息的同時,亦往往同時陳列蘇姓員警兒子的發言,從這幾則新聞標題可以看出:「殺警死囚 鄭性澤翻案無罪 再審獲改判 仍可上訴 蘇警兒子:無法接受但尊重判決」、「殺警死囚翻案成功 鄭性澤判無罪 鄭:無罪判決等了15年 亡警兒:誰給我們道歉」、「鄭性澤無罪 亡警家屬盼上訴 逾200退休警聲援陳情 要求重審」。

以下引述其中一篇題為〈鄭性澤無罪定讞 亡警兒:天堂撤守〉的新聞為例:

仔細閱讀上方文字段落可以察覺,雖然大部分報導的立場皆持平,兩方並列,且報導文字謹慎,並未多做渲染,但仍有少數報導的標題、用語甚至比蘇姓員警兒子的發言稿中所傳遞的訊息更加強烈(如他雖然只是說「我仍在思考」,但報導文字卻使用「痛批」二字),仍然未脫強化雙方對立傾向的敘事模式。

無罪之後,主流媒體的另一個報導重點則擺在刑事補償的費用上。

多家媒體做出鄭性澤所能獲得的刑事補償計算,數額不一,有365萬~1095萬、2161萬等等的數字出現,更有一篇報導誤植了鄭性澤被關的天數為4322天,並以此作為計算補償費用的基礎,但鄭性澤在監的日子實際上是5231天。更甚,此時無罪判決尚未確定,鄭性澤亦未提出正式的刑事補償聲請,當事人是否意欲聲請刑事補償、能夠獲得多少補償金額,全部都是未定數。

在細節尚未確定之前便逕行報導,不僅容易造成資訊不充分的閱聽人誤以為鄭性澤確可獲得該筆補償費用,更創造了一種對冤案當事人相當不友善的氛圍:一方面暗示平反者有利可圖,另一方面更容易使大眾忽略了冤案當事人所承受的身心傷害,往往是金錢難以弭平的。

圖/刑事補償費用的報導容易使民眾產生誤解,也導致和案件相關的討論失焦

圖/刑事補償費用的報導容易使民眾產生誤解,也導致和案件相關的討論失焦

再審開啟到無罪之後這段時間,歷經頻繁的開庭過程,媒體可以做的報導其實很多,不論是提供閱聽人再審開啟的新事證,說明再審開啟的原因和脈絡、到法庭作觀察取得第一手官方的資訊並了解案情的進展,或是在一切塵埃落定的無罪之後,依照案件的時序整理各項資訊,使閱聽人能對案件有一個通盤的認識。

不過,這些相對複雜的敘事,在主流媒體的報導篇幅中較難看見。或許礙於時間、篇幅或者資訊來源的不充足,無論是蘇姓家屬情緒的呈現、追問鄭性澤的生活細節和感受、退休警察的憤怒、刑事補償的費用等等,都相對平面;唯有在許多新興媒體針對鄭性澤所進行的深度專訪、系列訪談,才比較能夠更立體地看見這一起冤案,究竟牽扯到多少人、多少時間,以及多少難以抹滅的情緒。

總結:另一種冤案媒體的可能

我們身處媒體資訊爆炸的年代,現時也不乏聽到有人評論媒體會「帶風向」,但綜觀2002年案發迄今所有鄭案相關報導,至少對於鄭性澤案來說,並不全然如此。

整體而言,台灣主流媒體的角色相對被動,報導風向端視資訊來源——誰提供資訊,媒體便代為發聲。案件初期,案件相關的話語權幾乎全掌握在司法體系以及警察身上;中間的沉冤時期,因為案件缺少相關發言人而沉寂一時;直到2011年救援開始,案件的話語權有所轉變,救援人士開始透過媒體發聲,使社會大眾能夠看見這個案件的其他面向;在最後再審開啟、無罪宣判前後,由於資訊增加,媒體呈現的面向也開始增多。

值得注意的是,縱觀這幾百篇報導皆不難發現,每一篇報導的資訊都相當破碎,除了少數專題報導之外,較少能夠脈絡化地提供全面的資訊。每則新聞就像是鄭案的一塊拼圖,散落在汪洋的社會新聞海之中,與案件距離較遠的閱聽人,即便單看目前我們所搜尋到的這幾百篇報導,也難以拼湊出事情的全貌。這與刑事案件不易報導,且資訊取得不易的特質有關——案件細節複雜、證據繁雜、資訊斷裂且不完整,當事人也往往接觸困難——也因此更能理解,為什麼在案發時期,媒體會大量引用、依賴檢警調所提供的消息來源。但除此之外,敘事破碎也與媒體生態求新求快的性質有關。報導必須跟隨著「爆點」,譬如一個新事證的發現、某立委或某民間團體說的話等等,同時媒體組織也未必提供報導者足夠的資源與時間,親自到法庭進行觀察、接觸詢問其他證人,或者逕行其他調查。

媒體是社會氛圍的投射,其所做的報導,影響遍至整個社會——包括執法者、被害人家屬、無辜者、社會大眾。一則好的報導,不只能影響並監督執法者更為客觀理性的進行審判,亦能減少被害人家屬和冤案當事人之間深層的誤解和對立,更能降低社會大眾對案件的困惑與不理解。更退一步來說,如果媒體可以獲得更多來自組織或文化上的支持,以調查性報導的方式踏入冤案救援,或許可以扮演比「傳聲筒」更積極的角色,甚至可能讓冤案當事人提早離開求助無門的絕望真空。

最後,在過去這幾百篇報導之中,最關鍵的缺角,其實是案件當事人的聲音。下一期的專題系列之二,我們決定將發言權交給鄭性澤,這次由他來說他自己的案件,以及他是如何看待這些媒體報導,而這些報導又如何影響他。

本文經授權轉載自逆思 散落的真相拼圖──冤案媒體報導觀察:以鄭性澤案為例

相關新聞

編輯精選