吳炫三非洲時期的作品「撒哈拉沙漠中的甜甜姑娘和她父母」。(記者何宗翰攝)

吳炫三非洲時期的作品「撒哈拉沙漠中的甜甜姑娘和她父母」。(記者何宗翰攝)

「千萬別叫我大師,我是農民畫家,我還是士林農會的正會員呢!」77歲的吳炫三已經創作近60年,這次在國立美術館只辦了「50年」回顧展(因為親手燒毀過一批早期的作品),從一萬多件作品中精選出300件,這也是國美館辦過最浩大的展覽,光是巨型原木雕刻的運費、保險,就耗資500萬元。

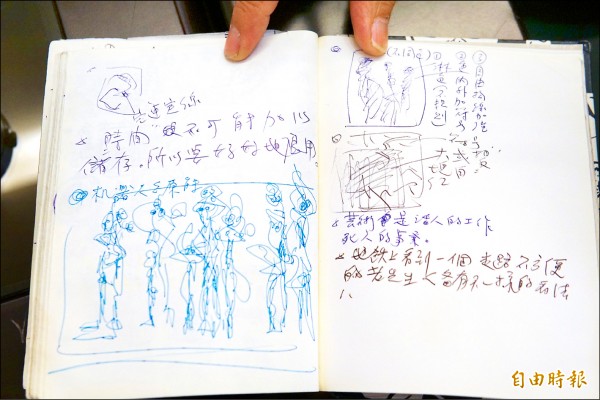

吳炫三靠隨手記筆記的習慣,留下稍縱即逝的靈感。(記者何宗翰攝)

吳炫三靠隨手記筆記的習慣,留下稍縱即逝的靈感。(記者何宗翰攝)

「兩年前國美館館長蕭宗煌對我說,他覺得我一生都在拚鬥,要展我的『拚』,的確,我年輕時從宜蘭羅東鄉下到台北拚,師大畢業到西班牙進修又跟外國人拚,50歲我定居法國,巴黎有超過10萬來自不同國度的藝術家,唯一的機會也是拚。」吳炫三說就因為這一個「拚」字,所以有了這次回顧展。

吳炫三2010年的作品「吶喊」。(記者何宗翰攝)

吳炫三2010年的作品「吶喊」。(記者何宗翰攝)

吳炫三希望透過大型雕塑,與更多人分享藝術感動。(記者何宗翰攝)

吳炫三希望透過大型雕塑,與更多人分享藝術感動。(記者何宗翰攝)

吳炫三(左一)的作品充滿音樂性,非洲手鼓也是他喜歡的樂器之一。(記者何宗翰攝)

吳炫三(左一)的作品充滿音樂性,非洲手鼓也是他喜歡的樂器之一。(記者何宗翰攝)

答:畢卡索的工作態度我非常佩服,但我的觀念和立體派不一樣。畢卡索非常努力創作,一生畫了三萬多件作品,很多人說他很風流,其實是太拚命工作,女生受不了就跑了。還有一位法國抽象表現派大師漢斯.哈同一生畫了兩萬多件,我目前只創作一萬多件,還要再拚。

答:靈感是上帝對你說的悄悄話,你要馬上記起來,因為上帝很忙,不會講第二次。筆記是很重要的事情,到牛津、劍橋大學,連廁所裡面都有擺紙筆,隨時可以寫起來,因為靈感回到宿舍已經不見了。巴菲特選股都賺錢,也是有一本聖經,看到排隊的店、好的公司就隨時記下來。人生下來都一樣,成功者只是願意花時間在筆記上。

答:我的畫是以人為本,畫的都是臉,因為當我閉起眼睛想到我想念的人,浮現的就是臉,所以我用臉表現最多。我去非洲,主題是人跟大自然的生命力,我要去看他們怎麼生存,怎麼鑿水、下雨怎麼儲水,食衣住行,怎麼了解、接觸自然,去看植物從沙漠裡長出來,還要開花,在惡劣的環境中還有生命力。

很多創作者成功以後享受優渥的生活,吃在飯店裡,朋友常來跟你鼓掌,就再也創作不出什麼東西,我大可以坐遊艇旅行、結交朋友跟我買畫,但人一定在煎熬的時候才產生對生命意義的理解,那樣只會喪失更多,所以我讓自己處於煎熬的環境,學習他們的原創。大自然沒有辦法抗拒,只能妥協共享,下雨、晴天我們都要快樂過日子。

以前的人在山洞裡作畫,不是想出名,也不是要賣,就是很直接把感動畫上去,不為名利。為什麼以前的神像很有神?因為以前雕刻師到山上找木頭、用紅布條把木頭綁起來,跟山神拜拜,木頭拿回來不是曝曬,而是好好陰乾,刻的時候要淨身不能行房,懂得表達對神佛的敬仰,刻出來的東西就有神。

現在到處去看,師傅邊咬檳榔邊刻神像,刻壞掉了工具很多,膠黏一黏、漆塗一下就看不出來,這樣會有神嗎?神是從創作者的信仰輸入到作品裡,我也是用這種態度;常有人問我為何畫賣這麼多錢,生活卻這麼簡單?我說這樣不管別人喜不喜歡我的畫,人家來買畫我不會緊張,就像你我看到總統不會緊張,但是部長就會。

答:初中時很自卑,留級兩次,連畫畫都沒有信心,直到受淡江中學的老師陳敬輝啟蒙,告訴我「學畫要畫你自己,想畫什麼就畫什麼」,還說「你將來只有這條路可以走」,讓畫畫這條路成為我人生的信念,一直到現在沒有停下來。

進師大後練習十八般武藝,水墨、篆刻、書法、設計都學,油畫只是一小部分,到西班牙皇家藝術學院開始意識到自己是台灣人,開始把東方的意境融入西方的技巧裡。一九七三年畢業去紐約,正好遇上美國想脫離歐洲藝術,成立紐約畫派,走了新攝影寫實,又受社會主義影響,認為藝術是菜市場裡老太太都看得懂,少數人看得懂的藝術是不需要的。

後來,日本經濟好得不得了,大畫家都到東京去,一九七九年富士電視的評論家瀨木慎一,在電視上說我很會畫,但是沒有獨特風格,遠遠看不知道是誰的作品,還要看簽名才知道,那時候大受刺激,就準備辭掉工作、賣掉房子,放棄學院風格,動身去非洲想尋找我的童年。

去非洲受到原始世界的影響,自由自在,突然間從鎖鍊中掙脫,進入創作的「陽光時期」,使用大量的金黃色,像梵谷一樣畫出強烈的陽光。以前大學常跑山地門,接觸泰雅族、排灣族跟達悟族,後來印尼經商的好友李謀誠找我去南島,走訪過大部分印尼重要的島,也去訪問了安地斯山、亞馬遜河流域等地,慢慢發現一些新的力量,一九九五年開啟「南太平洋時期」,一直到現在。

答:我喜歡聽吶喊,像台灣原住民的「o-i-yan」、西藏類似「阿姐鼓」那種吟唱,我覺得吶喊是國際語言,原本是要跟很遠的人對話,也是一種情緒的抒發,開心不開心直覺都會想吶喊;孟克畫的吶喊很有名,我這次展覽中也有一件叫吶喊的作品。

西班牙的佛朗明哥舞中,也有許多吉普賽人的悲憤和怒吼,美國的黑人饒舌也是,基本上各種音樂節奏裡都有。《尚書》裡說「天聽自我民聽」,就是老百姓吶喊到天空上,天的聲音就是老百姓的聲音,執政者尤其該聽人民的吶喊。

非洲的手鼓我也很喜歡,對他們來說能發出聲音的就是樂器,安排出節奏就是音樂,我畫中色彩的錯落就有手鼓的節奏,日本人看畫喜歡講筆觸,但我畫畫不一定用畫筆,鐮刀、刮刀、甘蔗皮都拿來畫,為了要展現作品的能量,畫時比較狂進,也有點手鼓的節奏感。

答:我喜歡與人分享我的作品,現代人可能忙到一年進不了一次美術館,最好的分享方式就是在室外,騎車經過都可以看到,像以前的橋頭都有獅子,歐洲的橋樑本身就是藝術品 一樣。說個笑話,這次佈展時有三名婦人經過,看到廣場的雕塑問我是不是要蓋房子?怎沒屋頂?我說執照還在申請,五月廿七日(展期)沒申請到就要拆掉。

家父是宜蘭建設局的職員,專門管森林的,我小時候去森林裡總覺得樹跟樹好像在講話,就一直夢想如果上面畫一些人的樣子,讓這些樹可以講話,一定很有意思。二○○一年開始我每年在印尼工作好幾個月,這些樹高達十六米、直徑超過兩米、有的重達廿噸,工作時,還得麻煩卅四個員工來操作堆高機、吊車等機械。前後花了十年大概創作了四、五十件巨型木雕,每兩年要花卅萬做保養,但這些木頭還是不停地被蟲蛀、爛掉,我又沒有錢去翻成銅的,翻一個就要四百八十萬元,總共要好幾億,故宮南院有意願幫忙,但公部門經費有限,還是需要再找企業幫忙。

答:我的觀念是人死後五十年以上,地位、影響力還在,才夠格叫大師,蓋棺不能論定,因為蓋棺了還有兒子、親戚關係,只能由歷史來定位。我認為一個時代頂多出一、二個畫家,台灣這麼點地方,百年能夠出一個畫家已經不得了,歷史會決定你的理論、法則、道理能不能存在,不然頂多製造一些垃圾而已。

二○○四年我動了手術,平安出院後,燒了五十四件早年不滿意的畫作,希望只留下可以傳世的作品,結果幾年後我去了荷蘭的梵谷博物館,才發現原來梵谷也有很多蹩腳的畫,才開玩笑跟我太太說:「早知道當初就都留下來。」

我已經告訴孩子,最幸福的就是在工作中死掉,我巴黎的房子前一陣子失火,燒掉很多我跟池上鳳珠的畫,很多人為我可惜,其實我在作畫時已經得到快樂,畫燒掉沒關係,是天意,我還燒掉過更重要的東西:我的廿歲。

編輯精選