講古

(2014年冬,後龍好望角)站在西部海岸線最突出的這片岬角上,世代在此務農的王大哥看著波光粼粼的海面,笑著跟我說:「海邊老人家常講,台灣海峽是一塊『大窟田』,欠吃、缺錢的,去海裡挖一點就有了。」

「海邊老人家常講,台灣海峽是一塊『大窟田』,欠吃、缺錢的,去海裡挖一點就有了。」(圖片來源 http://pnn.pts.org.tw/main/wp-content/uploads/2012/01/20110413_7838.jpg)

「海邊老人家常講,台灣海峽是一塊『大窟田』,欠吃、缺錢的,去海裡挖一點就有了。」(圖片來源 http://pnn.pts.org.tw/main/wp-content/uploads/2012/01/20110413_7838.jpg)

這句俗話反映了昔日海洋資源的豐饒,不但造福出海漁船,也兼顧了像王大哥這樣的海線農戶。這一帶海邊盛產可食貝類,過往到了農曆七月挖石頭蚵的時節,「人潮多到如同迎媽祖盛會」。長久以來,海邊居民利用一天兩次的退潮期間,在礁石淺灘撿拾貝類魚蝦,豐富的潮間帶物種是他們貼補家計、加菜加餐的經濟來源。年約六十歲出頭的陳大姐就靠著本地特產的海瓜子,供給弟妹完成高等教育,至今全家族幾乎都是老師,成為鄰里美談。

而海潮除了帶來魚貨,據說也能捎來金銀財寶,讓人一夕致富。民間相傳,白沙屯陳氏家族的發跡就是起自一箱漂至海邊石滬的黃金。傳奇不論真假,都透露了一個事實:海洋不但是沿岸居民維生所繫的共有資產,也是夢想與野心的投射之所,看著海洋彷彿就看到無限可能,或許這正是許多退休漁民無法在家安心頤養,每天總得往漁港報到的原因吧。

長久以來,海邊居民利用一天兩次的退潮期間,在礁石淺灘撿拾貝類魚蝦,豐富的潮間帶物種是他們貼補家計、加菜加餐的經濟來源。

長久以來,海邊居民利用一天兩次的退潮期間,在礁石淺灘撿拾貝類魚蝦,豐富的潮間帶物種是他們貼補家計、加菜加餐的經濟來源。

只是,人與海洋在物質與心靈層面曾有的依存關係,受到近年來污染與過度捕撈的影響,已然相當薄弱,「嘸魚」反而成為更普遍的現實感受。根據苗栗縣漁業概況統計,自2000年以來,縣境內的漁戶數大致持平,但總漁業生產量卻少了一半以上;潛藏在官方數字之下的,其實是漁業勞動人口的老齡化,以及漁產業在地方經濟中的邊緣化。附近一位里長告訴我們,從他首次當選到現在16年之間,選民人數少了一半,里內唯一一所小學目前的學生總數還少於他唸小學當時的同班同學人數。即使海岸風光依舊,但大海本身已經無法再提供大多數人穩定的生計資源。現今還能出海的漁民,絕大多數都得多工並行,「討海」只是眾多勞動技藝之一,靠著各種工作交叉互補,才能湊成一份足以養家的收入。

就在專業漁民淡出海域之際,海洋成為另外一群夢想家的投資前線:從廿世紀後期發生的石油危機開始,人類即將耗盡化石燃料的隱憂,就一直纏繞著工業化國家的能源論述。而正如同Naomi Klein在《震撼主義》書中所述,危機就是資本轉型與擴張的契機,廿一世紀全球視為頭號危機的氣候變遷,更是促生了技術戰與資本戰的熾熱新前線。逐漸主流化的減碳呼聲創造了綠能產業的新興市場,自然界中的陽光、空氣與水不再「只是」生命三要素,而被價值化為「太陽能、風能與水能」,似乎是工業社會能否繼續擴張生產、維持舒適生活而不用付出慘痛環境成本的希望所寄。

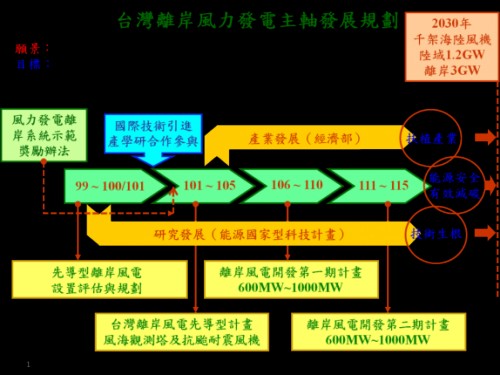

台灣的風能發展先以陸上風機為主,2004年至今十年之間,中部以北的西海岸沿線已是風車林立,新增空間有限(本文無法討論反風機抗爭運動的效應,只能簡單說,圍繞陸上風機的民眾爭議,也是把風機推向海上的重要因素),廣大無涯的海洋,成了再生能源開發的下一個疆域,而且就像過往對於航權與漁權的爭奪,海洋做為能源工廠,正快速成為各國展現國力與進步性的新競賽項目。台灣從 2001年提出《海洋白皮書》,自我定位為「海洋國家」,當然得努力跟進這一波的海上能源競賽,於是,2012年7月經濟部能源局頒布「風力發電離岸系統示範獎勵辦法」,除了提高離岸風電的躉購電價,並以經費補助方式鼓勵民間企業投資風場。

http://proj.ncku.edu.tw/taiwanoffwind/upload/images/201206071626289253.png

http://proj.ncku.edu.tw/taiwanoffwind/upload/images/201206071626289253.png

從純技術觀點,離岸風機不受地形氣流干擾,不需占用海邊的保安林地,也沒有噪音污染或葉片掉落傷人的疑慮,因此各國的離岸風機發展趨勢都是盡量巨大化,以充份利用海上穩定風量,將每座風機的電產量增加到極致。據官方規劃,如果一切順利,到了2030年台灣將可架設一千架以上的陸海域風機,其中有600架是豎立於台灣海峽之中的離岸風機。

當然,那是──如果一切順利的話。然而上述藍圖似乎忽略了一個「不方便的真實」(inconvenient truth):海洋並不是無人之境,海洋是許多人的勞動場域與逐夢之所,海中還有眾多牽連人類生活的非人物種。更麻煩的是,國家在海洋資源治理上長期退位,將海域以「漁業權」名義分租給漁會自行管理,由於法規定義漁業權為物權,原本應屬於國民共有的海域空間與海洋資源,被各地漁會視為私有物產,在漁業權範圍內的開發行為,不論其公益性為何,都必須先取得(a.k.a.購買)漁會同意;形式上掌握施工證照淮駁權的地方政府,則經常略過決策責任,把應當經由公部門審慎評估的產業政策,簡化為事業團體與漁會之間的私人議價。台灣目前通過環評的兩件離岸風力發電計畫案,都還需與漁會協商,是否能夠按照原訂計畫在今年完成第一個示範機組,似乎還是未定之數。

不論協商結果如何,能夠確定的是,新的海上開發案已在原本日漸沈寂的漁港之中,引燃前所未見的激烈爭議。一些漁民很快組成了權益自救會,以維護生存權之名,堅決反對風機建立在他們的漁場。這些漁民的漁法以流刺網為主,他們擔心風機基座將讓流刺網無法下網,他們也不接受漁會的民意代表性。但在此同時,漁港之中另一群漁民卻是樂觀其成,他們以接近退休年齡的老漁民與較年輕的一支釣漁民為主,老漁民看著海峽的魚類資源逐漸枯竭,心裡知道捕魚已是夕陽產業,不如支持離岸風場的開發,或許會為下一代帶來不同的在地職業選擇,再不濟,至少也能用大半閒置港中的舊漁船換得些微補償;一支釣漁民則期望離岸風機的基座能發揮聚魚效應,成為新的人工魚礁,或許將為海釣漁船帶來更多魚群。

圍繞未來風場的正反意見,其實源於不同漁法之間長久以來的資源競爭:對於流刺網居民而言,一支釣漁民喜歡的魚礁卻是纏住他們網子的障礙物;而對於一支釣漁民而言,廢棄置底的流刺網具,除了纏住他們的釣線,也會污染海域、破壞魚類覓食的底棲生態。另外,一支釣漁民多以高價魚為主要漁獲,他們指責流刺網大小均撈、竭澤而漁的圍網方式,是造成台灣近海魚類枯竭的重要因素,在這些指責中,似乎隱藏著某種基於人情義理而無法明言的期待,亦即,或許藉由規模甚廣的離岸風場建設,可以逐漸排除有違永續漁法的網具漁業,造就重新整理海域環境的契機。

台灣從 2001年提出《海洋白皮書》,自我定位為「海洋國家」,當然得努力跟進這一波的海上能源競賽,於是,2012年7月經濟部能源局頒布「風力發電離岸系統示範獎勵辦法」,除了提高離岸風電的躉購電價,並以經費補助方式鼓勵民間企業投資風場。

台灣從 2001年提出《海洋白皮書》,自我定位為「海洋國家」,當然得努力跟進這一波的海上能源競賽,於是,2012年7月經濟部能源局頒布「風力發電離岸系統示範獎勵辦法」,除了提高離岸風電的躉購電價,並以經費補助方式鼓勵民間企業投資風場。

在一個晴朗的秋季上午,一支釣漁民詹大哥載我們出海,短暫體驗漁民的工作情境。船未駛離內港之前,水面平靜無波,我很高興的說,今天波浪很小,應該不會暈船,詹大哥輕笑了一聲,「出港之後你就知道了」。果然船一繞過圍港堤岸就開始劇烈顛簸,在上上下下搖晃不定的視野之中,我勉強可以辨認出海面上的幾個小浮標,詹大哥詳細解說,這是某某的流刺網、那是某某的定置網,詹大哥的漁船必須繞過這些網具範圍,到更遠之處垂釣。換言之,我們看來一望無際的大藍海洋,其實是各有所屬、界限分明的海田組合。此時遠處停泊一艘詹大哥覺得陌生的漁船,他說,如果是外地來的拖網船,他就會立即通報海巡署,「漁民最討厭被管被約束,但我們這些一支釣漁民還會主動聯絡海防巡警,就是希望官民能夠合作,聯手趕走破壞漁業生態的外來漁船。」

在暈船造成的混沌之中,我卻似乎從詹大哥這樣的漁民身上,看到了一絲海域振興的希望:離岸風機是大型資本的開發案,乍看之下與能源民主的理想相去甚遠,但正因其涉及了高度的政治經濟利害性,或許藉由它所擾動的公眾爭議,能促使政府正視海域總體規劃的必要,進而結合具備保育意識與資源管理能力的漁民,共同創造「漁與魚共榮」的友善海域空間。

本文經授權引自芭樂人類學:講古 誰能擁有海洋?

如果您也喜歡這篇文章,不妨至芭樂人類學臉書粉絲團給個讚

您也可至文章原始出處連結,留言與作者互動