黃舒楣/台灣大學建築與城鄉研究所助理教授

適逢二戰結束70週年,「抗戰」還是「終戰」70週年?不同史觀仍激烈競爭。

撰稿時,我正好在北京轉機,時值九月初中國大閱兵,深夜了,機場螢幕仍滿是閱兵影像重播,確保旅人都能眼見其強盛國力,一同慶祝「反法西斯戰爭」,強烈有別於幾週前筆者在東京所見的終戰沈重敘事。彼時,「阿輝伯」的一番台灣無抗戰論,也引起口水沸揚,不亞於連爺爺之行。

各國慶祝或哀悼的戰場上,昔日多有身影在國境間移動,卻少被「國家」看見。在香港有加拿大軍人,在新加坡有澳洲人,在台有日軍擊落的美國戰俘,命喪他鄉。我們鮮少看見各國檢討當時參戰調度是否合宜,即使時有賠償道歉的討論,也常成為各國外交角力的工具。少數勇於討論暗黑面者,例如加拿大近年來有史學者批評,不該送欠缺訓練的年輕軍人去香港參與注定失敗的戰爭,讓他們白白送死於「黑色聖誕節」,這些觸及國家權威,在過去被主流歷史消音的討論,尤其相關戰爭與監禁等負面記憶的文化襲產。例如廣島原爆遺址或奧許維茲集中營, 如今是集體學習反省的重要場所,不再只是強調國家光榮,人們試圖從中反省、理解迫害如何發生,甚或,思考國家之於所謂生命自由。

暗黑故事說起來並不簡單。常常,戰爭參與或監禁還是被說成了愛國犧牲的簡單故事。

在台灣有人參與日本皇軍主導戰役,到印尼擔任戰俘營守衛,甚至二戰後又因緣際會成為國民政府台籍兵再戰,這記憶滄桑,不能以成敗忠義論斷。仔細梳理這些流動經驗,許多場所儲藏了這些爭議記憶,包括港埠、戰場、戰俘營、監獄、戰事設施如碉堡、壕溝、飛行場等等,每個地點都可能是說故事的場景,然而誰來說,怎麼說?為了彰顯國家民族精神還是該更珍惜個人的痛苦、迷惘掙扎?

監獄、戰爭、國家

暗黑資產是如此需要耐心梳理,不能以過於強勢的燈光照明。以下,我特別想談談「監獄」作為負面文化襲產的潛力。成人管教孩童,常恫嚇之:不乖的話,警察把你抓去、關起來。有關監獄總是如此晦暗不見得光,乃至於人們常不能仔細區分,廣稱「監獄」的收容機構其實包括了拘留與刑罰空間,也可能是無辜人等待審判的生活空間。近來有「徐自強案」翻轉了二十年前判決。

二十年!這漫長等待足以讓青春少年白了髮,被告人如何度過每一天?如何提供適當有尊嚴的生活環境?在台灣,從前一概不分,進而至殖民時期有「臨時留置監」、「既決監」之分別,這些刑罰歷史轉變,有沒有機會在轉作文化襲產的舊監獄空間中為大眾理解?更基本的問題是,為何國家能夠以剝奪自由的方式,施以「自由刑」,來作為矯正重要手段?這是十八世紀末開始的重大突破,關係着監禁、戰爭、現代國家之間的複雜相互建構,攸關你我如何為「生命政治(biopolitics)」治理。監獄是如此晦澀糾結的建構。

十九世紀以來監獄更見證帝國主義霸權鬥爭。

1895年中日戰爭以《馬關條約》作終,日本獲得台灣與遼東半島。然俄、法、德「三國干涉」迫使日本歸還遼東半島,隨即,沙俄控制旅順並建設港口城市, 旅順日俄監獄便是1898年間產物,塑造了其青磚門廊。然日俄戰爭重寫情勢,日本接收旅順和大連,當然也接收了監獄。往後逐漸擴建,新的佔領霸權盡現於日人當時偏愛的紅磚建築,擴建痕跡清晰可見。

日俄戰爭後,日本接收旅順和大連,當然也接收了監獄。往後,旅順日俄監獄(圖)逐漸擴建,新的佔領霸權盡現於日人當時偏愛的紅磚建築,擴建痕跡清晰可見。(圖:作者提供)

日俄戰爭後,日本接收旅順和大連,當然也接收了監獄。往後,旅順日俄監獄(圖)逐漸擴建,新的佔領霸權盡現於日人當時偏愛的紅磚建築,擴建痕跡清晰可見。(圖:作者提供)

原監獄建築群兩棟建築以放射狀分佈。日人接收後持續擴建,可容納至少兩千名犯人,還逐步擴充醫院、病房。陸續增建十五間工廠,充分將受刑人轉換為勞動力。

值得一提的是,當年日本視「戰爭」為公關活動,不僅展現匹敵西方的國力,還強調其戰爭行為合於國際規範。根據島津直子指出,日本政府意圖要粉碎日本的中世紀野蠻國家的印象,藉由善待俄羅斯戰俘來展現「人性國族主義(humanitarian nationalism) 」。1 我以為,面對監獄也是類似思考,是進步國家展示現代性的場域。同時期,日本在其殖民地台灣、韓國建構多所監獄,一度改名為「刑務所」,強調刑罰現代化。如何分類收容、維持受刑人的生活健康、降低病死率,儼然成為一門科學,也是日本幾度對西方展示的材料。台北刑務所,亦即戰後舊台北監獄,還曾是日本遠赴德國參加衛生世博的獲獎成就。

日本在殖民地台灣、韓國建構多所監獄,強調刑罰現代化。如何分類收容、維持受刑人的生活健康、降低病死率,儼然成為一門科學,也是日本幾度對西方展示的材料。(圖為首爾的西大門監獄博物館,作者提供)

日本在殖民地台灣、韓國建構多所監獄,強調刑罰現代化。如何分類收容、維持受刑人的生活健康、降低病死率,儼然成為一門科學,也是日本幾度對西方展示的材料。(圖為首爾的西大門監獄博物館,作者提供)

展示「戰爭罪行」

如今回到中國手中的旅順日俄監獄博物館,當然不談什麼「人性國族主義」。二戰後,日俄監獄除役,在還不盛文化旅遊的八〇年代初, 旅順監獄已轉型為愛國教育基地,早在大眾觀光旅客出現前,已有許多學生成群到此研習。

今日,刑房長廊牆上盡是指控日人的「證物」或「證詞」。其中有一系列餐具展示,以碗盤的七種不同尺寸層級,強調不均食物配給,而中國籍受刑人獲得最少。還引用前日籍監獄管理員自白,強調其回憶受刑人獲得的惡劣飲食配給,其中甚至混了砂石。 另有一展間主題在控訴監獄醫療之惡劣。某位前日籍醫官,現身於照片中,白髮蒼蒼,正書寫留下證詞,強調其1999年重返旅順監獄的無限悔恨。

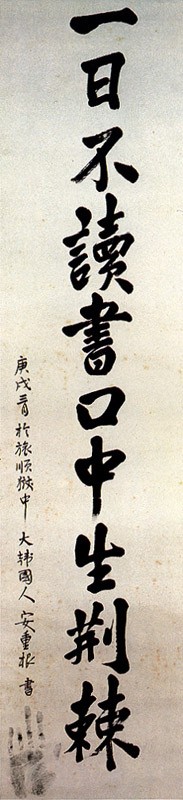

戰爭、佔領之殘酷本質不容否認,然而,為什麼強調衛生進步論述和有關虐待的論述如此不同?為何佔領期間近兩萬名受刑人都無差別地被刻畫為愛國義士,而另一方所有人都視為歷史罪人?作為東北的重要監獄,旅順日俄監獄內其實還有在華韓人、俄羅斯人、日本人,他們為何入獄?受刑人之間、受刑人與管理者之間,有哪些互動?著名的韓國志士安重根,因為刺殺當時日相伊藤博文而「就義」於此, 近年來研究發現,擅長書法的他,為何曾致贈墨寶給日籍監獄看守員,由其後代保存至今?這些互動中藏有哪些不為國家所用的訊息?

安重根墨寶(庚戌年、1909於旅順監獄中)(圖:維基共享)

安重根墨寶(庚戌年、1909於旅順監獄中)(圖:維基共享)

戰俘營中的逃逸與靜謐

1942年2月15日,新加坡淪陷震驚了全世界。時有超過四萬五千位戰俘曾受困於樟宜,日軍以此中繼,遣送兩萬八千名戰俘到東南亞、東北亞各地,包括泰國、台灣、日本、旅順等地。據戰俘回憶,往來旅程艱辛,不少人客死途中。然而誰該負責任?誰該記憶這些失落於國境之間的生命?

還真有心人執著造就,今日,竟有兩個樟宜監獄小教堂同時存在。原來,二戰後樟宜戰俘營拆除之際,澳洲戰俘將戰俘建造的天主小教堂拆卸裝箱運回澳洲重建,以銘記戰俘苦痛。未料,小教堂零件竟沈睡裝箱達四十年,直到1980年代才重新為人注意,經國家戰俘委員會組成推動復建,軍方發起全國募款,才完成遲到的重組儀式,重建於坎培拉皇家軍事學院。如今樟宜小教堂的歷史意義已超越二戰記憶,代表了超過35,000名澳洲戰俘,包括參與波爾戰爭、一戰、二戰、韓戰眾人。

另一廂,雖然樟宜監獄持續運作。不少前戰俘回訪,利用非正式私人關係進入監獄(戰後英軍並未完全撤離新加坡,有些前殖民軍官,包括曾淪為戰俘者,仍留在樟宜服務),他們偏好拜訪監獄內一棟基督教小教堂,多在此留下軍隊徽章,以表追思,雖然這棟小教堂根本是戰後由受刑人所建造,但似乎有種移情作用發生,乃至於 1980年代初期,根據統計,每天約有200名訪客,已然是旅遊事業,也引起監獄管理疑慮。因此,樟宜監獄決定將小教堂「異地重建」於監獄外。許多訪客十分失望,未來不再能體驗「穿越監獄大門」的新奇感受。

無獨有偶的兩個重建計劃讓新澳兩國密切往來討論,新加坡推廣旅遊局也邀請到前戰俘參與確認禮拜堂外觀細節。在共時跨國交換中,既新且舊的「樟宜小教堂」成形。樟宜紀念館十分成功,不過,多數訪客誤以為樟宜紀念館就是戰俘營原址,也分不清戰俘被迫勞動的工事現場所謂的「死亡鐵路」,其實多半位於泰國和緬甸。指控「敵人罪行」總是受歡迎且易理解,至於史實,遊客似乎並不在乎。

樟宜監獄有前戰俘回訪,並利用非正式私人關係進入監獄,他們偏好拜訪監獄內一棟基督教小教堂,多在此留下軍隊徽章,以表追思。(圖為「樟宜小教堂」,作者提供)

樟宜監獄有前戰俘回訪,並利用非正式私人關係進入監獄,他們偏好拜訪監獄內一棟基督教小教堂,多在此留下軍隊徽章,以表追思。(圖為「樟宜小教堂」,作者提供)

記憶,還不夠暗黑

他方歸他方,我們還似乎沒有能力去看見近在身邊的暗黑歷史。

在台灣,監獄曾近在城外。1898年起,殖民者展開了第一項大型公共建築計劃,在台北城外打造一個全新監獄設施,是其施行「矯正、同化或教育」的建設計劃。殖民政府以「市區改正」之名拆除了台北城,施以棋盤格計劃,同時利用拆除下將近九百公尺長的城牆石, 築起高聳監獄圍牆。

據說當時台北刑務所規模驚動日本國內, 議員竹越與三郎1904年訪台參觀,大讚其為台北最美麗的公共建築。他宣稱:「日本可用它在福爾摩沙所取得的偉大成就,證明自己足以晉身世界強權之林...那曾用來抵御外敵的牆,已變成了一座監獄,用來監禁懲罰殖民地社會不守法紀之人」。其實,日本於1899 年才恢復司法自主,日俄戰爭後「晉身世界強權之林」,卻再過七年才恢復關稅自主。而旅順監獄、台北監獄都曾是這崛起中帝國版圖的象徵地標。

殖民政府以「市區改正」之名拆除了台北城,施以棋盤格計劃,同時利用拆除下將近九百公尺長的城牆石, 築起高聳監獄圍牆。(圖為台北刑務所,作者提供)

殖民政府以「市區改正」之名拆除了台北城,施以棋盤格計劃,同時利用拆除下將近九百公尺長的城牆石, 築起高聳監獄圍牆。(圖為台北刑務所,作者提供)

時至三零年代,台北刑務所儼然是一自足群落,監獄圍牆周邊建設有數以百計官舍、宿舍群落供管理官員居住,還有水井、浴室、農場、墓地等設施。 有別於西方監獄,群落中還有演武場、神社、參道等等。戰後,監獄內何以曾有迷你中山陵,誰人遙想南京?幾經動遷,人去樓塌,徒留南北監獄圍牆,以及金華街一側少數舊監獄官舍、紅磚浴場,修復尚遙遙無期。多人日常經過聽說是「華光社區」,忽然「華爾街」、忽然「六本木」,最近又傳南門市場中繼安置將規劃於此。 這足以作為爭議文化襲產的場所,何至如此面目模糊,不知百年聚落演變。

如果有一天,舊台北監獄遺構再利用為博物館,該展示什麼?是監獄建設歷史、刑罰之改革、受刑人的記憶?還是如同旅順先例,譴責敵人?戰後住在監獄圍牆旁的人們又如何記憶?喪生於此的美軍,是台灣人的敵人還是盟友?誰是「台灣人」、誰又是敵人: 我們需要(花多少力氣)去問這類持續劃分的問題嗎?展室/示是記憶競逐的場域,也宛如記憶被監禁處,然而,不論是某程度自圓其說的「人性國族主義」,還是歷久不衰的愛國主義框架,似都只粗暴地漂黑/白了其複雜晦暗的歷史記憶。

記憶戰爭、佔領相關,在創造文化襲產的當下,我們同時想像「過去」和「未來」,沒有絕對唯一版本,也不該是少數人物以「國家」為名的權力遊戲。當懷想戰爭宛如遙遠過去,別忘了此刻有上萬敘利亞難民湧進歐洲,其出走原因,無非是戰爭。

人道救援並不能合理化人們如此善忘、如此縱容戰爭持續發生,從未遠離,記憶還不夠,至少還不夠暗黑深沈至足以讓我們去反思質疑,何為生命自由。

註釋:

1. Naoko Shimazu, 2009. Japanese Society at War: Death, Memory, and the Russo-Japanese War (Cambridge: Cambridge University Press).

活動報馬仔:

「穿越台北刑務所‧ 華光: 監獄與殖民現代性」:9月19日(六)剝皮寮社規師駐點工作室

相關新聞

編輯精選