鄭維中(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

一、前言

在食物冷藏保存技術發明之前,大多數水手的生鮮食物補給,仍仰賴一路上停靠的海港。一旦出海超過兩個禮拜,大部分的生鮮蔬果都會腐化。當船隻進入海港停泊時,船東多半會容許船員上岸購買當地的生鮮食品,來補充船上人員身體所需的養分。顯而易見的,海上交流,因此也是飲食的交流。此外,人是一種習慣的動物,能被隨身帶走的料理調味料,當然也常是船員們隨身行李的一部份。結果,那些熟悉的家鄉料,就這樣被跑船的船員們四處帶著,在各個港口傳來傳去,也是不難想像的事情。

後來稱為被安平的大員港,在十七世紀一段不短的時間裡,常常讓那些從非常遠的地方開航前來,或是短暫歇息於此地的荷蘭船隻停泊。途經此港的,當然也有在臺海兩岸航行,或者是巡遊東南亞各港的唐人商船。可以想見,當時的大員市鎮,既然有辦法供給這些漂泊人群各式生鮮食物,本身又是各種海外物資的轉運站,在其市面上流通的各類食材的供應情況,自然是相當多元。

本篇小文是作者在正規的研究之暇,將偶然發現的一些與食材相關的研究材料,勉強匯集起來的文章。因為荷蘭東印度公司的史料,向來偏重記載價格高昂、易於獲利的各種貨物往來,對那些隨手可及的小額交易,不屑一顧,疏於記載。而在熙來攘往的唐人市井裡討生活的小民,多非舞文弄墨的騷人墨客,自然也不會留心柴米油鹽、飲食小物的紀錄。即使在史料之海中,勉強撈得些許描述食材的隻字片語,還是很難知道,最後這些食材到底是如何被料理下肚的。總之,面對著稀缺的史料,就想要勾勒出時人的飲食概況,著實力有未逮。透過有限的史料,筆者所披露的時代風景片隅,也只能觸及食材的部份,意猶未盡、想知道豐富食材究竟是如何被料理上菜的讀者,還請您自行揮灑您豐沛的想像力。

二、荷蘭風味:牛肉、刈菜、高麗菜

1670年,英國東印度公司的商務員克里斯比(Ellis Crispe)由爪哇的萬丹港啟程,前往東寧(臺灣)去設立商館,鄭、英雙方協調時,英國人即要求,一旦設立商館,希望:「我們(英國商館人員)每周要能宰殺一頭牛,另外還要供給我們想要的其他食物。」1可見西洋人就算出門在外,也不願虧待自己的胃。而兩年後的1672年,隨著英船「實驗號」 (Experiment)來到臺灣的一位水手巴洛(Edward Barlow),就在臺灣享受到那些雙方談妥的食材,他讚嘆的說:

福爾摩沙島的糧食,有非常好的牛肉、大量的豬肉、羊跟雞、鴨、鵝。他們將許多的鹿獵殺、鹽漬並風乾,可以長期保存,是相當不錯的口糧。[當地]種植少量的麥子,大量的稻米,那是他們的主食。2

從這個記載看來,至少在東寧時代,英國船員在臺灣能享受各種新鮮肉品,是有案可查的事情。但臺灣變成一個牧養大量牲口的地方,到底是從何時開始的呢?

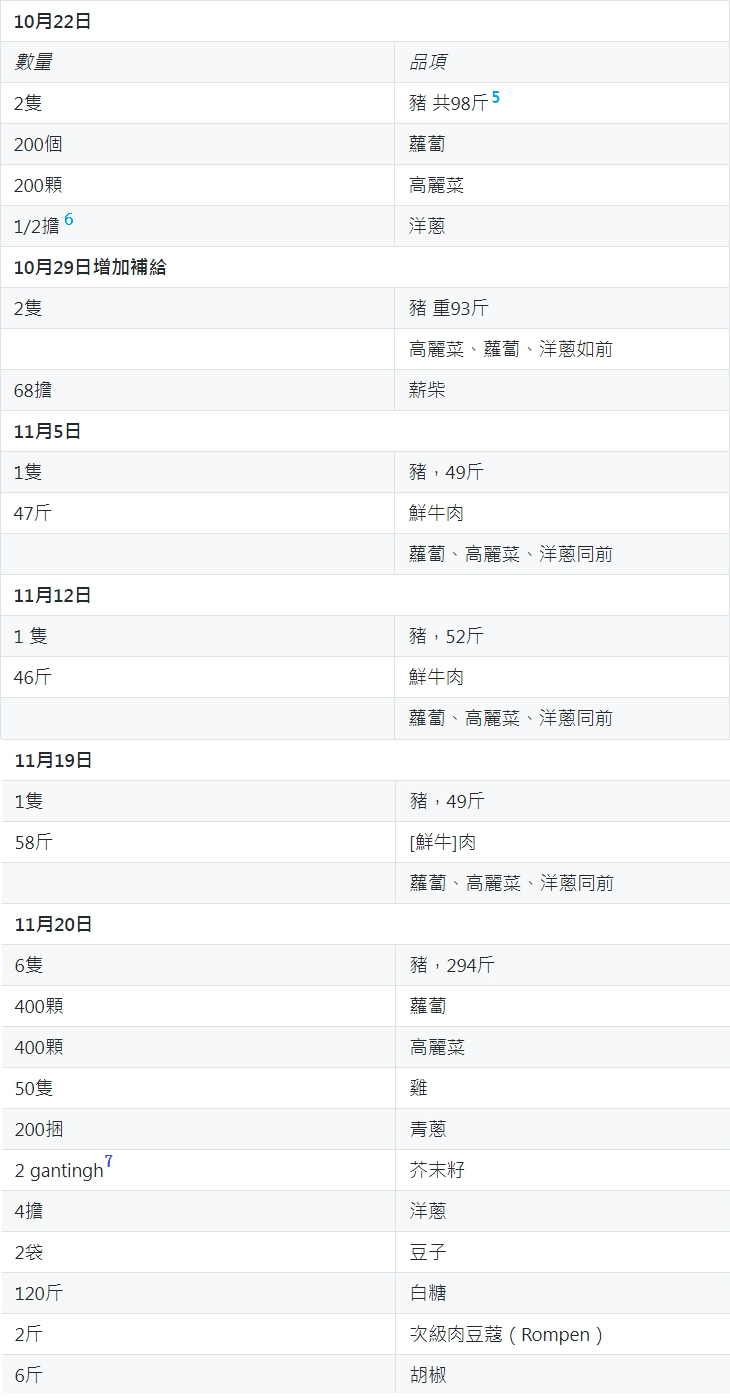

讓我們來看看相關的記載是怎麼寫的。當我們向前追溯個二十年,在荷蘭東印度公司的檔案《船務會計帳》中,確實有過相關記載。1650年,有一艘中型平底船「波蘭國王號」(Coning van Polen),當它一抵達長崎,就被賦予了運送補給品到大員的任務。該船於當年10月8日開始裝載那些補給品,主要是白銀、米糧和魷魚乾,裝載貨物足足裝了兩天之後,才由長崎出港。3據《熱蘭遮城日誌》記載,10月19日,「波蘭國王號平底船」即抵達大員港外錨地停泊。是以,它的實際航程僅有9日。4在《船務會計帳》10月22日條下記載,該船於臺灣入港(大員港)之後,繼續補給的生鮮食品如下:

表一:平底船波蘭國王號《船務會計帳簿》摘要。

表一:平底船波蘭國王號《船務會計帳簿》摘要。

資料來源:VOC 5283, Schipsjournaal (fluitschip Coning van Polen), not foliated.(本表已略去價格)

圖1 波蘭國王號船務會計帳簿摘錄。

圖1 波蘭國王號船務會計帳簿摘錄。

圖片來源:VOC 5283, Schipsjournaal (fluitschip Coning van Polen), not foliated.

根據以上的記載,可以很明顯看出來,該船在臺灣停泊期間,採購的週期是七天一輪。而且,除了11月20日的採買,是專門為了出發的補給做準備之外,在其停泊期間,均於週六採買食品。從記錄看來,荷治時期的大員市鎮也是算星期的,週六一定會有個集市,而船員所補充的糧食,主要是新鮮的牛肉與豬肉。由此可見,當時臺灣的畜產業,八成已發展到一定規模。此外,清單中購買的豬肉往往是整頭購買,牛肉則是秤重採購。這大概跟船隻必需供應給船員一定數量的肉品有關。或許是因為已經有相當數量的豬肉,或許是船員人數沒有多到可以在一週之內消耗掉全牛。

而從上表中,我們也可算出,當時豬隻的平均重量約為48斤,體型普通。既然可以秤斤論兩的買牛肉,這表示在當時的大員市鎮,應該是持續性供應溫體牛肉,牛肉可能有一定的銷路規模。平均起來,豬肉、牛肉的價格差不多,都是每斤0.125里爾(the piece of eight),牛肉並不會比較貴。8

另外還有一些資料可以佐證,證明當時荷蘭船員在臺灣採買牛肉,是當時的常態。例如,即使荷蘭船隻難以進入大員港,僅能停靠澎湖時,臺灣當局還是會派人前去跟當地人收購牛肉,以供應船員所需。1655年,歸國大船Enkhuizen號抵達馬公灣停泊時,大員當局隨即派遣上席商務員范德燕特(Johannes van den Enden)前去澎湖接應,還撥給他500兩銀子,讓他在澎湖收購新鮮糧食:

因為我們認為,前來的快艇所準備的培根豬肉與鹹肉都很少,而且顯然也很需要飲用水,所以我們覺得可以撥給你們500兩,為那些快艇和大船收購包括牛隻等必要的糧食。為了取代每艘船的培根[豬]肉、鹹肉(只要乘員50人以上即會配備),每周吃肉的那幾天,每艘船要殺一頭牛分給成員,以取代那些祖國的培根[豬]、鹹肉,作為配給。這樣才能省下前述那些培根[豬]肉與鹹肉。

配合荷蘭船員們的需要,大員當局輸運了必要的薪柴到澎湖去。這表示荷蘭人收購給養的情況,大體相當順利。9這也不是孤例。1660年秋季,由於巴達維亞當局擔憂鄭成功對臺灣的潛在威脅,又寄望能趁機奪取葡萄牙人的澳門,派遣了范德朗(Johan van der Laan)率領十二艘船艦開拔前往臺灣,伺機而動。由於范德朗的艦隊抵達大員港外時遭遇颱風,所以,艦隊將大部分的士兵及病員卸運到熱蘭遮城,其後,在9月20日,決定開往澎湖避風。全體艦隊人員與船隻,除了三艘小型船隻被留在大員港當作港口駁船使用、一艘船隻在前往臺灣途中飄離,始終未歸返外,其他8艘船艦及船員,都在澎湖停留了約兩個月(直到11月13日為止)。

在船艦停泊澎湖期間,這些船員都不斷「消費(soetelen)鄭成功治下,當地居留唐人與往來中國船隻由中國沿岸載運來的補給品,主要是食物與牛隻」。10從這些殘留史料看來,至少在1650年代,荷蘭水手到臺灣消費畜養的牛隻,或是在澎湖購買中國出口、途經澎湖轉銷臺灣的牛隻,一直是一件很普遍的事情。11

在上表1650年10月22日的帳本紀錄中,特別標示收購了200顆高麗菜(Cool/Kool)。之後,在接下來的四週裡,每週都持續購買相同數量。在「波蘭國王號」出航前,該船又特別儲備了400顆高麗菜。如果船上乘員以50人計算的話,在一週內,每人每天大概可以吃半顆多的高麗菜。而該船所購買的總數高達1400顆的高麗菜,最可能還是由臺灣本島取得的。

其實,在十八世紀范咸《重修臺灣府志》當中即曾記載:「番芥藍,似菜。葉藍,其紋紅、根亦紅。種久蕃茂,團結成頂,層層包裹,彩色照耀。一名番牡丹,種出咬口留吧;其國以為上品菜。」12這裡所稱的「番芥藍」,應該就是今日所稱的「高麗菜」(cabbage)。而范咸所記載的「咬口留吧」,即是當時荷蘭東印度公司亞洲總部,巴達維亞之別名,今日稱之為雅加達。那麼,雅加達當時是否已經種植了高麗菜呢?根據十七世紀東印度公司醫務員,龐第修斯(Jacobus Bontius, 1592-1631)的記載,答案是肯定的。

1630年代,在巴達維亞的植物園中,即種植了「萵苣、蘆筍、高麗菜、蘿蔔、菊苣(吉康菜)、縐葉苦苣、荷蘭芹(巴西利)、甜菜根。」這些都是當時荷蘭人慣常食用的蔬菜。13這些蔬菜的種子,或來自於歐洲,或取自於亞洲各地。從這條證據看來,范咸所言,洵非虛語。

荷治時期移植到臺灣的高麗菜種子,雖然未必是直接由荷蘭運來的,卻多半是荷蘭人從巴達維亞取得的。附帶一提,當時的唐人,看起來並不是怎麼太讚賞高麗菜,而且當時也未必稱之為「高麗菜」。因為,在十九世紀編纂的漳州話辭典《荷華文語類參》中,荷蘭語的高麗菜(Kool)被譯為「椰菜」、「芥藍」,而非今日通稱的「高麗菜」。14大概直到十九世紀晚期,閩南人才開始將「番芥蘭」改稱為「高麗菜」。15

在前述「波蘭國王號」的《船務會計帳簿》中,還有另一項值得注意的食材,那就是「芥末籽」。所謂「芥末籽」,在臺灣一般多稱為「芥菜籽」。十八世紀初期,高拱乾的《臺灣府志》曾記載:「芥菜 (有二種;晚一種為紫芥,性最辣,可為芥辣以和食品)」16既然依當時帳簿的紀錄顯示,可在臺灣收購得相當數量的芥菜籽,那麼當其時,芥菜(俗語稱刈菜)很可能也是當地臺灣人常用的食材。

荷蘭人亦有在他處食用芥菜的記載。有一位荷蘭旅行家紐霍夫(Joan Nieuhoff, 1618-1672)便曾記載,1654年,當他搭乘荷蘭東印度公司的船隻,停泊於南非開普敦(Cape Town,當時也是荷蘭東印度公司的殖民地)時,就在當地採買了不少生鮮蔬菜。那時他們每天都要煮掉兩大袋生鮮蔬菜,其中就包括高麗菜葉、白色甜菜根和芥菜。依當時料理的作法,是拿這三樣菜一起去燉培根。當船隻停泊在港口的時候,船上每天供應的菜色裡,有兩餐都能吃到這道菜。17相較於這則南非的記錄,在當時的臺灣,好像還沒有看到種植甜菜根的紀載。不過,就算是用蘿蔔取代甜菜根來燉煮,這個燉菜食譜應該還是蠻誘人的。

圖2 荷蘭廚房處理高麗菜

圖2 荷蘭廚房處理高麗菜

圖片來源:Pieter Feddes – Kitchen Scene https://reurl.cc/ROlEZz

三、日本直送:味噌、清酒、魷魚乾

在前述這艘1650年由長崎開往大員的「波蘭國王號」裡,也載運了大員當局所需的種種食物補給。米糧就不用說了,值得一提的是,此船還載運了「魷魚乾」。根據「波蘭國王號」上出貨單的記載,船上載運了487包共41,887斤的魷魚乾。18從資料上看起來,這並非是因應荷蘭人員要求而採購的,而是著眼於居住於臺灣的那些唐人的需求。此後,在1658年的貨單記載上,我們又再次看見載運由日本輸入29包共2,900斤,「五島產」日本魷魚乾的紀錄。19

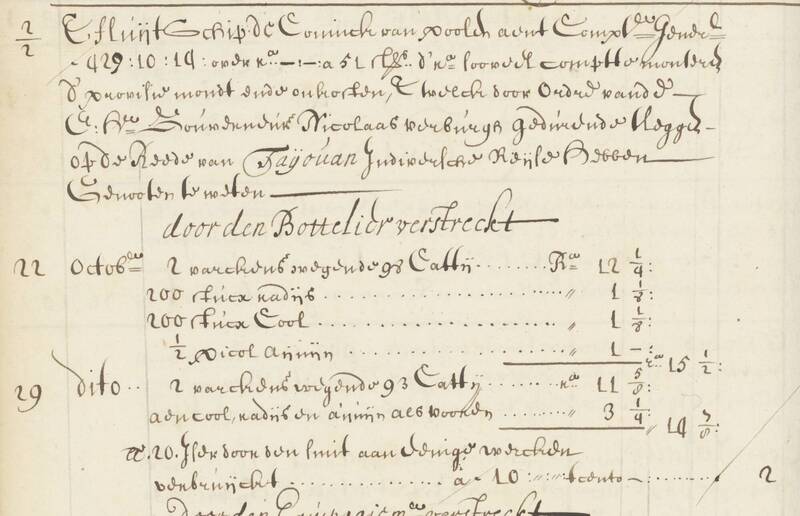

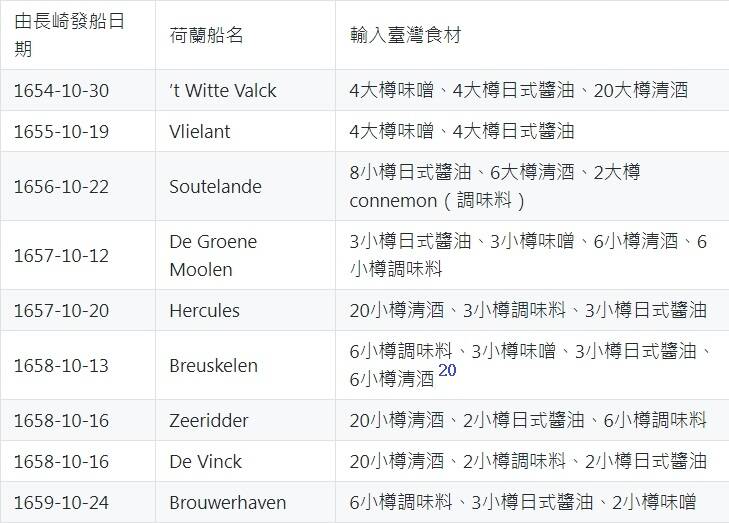

表二:1654-1659年間荷蘭船由日本輸入臺灣的食材摘要

表二:1654-1659年間荷蘭船由日本輸入臺灣的食材摘要

資料來源:NFJ 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, not foliated.

從上表來看,1650年代晚期,大員市鎮已消費味增、清酒、醬油等日式食材,是不爭的事實。在表裡也提到當時進口了某種日式調味料,筆者目前還無法確定其內容,但很有可能是「七味粉」。總之,是當時流行的日式調味料。

從1656年的記載中我們發現,荷蘭船隻除了載運供給大員所有人消費的船貨以外,還特別給大員長官西薩(Cornelis Caesar, c. 1610-1657)帶了5樽調味料,3小樽味噌、3小樽日式醬油。21這大概是因為西薩曾於日本的荷蘭商館任職許久,喜歡吃日式料理的關係。

除了以上摘要的那些日式食材外,1658年,又額外進口了兩小樽梅乾、六隻正月魚(songuats),22還有4斤人蔘。23在1659年,也進口兩小樽梅乾、六隻正月魚(songuats)。24正月魚是日本的醃漬魚,似是烏魚,進口這樣少的數量,想來可能是當成禮品吧。

那麼,在鄭成功趕走荷蘭人以後,這種日式料理流行的情況,是否延續下來呢?答案多半是肯定的。雖然因為荷、鄭兩方衝突的關係,鄭氏方面要求日本方面不可洩漏他們從日本輸出物資的情報,所以,在很長一段時間裡,即使是荷蘭史料中,也未曾記載臺灣方面從日本取得的物資情況。但在三藩之亂結束後,此種緊張關係已獲得抒解,保密已無意義。以下是荷蘭人收集到的,1681年由長崎前往臺灣的5艘唐船所載運的貨物摘錄:

表三:1681年臺灣船由日本輸入臺灣的食材

表三:1681年臺灣船由日本輸入臺灣的食材

資料來源:永積洋子,《唐船輸出入品數量一覽,1637-1833年─復元唐船貨物改帳.帰帆荷物買渡帳》,(東京:創文社,1987),頁254。

鄭氏集團治台時,每年都有約10艘船由東寧出發,前往日本,收購臺灣所需物資。25從前述摘錄來看,應該可以推論,即使荷蘭人已經離開,這些日式食材仍然風靡東寧。特別是前述的「魷魚乾」,不止繼續輸入臺灣,東寧時代的人們,還加碼消費昆布、海參、柴魚、魚翅等日本乾貨。

1683 年,在施琅併臺後,康熙帝開放了海上貿易。到了十八世紀,根據賴惠敏教授的研究,因為日本食材大量的進入蘇州一帶,遂當地的飲食發生了很大的影響。說起來,日本食材對於臺灣飲食影響,相較於蘇州等地,應該早了約40年左右。賴教授引《清稗類鈔》「食魚翅之豪舉」條載:「魚翅產閩粵而不多,大率來自日本。自明以來始為珍品,宴客無之則客以為慢。」26遙想中國海禁遷界時的東寧,士民婚喪喜慶,年年大啖魚翅,也非不可想見之事。另外,後來蘇州頗稱時尚的日本漆器、銅器、倭台几等,也與這裡所說的日本食材一樣,早已於臺灣流行多年,不足為奇。只能說,東寧時代臺灣人的食材,就是這麼的樸實無華,且枯燥~

圖3 當成醬油罐(Z)與醋罐(A)的日本伊萬里瓷器。

圖3 當成醬油罐(Z)與醋罐(A)的日本伊萬里瓷器。

圖片來源:ZEBREGS&RÖELL https://reurl.cc/6L3Yz6

四、庶民美食:叻沙、拉麵、豆菜麵。

像魚翅這樣的高級食材,當然是出售獲利的重要商品,因此,在目前遺留的文獻裡面,比較容易留下記載。反而是那些每日常用的食材,因為過於平淡無奇,時人反而少有興致特別留下紀錄。例如,每日作為主食的米飯、麵包等,就不太容易找到記載。不過,那些海外稍微難買,又讓人嘴饞的食材,有可能因為外銷而留下些許紀錄。例如,在《巴達維亞城日誌》裡面,即記載1652年底,在由臺灣前去雅加達的唐人篷帆船中,載運了6箱被稱為「laxa」的貨物。27這「laxa」很應該就是後來在南洋各地被稱為「叻沙」的麵條。

根據新加坡峇峇屋博物館(NUS Baba House)館長、歷史學者Peter H. Lee的研究,在1765年巴達維亞城的《荷蘭東印度告令集》當中,即使用「laxa」來指稱「叻沙」(Laksa)。這個字的來源已不可考,但在波斯,很早即已用類似的詞彙(Lakchah, Lakshah, Lakishah)來指稱配湯吃的麵條。他認為是荷蘭人在東亞航行的旅途中,因為與使用波斯語的穆斯林接觸,借用了這個字;又因為荷蘭人統治印尼的關係,使這個字被借到馬來語之中。28我以為這樣的看法完全可以延伸到十七世紀。證據如下:有一位日爾曼博物學者朗弗斯(Georg Eberhard Rumphius, 1627-1702),大約於1650與1660年代於安汶島(Ambon Island)周邊為荷蘭人工作。他後來在《安汶植物誌》一書裡,描述黃豆的用途時,提到了「laxa(叻沙)」。他說:

這種豆子[黃豆]大多出售給唐人,他們會用來製作比較差的laxa,稱為Tausjiam[豆菜麵)]。是長條狀,如同蚯蚓一般,是由拉伸得非常長的麵團切削出來的,然後經過日曬晾乾。Laxa要跟畜肉或雞,還有切成小片的高麗菜一起煮。是令人驚異,而且受到我們一族[荷蘭人]歡迎的美食。很簡單就能消化,不管生什麼病都能吃。不過,真正的laxa是用米的粉還有麵粉做成的,將之揉成像蚯蚓一樣的粗圓長條。但是加了黃豆做成的laxa,是非常薄又小、又扁平的長條。因為黃豆粉做成的麵團很有彈性,更能延展。所以人們可以做的非常非常薄,因為在所有的豆子裡面,加了黃豆粉做成的麵團是最有黏性的。29

在朗佛斯的陳述裡面,laxa(叻沙)已經成了麵條的代稱。這樣的唐人麵條不止在臺灣有生產,當清廷以海禁、遷界阻絕了海外唐人與中國的交流時,日本也成了這種麵條的產地之一。從1666年到1686年間,有21個航次的唐人篷帆船由長崎將20-500箱不等的麵條,輸運到巴達維亞去銷售。30

由此可以推測,在當時,很容易就可以從日本取得麵粉的東寧臺灣人,應該也持續在製作、享用麵條。而留在日本商館的荷蘭人,當然也不會錯過這種庶民美食。根據另一位長期卜居在日本,為荷蘭商館服務的日爾曼人,著名的博物學家肯普佛(Engelbert Kämpfer,1651-1716)的記載,「中國叻沙(laxa)」通常指稱「用精製的麵粉揉製成麵團後,削成又長又薄的小條,然後烘製過的食物。」31 他還記載這樣的麵條,是與當令的肉、菜,一起下鍋做成湯麵。所以當時在長崎,不但有人製麵,要吃到麵也不困難。

那麼,當時的日本人是否能接受這樣的麵食呢?根據《水戶黃門的餐桌》一書的說法,水戶藩主德川光圀曾經在1665年,邀請定居長崎的明朝遺民朱舜水前去講學,因此嚐到了中國麵食。有些人認為這就是日本最早的拉麵。32但根據岡田哲的研究,這種看法有點言過其實。當時一般日本大眾既不習慣吃獸肉、不習慣油膩的濃湯、製麵加鹼水的技術也流傳不廣。33所以,雖然長崎唐人一度也投入製麵,但在康熙開海後,製麵的大宗,當然還是回到中國沿岸各港。同樣的,即使在十七世紀已經用「叻沙」來指稱某種中式麵條,這也不能代表當時東南亞消費的麵條就與今日的「叻沙」完全相同。

有一點可以確定的是,十七世紀唐人在整個東亞海域的發展,也同時將他們家鄉的製麵技術和麵食文化傳播到海域各處去。日本拉麵與南洋叻沙,最終能於二十世紀在各地創新與流行,多少跟明清時期唐人的海外活動有所關連。畢竟,庶民的食物始終不是以珍稀取勝,其強大之處,反而在於與各種本地及外來口味的交融與適應。

圖4 1660年左右巴達維亞唐人麵攤情景

圖4 1660年左右巴達維亞唐人麵攤情景

圖片來源:Rijks Museum, RP-T-1964-364。

五、小結:

走筆至此,已經覺得有點囉唆。到底,關於這些十七世紀的食材的故事,有什麼好值得處在二十一世紀的我們絮絮叨叼地去關心的呢?牛肉、刈菜、高麗菜,豈不是今日臺灣人餐桌上常見的不能再常見的食物?味噌、清酒、魷魚乾,又有哪家會覺得是什麼稀有食材、異國料理?拉麵、叻沙跟豆菜麵,現在搞不好隨便一家店都能端一碗上桌,哪裡稀奇?其實,這就是筆者想提醒大家之處。

說起來,身為臺灣人,已經太習慣臺灣帶給我們的這種通有運無的便利性,方便到視而不見、習焉不察。明清交替的十七世紀中期,中國各地陷入戰火,沿海一般人別說是吃牛肉,就算是飯都未必吃得上了。當時的荷蘭人停留在日本,可是買不到太多獸肉的(詳如前述),更別說吃什麼家鄉味高麗菜。繁華如江南,在明末大亂之後,又經歷了清初的海禁,至少有三、四十年吃不到日本的海產。而在東南亞各地的唐人,就以唐人熟悉的家鄉味麵食來說,雖然不是什麼高貴的食品,但面對清初海禁,同樣也未必容易取得。相較於此,在當時臺灣人的餐桌上,仍能擺出各式豐富的食材,大概又屬於當時代的一個例外。

臺灣這種「就是這麼樸實無華,且枯燥」的飲食史,或許因為隨後江南飲食的繁盛發展,潮汕人口移民暹羅、馬來半島所爆發的多元飲食文化交流,逐漸被掩蓋了光芒。總之,臺灣雖小,但由於地理位置以及歷史上各種因緣際會,反倒常讓臺灣人的生活水準,樸實無華地超過周邊一般表現,這似乎是一種臺灣史發展中常見的模式。至於這種「因緣際會」的機運,究竟從何而來,往往被認為「不足為外人道也」,無足掛齒而少被放在心上,這也是研究臺灣史的幽微之處,這裡就不多說了。

註腳

1 Chang Hsiu-jung, Anthony Farrington, Huang Fu-san, Ts’ao Yung-ho, Wu Mi-tsa, eds., The English Factory in Taiwan 1670-1685, (Taipei, National Taiwan University, 1995), p. 57.

2 Basil Lubbock (trans. and ed.), Barlaw’s Journal of His Life at Sea in King’s Ships, East & West Indiamen & Other Merchantmen from 1659-1703, (London: Hurst & Blackett, 1934), 2 vols, Vol. II, p. 222. 關於本書的詳細研究,參見:鄭維中,〈1672年英船Experiment號的臺灣之旅〉(未刊稿),發表於「第五屆南瀛研究國際學術研討會」,2017年10月。

3 Leonard Blussé& Cynthia Viallé trans. and eds., The Deshima Dagregisters XI 1641-1650, (Leiden:Institute for the History of European Expansion , 2001), p. 406; 江樹生譯註,《熱蘭遮城日誌(第三冊)》,(臺南:臺南市政府文化局,2003),頁177 。

4 江樹生譯註,《熱蘭遮城日誌(第三冊)》,頁178 。

5 斤(catty)M. Kooijmans, J. Schooneveld-oosterling, eds., VOC-Glossarium (Den Haag: Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 2000), p. 60.為16兩或0.01擔。約合617.5克。

6 擔(pikul)M. Kooijmans, J. Schooneveld-oosterling, eds., VOC-Glossarium, p.91.為122.5荷蘭磅,約合61.75公斤。

6 Gantang 為重量單位,約合 1/10擔,即6.175公斤。M. Kooijmans, J. Schooneveld-oosterling, eds., VOC-Glossarium, p. 46.

8 以上關於《船務會計帳簿》的研究,已發表於:鄭維中,〈荷蘭東印度公司船務會計帳簿及其研究示例〉(未刊稿),「2022內亞與海洋:明清中央檔案、地方文書及域外史料國際研討會」(2 Dec. 2022)。

9 鄭維中,〈明清之際停靠馬公灣的荷蘭船:兼論澎湖居地的發展〉,於:張美惠編,《澎湖學第21屆研討會論文集》,(澎湖:澎湖縣政府文化局,2022),頁151-186於170。

10 鄭維中,〈1664年鄭荷澎湖之役:戰場、背景、事件〉,於:張美惠編,《2020澎湖研究第20屆學術研討會論文輯》,(澎湖:澎湖縣政府文化局,2021),頁87-110於95。

11 鄭維中,〈明清之際停靠馬公灣的荷蘭船〉,頁166-171。

12 范咸,《重修臺灣府志》,(台北:臺灣銀行經濟研究室,1961),頁491。

13 Adrienne Zuiderweg, “En heeft Batavia dus heerlijk opgebouwt: Bataviase thuynen”, Indische Letteren, 10(1995),pp. 145-158 at145.

14 Gustaaf Schelegel, Nederlandsch-Chineesch Woordenboek met de Transcriptie der Chineesche Karakters in het Tsiang-tsiu Dialekt, (Leiden: E. J. Brill, 1884), Deel III, pp. 521-522.

15 筆者尚不知「高麗菜」的語源來自何處。

16高拱乾,《臺灣府志》,(台北:臺灣銀行經濟研究室,1960),頁198。

17 R. Raven-hart, Cape Good Hope 1651-1702, (Kaapstad: A.A. Balkema, 1971), p 13.

18 NFJ 774, Factura van Nakasaky naar Taijouan per Coningh van Polen, 10 Oct. 1650, not foliated.

19 NFJ 782, Factura van Nakasakij naar Taijouan per Venenburgh, 13 Oct. 1658, not foliated.

20 NFJ 782, Factura van Nakasakij naar Taijouan per Breuskelen, 13 Oct 1658, not foliated.

21 NFJ 780, Factura van Nakasakij naar Taijouan per Soutelande, 22 Oct 1656, not foliated.

22 NFJ 782, Factura van Nakasakij naar Taijouan per Breuskelen, 13 Oct 1658, not foliated.

23 NFJ 782, Factura van Nakasakij naar Taijouan per Bloemendael, 16 Oct. 1658, not foliated.

24 NFJ 783, Factura van Nakasakij naar Taijouan per Brouwerhaven, 24 Oct. 1659, not foliated ;「正月魚」參見:鄭維中 · 〈烏魚、土魠、虱目魚:多元脈絡下荷治至清領初期臺灣三種特色海產的確立〉,《臺灣史研究》,25:2(2018.6),頁1–60於頁14。

25 鄭維中,《海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》,(台北:衛城,2021),頁467。

26 賴惠敏,〈蘇州的東洋貨與市民生活(1736-1795)〉,《中央研究院近代史研究所集刊》,63(2009) ,頁1-48於11。

27 J. A. van der Chijs, Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India, anno 1653, (Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1888), pp. 1-2. 1653年1月2日條。

28 Peter Lee, “Laksa-How a Persian Noodle became Peranakan”, The Peranakan, 2(2015), pp. 24-27.

29 Georigus Everhardus Rumphius, Het Amboinsch Kruid-boek, (Amsterdam: Meinard Uytwerf, 1750), p. 388.

30 Weichung Cheng,”Linking the Visible Cities: The Chinese Junks Sailing between Nagasaki and Batavia(1665-1719)”, 《臺大歷史學報》,61(2018),頁280-340,於322-3。Table 6.

31 Engelbert Kaempfer, Geschichte und Beschreibung von Japan,(Lemgo: Christian Wilhelm von Dohm, 1779 ), Bd. 2.,p. 176.

32 岡田哲,《原來,這才是拉麵:身世、流派、職人魂》,(台北:創意市集,2023),頁91-92。

33 岡田哲,《原來,這才是拉麵:身世、流派、職人魂》,頁93-95。

本文經授權轉載自【歷史學柑仔店】 牛肉、味噌、高麗菜:十七世紀臺灣人的食材,就是這麼的樸實無華,且枯燥~~

編輯精選