◎林長壽

看著馬英九說:我們要相信習近平主席。他以前的種種,從蔣經國的秘書開始,法務部長,十年前的「不統不獨」,今日的「支持和平統一」,以及現在的「相信習近平」,正如臉皮一張一張地翻過去。

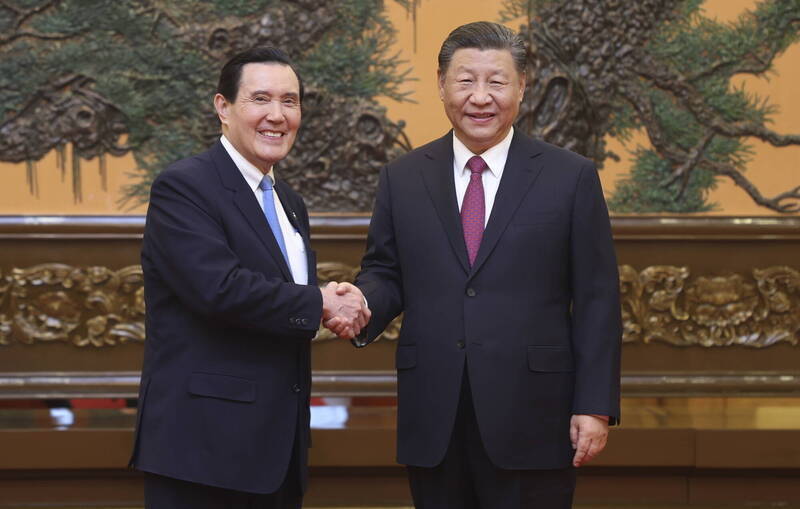

馬英九(左)、習近平(右)2024年4月在北京人民大會堂「東大廳」會面。(歐新社檔案照)

馬英九(左)、習近平(右)2024年4月在北京人民大會堂「東大廳」會面。(歐新社檔案照)

蔣氏兩代的堅決反共,到今日退伍的高級將領,以及國民黨出身的精英份子們,在中國親共的言行,這些臉皮迅速的變化,似乎就像在戲台上,上演著一場一場的荒謬的戲。從反共到親共,甚至認同中共政權,這樣的轉折還真令人錯愕。中共搶奪中華民國抗日功績,黃埔精神的正統,照理說觸犯了全中華民國的軍人,臺灣除了國防部官方回應外,平常言談間極為自傲的退伍將領,幾乎沒有一點反駁聲音。如果我今天還在教課,就會問學生:

無聲代表著什麼聲音?無聲可怕呢?還是有聲可怕呢?

龍應台在港大的演講,講到她的修身:每天清晨,父親會用湖南口音「吼」起朱子家訓。無疑地,龍應台的家教在這些隨著國台黨來台的數百萬人,我稱之為「懷鄉者」,是很標準的模式。很自然,懷鄉者和他們的後代天生就是認同中國文化的一群人。龍應台說:「大江大海 1949」是社會的集體療傷。這一句話卻也說明了濃厚的中國文化優越感,那種對生活在台灣的一切理所當然的漠視。

台灣社會在 1949 年有著非常多的傷口,這些傷口並非僅有二二八事件或以後的白色恐怖而已。背靠著強大軍事和情治的力量,中國文化以睥睨一世的姿態,俯視著剛萌芽於日據時代瑟瑟發抖的台灣文化。同時,過去數十年日本統治台灣的事實,竟成為臺灣的原罪。

無論台灣人或台灣文化都在其間辛苦地生活著,吳濁流先生的「亞細亞的孤兒」僅是書寫那些年代悽慘的台灣人情感的一角。「中國文化的優越感」不僅僅是一種感覺而已,它有實實在在的利益存在。

懷鄉者和他們的後人,除了在政治、軍事、情冶系統的掌控外,在教育、文化、傳播界都有巨大的影響力,特別掌握著「中國文化」的話語權。如此在文學書寫中,他們的情感就成為台灣人的情感。

自 1949 年以來,歷經兩次政權轉移,或許「中國文化優越感」暫時消退,但其味道仍隱約存在,並未完全消失。為何這群反共並且天生認同中國文化的人,會一大群,集體性地轉向親共,甚至認同中共政權?這是一個有趣的文化現象,台灣或香港所獨有。表面上,或許中國文化優越感逐漸削弱是一個因素,或許中國數千年的血源大一統的思想以及中國已成為全球的強權,是推動這個轉向的重要推手。從我少年時期的經驗來看,對於一個深深認同中國文化的人來講,認同中共政權不是一件很簡單的事,它是需要有一段時期醞釀的,和一些「媒介」的。對於後者,我有一些觀察。

一九七二年二月廿一日,尼克森總統抵達北京展開歷史性訪問,他的首場會晤是與毛澤東主席談話。尼克森和毛進行了愉快的交流。(美聯社檔案照)

一九七二年二月廿一日,尼克森總統抵達北京展開歷史性訪問,他的首場會晤是與毛澤東主席談話。尼克森和毛進行了愉快的交流。(美聯社檔案照)

我們的目光從 1978 年,當尼克森和毛澤東握手的那一刻,「三生三世」的螢幕透露出:一大群海外懷鄉者放下許多心了,因為此刻象徵著自由自在現實的美國生活,和在意識中的那個原鄉文化和解了。心靈總算可以自由飛翔了,悄悄的思鄉的情緒也更加不由自主了。

接下來的中國發展,整顆心更加安定下來:1978 年後,中國開放的政策,讓中國成為世界工廠,整個地球充斥著 made in China的產品,緊接著中國更進一步在軍事上、經濟上已成為世界至少是第二大強權,習近平的中國夢在他們的內心裡迴響,而台灣是實現這個夢想的第一個障礙。在台灣島上,和海外的相互影響從不曾斷過。隨著兩岸打開長期的隔離,一大群懷鄉者及其後人的尋根之旅,也從情感面、文化面變質為政治面:從反共轉為認同中共政權。中共過去極為殘暴的那一面,是許多懷鄉者內心的 bugs. 如何繞過這些 bugs,在認同的過程中是很重要的。誠如龍應台所說:打到你心的,它必須是文學。文學的書寫,可以扮演起繞開這些 bugs的媒介角色。在過去四十餘年來,這樣的文學作品應該不少,我舉二個例子:龍應台的「大江大海 1949」和余光中的「鄉愁」。

龍應台。(資料照)

龍應台。(資料照)

在「大江大海 1949」這本書裡,龍應台翻閱著「衡山縣志」,藉著槐生、沈從文,點數著衡山地區 1949 之前,發生一次又一次的災禍。她說:回來之前,她以為 1949 年是如何慘烈,如何特殊的年代,翻開縣志,燈下夜讀,每一個字都在呼喊,我才知道,啊,1949 年,多麼普通的一年啊!

在曹可凡的訪問中,她說:「它就是一個社会的集體療傷,它有一個傷口,60 年前自己沒有辦法控制自己的命運,上了一條船就是一輩子的這些人,到了台灣之後,他們以前所有人生裡頭,付出的東西又都不算數,完全被抹掉的人生,其實就是傷口上面再加上傷口這個樣子,所以這本書有一個讓社會看到說,把它打開來,然後我選擇用這種方式來寫這個東西,而不是像學術作品來寫歷史,我希望就像文學,你知道要打動你的腦的可以是學術作品,但是要打到你的心的,所以必須是文學」。這一段話清楚地指出書的對象是,台灣這邊的懷鄉者和他們的後人,而不是彼岸,那些遺留在中國的那群人和後代。

另外,這一段話和「1949 年,多普通的一年」似乎也暗喻著,1949 年宛若歷史中北方的中國士族在戰亂時期遷往南方的亂象,只是像古代帝國的迭替,一種自古已有的形式。文學魔力在此顯現:尋根到認同不過是歷史的常態罷了。

在紐約的講演,一開頭龍應台就問聽眾,如果要用兩個字來描述 1949 年那個年代,那兩個字要選什麼?她自答說:遺憾。這樣一個單純的提問,如果再細想一下,卻是一個非常奇怪,並非尋常的問題。在那個大動亂的時代,縱使是單個人的情緒也是非常複雜的,用同理心想就知道,這是很難用簡單的話語來概括的。如果美君(母親)留在衡山不走的話,或許不再有那種遺憾,但是接下來的歲月會有後悔的情緒嗎?像這樣不同面向的念頭,應該也會偶然地飄入他(她)們的腦海中吧。

將數百萬個這樣簡化的情緒,集體地濃縮在小小一本書裡,會激發出怎樣的情緒反應?對文學家而言,不難在書寫前就猜的到吧!是的,從書出版後反應的熱烈來看,遺憾有可能是台灣這一岸懷鄉者和他們後人在內心最深處的感觸。龍應台講的沒錯:

這本書不能像學術作品來寫,因為學術研究不會止於 1949 年,也不會不問那一邊遺留下來的人的情感。

如果龍應台把眼光稍微往前移一點,1959-1961 的大飢荒,活活餓死至少 4 千萬人。是的,不是大屠殺殺掉,而是更残忍地活活餓死,人吃人在許多村子的黑夜裡進行著,最後的鏡頭是全村滅絕。全村滅絕在全中國有數萬個之多,一個倖存的母親說:她眼睜睜看著自己 5 歲的小孩活活餓死。我不知道龍應台有沒有問她的哥哥,應揚,在這場災難或在稍後的文化大革命中如何活過來的。但我敢肯定那一岸的人的感受絕不會只是輕飄飄的「遺憾」吧。

余光中的「鄉愁」就更直接。(資料照)

余光中的「鄉愁」就更直接。(資料照)

對在 1978 年的人,若往後看,1949 年恐怕是剛被扯進地獄的一年吧!甚至在2024 年的今日,那種恐懼的陰霾應仍未消退吧!這樣巨大的情緒落差,是這一岸的人在認同中共政權過程不願意認真看到的,否則他們恐怕會嚇得不知所措。或許文學的筆,簡化巨大的情緒的書寫,或許正巧提供了這樣必要的迴避。作為這樣功能的作品,余光中的「鄉愁」就更直接:

小時候,

鄉愁是一枚小小的郵票,

我在這頭,

母親在那頭。

長大後,

鄉愁是一張窄窄的船票,

我在這頭,

新娘在那頭。

後來啊,

鄉愁是一方矮矮的填墓,

我在外頭,

母親在裡頭。

而現在,

鄉愁是一灣淺淺的海峽,

我在這頭,

大陸在那頭。

明顯地,詩的前三段可以適用於這世界上的任何一人,例如早期黑名單中流落在外的台灣人。但阻擋台灣人的,可不僅僅是一灣淺淺的海峽。加上詩的第四段,「鄉愁」才是中國人的鄉愁。重點是:前三段的鄉愁和第四段的鄉愁,所指涉的對象會是一樣的中國嗎?顯然前者是 1949 年之前的中國,是傳統中國文化的中國,而後者的中國,從詩的時空來看,是土地埋藏著如海鮮血和如山骸骨的中國,在文化上是馬列主義思想的中國,是破壞中國五千年文明殆盡的中國。兩者有意的混淆,是詩人的狡猾並且不真誠的地方,余光中的詩「鄉愁」不是真誠的鄉愁。詩人的特質在於敏銳的心靈和真誠情感的表露。忘掉其中一種,詩人將不再是詩人。

很快的,鄉愁轉為政治性,成為中共統戰的尖銳武器。在 2003年訪問美國時,時任中國總理的溫家寶在談及兩岸問題時引用了《鄉愁》一詩。中國共產黨將台灣看做中國的一部分,溫家寶引用這首詩說: 「一灣淺淺的海峽,是我們最大的國殤,最大的鄉愁」。

溫家寶引用這首詩說: 「一灣淺淺的海峽,是我們最大的國殤,最大的鄉愁」。(路透檔案照)

溫家寶引用這首詩說: 「一灣淺淺的海峽,是我們最大的國殤,最大的鄉愁」。(路透檔案照)

作者 Amy Qin 在 2017 年 12 月 21 日紐約時報刊載的文章「余光中,在彼岸寫下鄉愁」寫下:儘管余光中曾公開表達他反對共產黨的觀點,他對黨派官員將其作品做明顯的政治化利用基本上不為所動。

余光中的詩說「我是中國,中國是我」,我不知道這裡的中國是哪一個中國,以及有底氣講這句話的我,是怎樣的我。讓我們對比一下,可能會比較容易明瞭。余英時也說「為什麼非要到某一塊土地才叫中國?我到哪裡,哪裡就是中國」。這是說出下面這段話的人自然有的底氣:「那裡的農村不再是我知道的那個農村,那一個中國也不再是我知道的中國,中國也不再是我的原鄉」。

余英時的中國是1949 年以前的中國,是傳統文化的中國。余英時是學者,他眼中的是文化的中國。若余光中的中國是文化的中國,那他有何底氣說這種話?李敏勇在一篇 2017 年 12 月 17 日的文章「詩人的光與影 —毀譽參半的余光中」提到他(余光中)以「中國是母親,台灣是妻子,西洋是情人」的比喻為自己定位。怎會這麼喜歡吃台灣的豆腐?!作為台灣人,我是很不舒服的!在台灣生活數十年,吃台灣米,喝台灣水的余光中,你這樣的比擬,不就坐實你是吃妻子軟飯的男人嗎?就算要自辱,就請明白地講,不用拉上台灣。

看著 You Tube 影片裏,那些轉向的人那樣熱誠地討論多彩多姿的中國文化,看起來是很享受著啟蒙者的角色。這樣的公眾形像總是迥異於他們在文化認同時,經常迴避著傳統文化在中國遭受到幾乎滅絕的事實。

中國文化最傲人的不就是氣節、卓然的風骨嗎?在夜深人靜時,遙遠的寒山寺的鐘聲,傳到這艘停泊在海峽的臺灣,應該就是范仲淹的「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」,陳子昂的「念天地之悠悠,獨愴然而涕下」,孟子的「善養浩然之氣」,孔子的「仁者說」,不是嗎?就算見不到如屈原、司馬遷、范仲淹、文天祥等古人,竟連陳寅恪、梁瀨溟、熊十力、錢穆、牟宗三、唐君毅、徐復觀、陳世驤、余英時等當代人物也看不見?驚訝的我想知道:代表中國文化最核心價值,對認同的人來講,真的只是一種可要或可不要的選擇而已嗎?神聖的中國文化竟可以作為轉向者的一種保護色這樣的功能嗎?

我的反思旅程,始於韓國瑜十月十日的講話。(資料照)

我的反思旅程,始於韓國瑜十月十日的講話。(資料照)

歷史,猶如一道閃電,回答了我這個天真的疑問。中國文化除了那層遮住臉面的外衣外,確實深藏著令人厭惡的污穢東西。在明朝滅亡時,一批明朝士大夫,是在剃掉身體髮膚的頭髮的羞辱之下,投降了清朝,換得剩下歲月的富貴和卑微的權力。

論及這樣不知羞恥的行為,他們辯說是忍辱負重,為保存中國文化不得已的做法。這就是「中國文化」的一面:唾面自乾。和卓然風骨的一面,兩面共築成中華文化本質上的矛盾,一種刻在基因內的特質。當中國文化在討論中被逼到東邊的一角時,立刻就會由東轉向西。這樣快速的臉皮轉換,在今日的戲臺上是那樣的熟悉。看著這些轉向的人,真的很難數得清「中國文化」,一天究竟要戴多少張的臉皮才夠。

我的反思旅程,始於韓國瑜十月十日的講話,第二站竟撞進了中國文化的大醬缸裏。期待下一站是討論中國文化對台灣文化的糾纏現象、從台灣文化來看「去中國化」的意義吧!

(作者為中研院院士、台大數學系退休教授)

前情提要︰林長壽院士時論》閱讀楊照的概念民國(一)

編輯精選