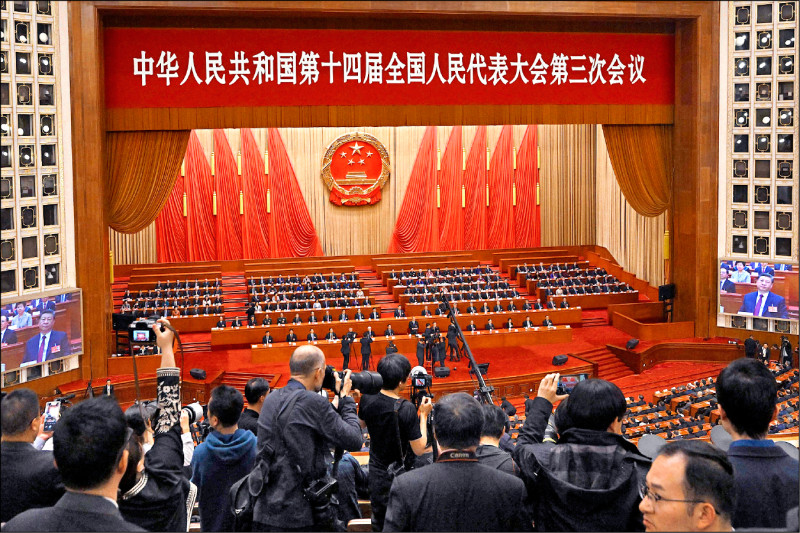

年度的中國政治大戲—「兩會」(全國人大與全國政協),日前已落幕。(法新社檔案照)

年度的中國政治大戲—「兩會」(全國人大與全國政協),日前已落幕。(法新社檔案照)

年度的中國政治大戲—「兩會」(全國人大與全國政協),日前已落幕。在唱響中國「經濟光明論」的主旋律下,官方宣稱其經濟運行是「穩中有進」:穩的態勢鞏固延續,進的步伐堅實有力。在總理李強作的二○二五年《政府工作報告》中,二○二四年的經濟成長率正好達成其在去年宣示的五%目標,躋身全球經濟增長最快的主要經濟體之列。

外界對這個數據普遍有所爭議,咸認在後疫情時代,通貨緊縮持續下,不僅民眾消費降級,尋求各種經濟實惠的商品,甚至社會出現了極致低消費的比窮風潮。能在內外嚴峻的形勢下,依然保持中等速度的經濟成長率,這是中國國家統計局經過美化和摻水後的政治結果。事實上,定於一尊的習近平早於二○二○年十月中共十九屆五中全會上即宣示:「到二○三五年實現經濟總量或人均收入翻一番」,達到中等已開發國家水平。為了能在十五年內如期達到這個目標,每年則需以五%左右的速度持續推進。

在今年度的政府工作報告中,「消費」一詞制霸所有其他關鍵詞,出現共計卅二次,遠高於去年的廿一次。在外需不振下,擴大內需成為當前中國政府的十大首要任務;矢言要「大力提振消費,提高投資效益,全方位擴大國內需求」。在兩會結束後的不久,中共中央和國務院兩辦公廳聯合印發了重磅文件—《提振消費專項行動方案》。然而,就市場信心、政策執行力及財政可持續性而言,此專項行動恐將難以達到預期「藉由刺激消費拉動有效需求」的效果,畢竟消費疲弱,不僅是人民沒錢可花,也是對當下及未來缺乏信心,更有背後深層的政經結構與意識形態問題。

一、產能擴張依賴型的中共黨國政經體制。自中國於二○○一年進入世界貿易組織(世貿)以來,外資利用貿易自由化帶來的龐大吸引力,舉凡中國政府對外承諾的市場准入(市場換技術)、投資優惠(騰籠換鳥)、充沛廉價勞動力(人口紅利)和產業群聚(龍頭帶動,鏈式發展)等優勢,迅速擴張製造業產能,發展以出口導向帶動國內生產毛額(GDP)的經濟模式,讓中國贏得「世界工廠」的美譽,在國際經濟舞台上展現強勁實力。

改革開放四十餘年來,中國經濟的蓬勃發展主要依賴固定資產投資(基礎建設、製造業)、出口,以及地方政府以土地財政模式推動房地產市場的成長。中共政權的存續在很大程度上取決於投資驅動的總體經濟表現。產能的持續擴張,一方面促進就業,降低失業率,以減少社會動盪與民眾不滿,維持社會穩定;另一方面,也為缺乏普選機制的專制統治提供亟需的統治正當性。

二、以生產為核心的中國特色 GDP 核算模式。自中共建政以來,其經濟發展路徑深受前蘇聯重工業導向的社會主義工業化道路影響。近年來,習近平雖提出「新質生產力」,試圖推動中國從「製造大國」邁向「製造強國」(中國製造 二○二五),並進一步轉型為以科技創新、數位轉型與戰略性新興產業為核心的中國式現代化「賦能型大國」,但本質上,其發展模式仍高度依賴(高端)工業、資通AI與製造業。

這種以生產為導向的發展路徑,其對中共政權的實質影響往往被外界低估,這主要體現在兩個層面:(一)有助於 GDP 的核算與調整。中國的 GDP 統計主要採用生產法(以產出計算 GDP),輔以支出法與收入法,這與歐美國家主要依賴內需與消費驅動的 GDP 模式大相逕庭。由於地方政府的政績與經濟增長高度掛鉤,其主政者往往有誇大經濟成長的動機,導致「唯 GDP 論」盛行,使統計數據出現誤差或灌水現象。

(二)有利於國家整體財政稅收。自中國加入世貿以來的二、三十年間,私營/民營企業受惠於國際產業鏈轉移,在全球製造分工體系中嶄露頭角,紅色供應鏈更席捲全球。而從生產階段的原材料、半成品到最終成品,再到銷售階段的出廠、批發與零售,整個製造與流通產業鏈的上、中、下游環節,中央與地方政府均能從中徵收增值稅,並按照各占一半的比例進行分配。

增值稅已成為當前中國財政收入中規模最大的單一稅種。以二○二四年為例,中國國內增值稅收入約占全國稅收總額的卅八.一%,維持龐大的製造業產業鏈正常運轉,無疑有助於擴大政府的增值稅稅基,能進一步保障財政收入的穩定。至於外界憂心要如何解決中國國內的產能過剩問題,或提升個人與家庭的社保福祉,顯然並非中共政府的優先要務。

三、共同富裕政策下的反美式消費主義和西方福利主義。習近平新時代「共同富裕」的核心目標之一,是縮小貧富差距,提升中低收入群體的消費能力,以促進內需增長,進而推動「雙循環」(內循環+外循環)經濟。然而,在強調內需的同時,習近平也嚴厲批評美式消費文化,認為過度的個人主義、物質主義與享樂主義將削弱中國人的集體意識與勤儉節約精神,從而動搖、腐蝕中共所強調的社會主義核心價值觀。

習近平同樣對西方福利制度持批判態度,認為高福利政策會使個人與家庭失去自立更生、艱苦奮鬥的精神,進而導致養懶人的躺平文化。西方依賴個人消費來驅動經濟增長的模式,不僅可能削弱社會生產力與國家競爭力,還可能讓中國陷入西方福利主義的陷阱。相較於擴大社會福利、提高農民工與弱勢群體的薪資待遇,習近平更傾向於將資源投入科技、國防與基礎建設,透過戰略性產業的投資與製造業升級,推動中國向「科技強國」邁進,最終實現中華民族偉大復興的盛世中國。

總結而言,中國政府試圖透過提振消費來破解當前經濟困局,然則,這一策略恐怕難以真正解決根深蒂固的產能過剩與內需疲弱問題。未來中國經濟的挑戰在於如何在保持穩定成長的同時,真正提升居民收入與消費信心,否則,無論官方如何調整統計數據或加碼刺激政策,經濟成長恐將陷入低效循環,難以擺脫迷霧重重的結構性困境和意識型態的桎梏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法

《自由共和國》來稿請附:真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址(包括區里鄰)、夜間聯絡電話、銀行帳號(註明分行行名)及E-mail帳號。

刊出後次月,稿費將直接匯入作者銀行帳戶,並以E-mail通知。

文長1200字以內為宜,本報有刪改權,不願刪改者請註明;請自留底稿,不退稿;若不用,恕不另行通知;請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫,將於 「自由電子報」選用,不另外奉酬。

Email:republic@libertytimes.com.tw

編輯精選