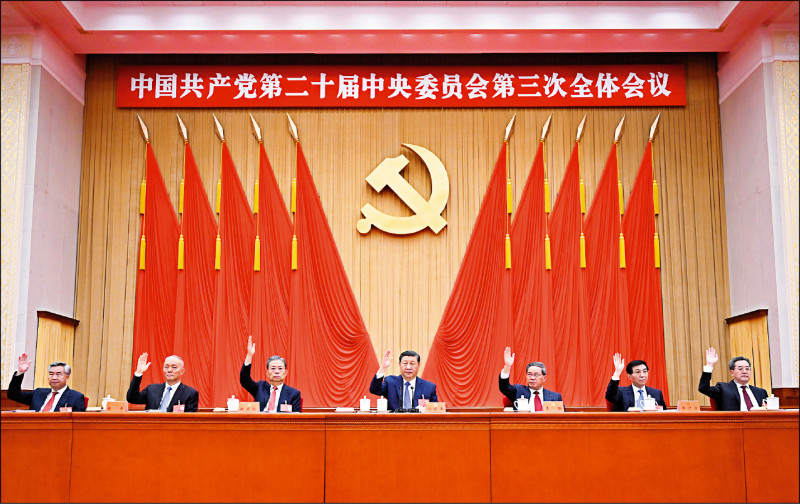

中共二十屆三中全會於七月十八日閉幕,會後發布「中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決議」(美聯社檔案照)

中共二十屆三中全會於七月十八日閉幕,會後發布「中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決議」(美聯社檔案照)

中共二十屆三中全會於七月十八日閉幕,會後發布「中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決議」,內容提及高質量發展、深化供給側結構性改革、新質生產力等口號,並提出將於二○二九年完成改革任務的目標。

關於二十屆三中全會的決議,學界與媒體已有諸多討論,重點集中在經濟問題與安全建設,在此不作贅述。西方媒體普遍將本次三中全會與一九七八年確立改革開放路線的十一屆三中全會對比,認為習近平背離鄧小平的改革開放路線,更沒有提出解決中國經濟困境(例如消費不振、資本外流)的具體方案。

西方媒體習於用西方的理論概念與語意學,來看待中共的政治用語與政策口號。事實上,鄧小平的「改革開放」絕非西方式的「改革」、也絕非西方式的「開放」。鄧氏改革的著眼點並非制度良窳與人民福祉,而是共黨一黨專政體制的延續。因此中國共產黨的改革絕非西方式的「改革」(reform),而是在統治正當性受到威脅時的「重設」(reset)。一九七八年鄧小平之所以推動改革開放,在於當時的封閉體制已無法因應內外環境的嚴峻挑戰,必須「重設」毛澤東遺留下來的人民公社集體經濟。

再者,西方媒體在回顧鄧小平的改革開放時,每每從經濟的角度切入,殊不知對共產黨而言,經濟只是下層建築,政治才是上層建築,經濟永遠只是為政治服務。對鄧小平而言,經濟改革只是技術層次問題,如何維持共產黨的一黨專政體制才是核心問題。因此鄧小平立下了「四個堅持」(堅持社會主義道路、堅持無產階級專政、堅持共產黨領導、堅持馬列主義與毛澤東思想),作為改革開放的政治指導原則,並提出「中國式社會主義道路」與「反對資產階級自由化」的政治底線。相對於經濟的表面開放,這種政治層面的根本緊縮,卻往往被西方媒體所忽略。

另一個被西方媒體忽略的重要面向,是一九九一年蘇聯解體對中共領導階層的衝擊。在中共高層看來,蘇聯之所以解體的根本原因,在於戈巴契夫推動政治結構的「改造」(perestroika)與「開放」(glasnost),加上蘇聯式計劃經濟政策的失敗。因此中共從蘇聯解體得到的最大教訓,就是政治體制絕對不可放鬆,經濟體制可以適度放鬆,以增強中共統治的績效正當性,但是維持在陳雲式的鳥籠經濟控制模式。

中國改革開放初期主要的資本來源,主要是來自台灣、香港、新加坡等華人社會的資本。二○○一年中國加入WTO之後,華爾街投資銀行的資本大量湧入,結合中國廉價的勞動力與土地,中國製造的商品行銷全球,為中國累積了大量的外匯資本。二○一○年代中期起,中國企業進而透過西方資本市場開始進行海外投資併購,以購買關鍵技術,同時透過一帶一路與亞投行開始尋找新的海外市場與投資標的。多年來西方政治領袖認為將中國納入全球經濟體系,是和平演變中國的唯一途徑,然而在中共看來,卻是引進西方資本以弱化西方資本主義體系的終極戰略。

二十屆三中全會不管提出多少口號、端出多少政策,其背後思維依然與十一屆三中全會相同,依然信奉馬列主義與毛澤東思想,依然遵循社會主義取代資本主義的最終目標,依然堅持共產黨的專政體制。唯一與十一屆三中全會較為不同的是,習近平認為與西方陣營的鬥爭已進入下一階段,因此開始啟動中國式的內外戰略,對內是「中國式現代化」,對外則是「中國式全球化」。今年三月中國人民大學重陽金融研究院院長王文在「世界青年大會」接受專訪,提出「兩類全球化」的概念:西方的與非西方的,主張相較於西方的「小院高牆」,中國與其他新興經濟體將成為全球經濟成長火車頭,即是為「中國式全球化」舖陳理論基礎。

反映美中兩大體系的競爭結構

「兩類全球化」反映的的是美國與中國兩大強權的體系競爭基本結構。英國財經諮詢顧問公司Capital Economics將全球分為五大區塊:美國及其盟友(close allies)、親美國家(lean towards the US)、不結盟國家(the unaligned)、親中國家、中國及其盟友。二○二二年美國、美國盟友及親美國家佔全球GDP的六十七%,而中國、中國盟友及親中國家佔全球GDP的廿七%。雖然距離美國群組仍有相當差距,儼然已形成一股抗衡力量,也形塑中共推動中國式全球化的底氣。

(本文作者授權,轉載自思想坦克《黃宏吉︱中共二十屆三中全會與兩類全球化》)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法

《自由共和國》來稿請附:真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址(包括區里鄰)、夜間聯絡電話、銀行帳號(註明分行行名)及E-mail帳號。

刊出後次月,稿費將直接匯入作者銀行帳戶,並以E-mail通知。

文長1200字以內為宜,本報有刪改權,不願刪改者請註明;請自留底稿,不退稿;若不用,恕不另行通知;請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫,將於 「自由電子報」選用,不另外奉酬。

Email:republic@libertytimes.com.tw

編輯精選