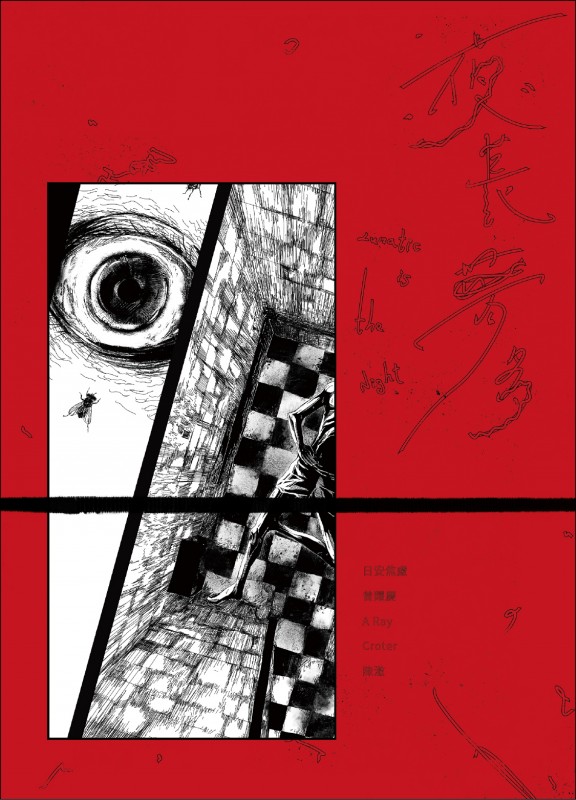

漫畫集《夜長夢多》由5名漫畫家接力合作完成。(黑眼睛文化提供)

漫畫集《夜長夢多》由5名漫畫家接力合作完成。(黑眼睛文化提供)

◎記者吳柏軒 VS. ◎藍祖蔚 漫畫提供◎黑眼睛文化

序曲:國家監控 美夢變噩夢

記者吳柏軒(以下簡稱吳):

「如果有一天連夢境都被監控?你還能怎麼對抗國家暴力?」人類社會最難追究的責任就是當權者以國家之名遂行的暴力,5名漫畫家日前合作了漫畫集《夜長夢多》,在虛實參雜的背景中,記錄下人民被威權追獵的過程,不管是夢中禁歌、有罪栽贓、拔翅拷問、粉碎精神,到最後高歌步入刑場,人民面對血肉堆疊的坍塌橋梁,找不到出口,也得不到救贖,看著《夜長夢多》駭人的畫面,讀者就彷彿嘗到了白色恐怖帶來的「痛感」。

藝術家鴻鴻(閻鴻亞)2018年策展《夜長夢多:異境重返之求生計畫》,與黑眼睛跨劇團合作,透過沉浸式劇場加VR科技,帶觀眾體驗從日治時代到白色恐怖的監獄黑夜中政治受難者所承受的苦痛,去年更將《夜長夢多》的劇場文本轉化為「漫畫」,邀慢工文化總編輯黃珮珊擔綱主編,找5名漫畫好手:日安焦慮、曾耀慶、A RAY、Croter、陳澈等,加上攝影師陳藝堂等,耗費一整年完成了漫畫版的《夜長夢多》。

黃珮珊扣合「國家暴力」主題,將書分為5大段:「監控」、「審訊」、「酷刑」、「粉碎」及「行刑」5階段,交由5名不同風格的漫畫家自由發揮。她強調,劇場可以透過味覺和觸覺將白色恐怖的痛感帶給觀眾,漫畫的艱難考驗在於「如何透過視覺傳達『痛感』?」

慢工文化總編輯黃珮珊與黑眼睛文化合作,主編《夜長夢多》漫畫合輯,藉痛感與恐怖,讓讀者了解威權歷史絕對不能重蹈覆轍。。(記者吳柏軒攝)

慢工文化總編輯黃珮珊與黑眼睛文化合作,主編《夜長夢多》漫畫合輯,藉痛感與恐怖,讓讀者了解威權歷史絕對不能重蹈覆轍。。(記者吳柏軒攝)

她採取了非紀實方案,用漫畫敘述夢境,拼貼攝影師陳藝堂創作的現實畫面,有虛有實混淆對話,再引用魯迅《夢》及安娜.阿赫馬托娃《沒有英雄人物的敘事詩三部曲》等詩篇,從文字到意象都讓讀者在看書時,油然而生「不舒服」與「不希望被這樣對待」的感嘆,因而得能跳脫閱讀距離,把畫在紙本上的悲慘故事,真正嵌入內心。

負責「序曲:昨日之夢」的日安焦慮(丁柏晏)說,作畫之前,他先著手查詢台灣白色恐怖資料,本來還覺得這段痛史有點遙遠,然而就在此時,香港發生了反送中抗爭,兩相對照之下,頓時產生歷史一直重演的感覺。為了凸顯國家暴力主軸,首先浮現腦中的便是中國對影視娛樂的審查與禁令,但是他另外加進了科幻思維,創造出「共享夢境」的新興技術,未來世界的民眾得以在夢中分享禁歌與禁片,但是政府連你的夢都不放過,特務黑手會直接闖入實際並不存在,只有在夢境中才會出現的私人房間,換言之,國家暴力讓你連自由作夢的空間都沒有。

藍祖蔚(以下簡稱藍):

觀看《夜長夢多》漫畫集,有如看了五部恐怖短片。因為五段漫畫,最長25頁,最短15頁,很快就能看完,然而不論是風格或內容,越翻越恐怖,越看越驚心,這時你才會明白,為什麼全書一開始會用魯迅的文字做開場:「很多的夢,趁黃昏起鬨。前夢才擠卻大前夢,後夢又趕走了前夢。去的前夢黑如墨,在的後夢一般黑…」俗人總以為悲劇都是過去式,直到悲劇以迅雷之姿殺向你,措手不及,只剩下錯愕的眼神,只剩下赤裸被綁綑的身體,拚死扯開喉嚨只能咳出一口「啊!」的時候,你才會明白那就是恐怖的現在進行式!

「序曲:昨日之夢」與去年金馬獎的得獎短片《金魚》異曲同工。審查制度下,不管是禁書、禁歌或禁片,觸痛的關鍵字都是「思想檢查」。然而,過去文字賈禍,總是因為白紙黑字觸犯了當道禁忌,未來的論罪卻是連躲在腦細胞中的「胡思亂想」都要一併計算,是的,你連想都不能想,連夢都不能夢。一旦探員可以像《全面啟動》那樣肆無忌憚鑽進你的夢中世界,你的私夢和春夢都注定只能是噩夢了。

第一章:孩童當法官 只管敲槌

吳:

擅長夢境創作的曾耀慶接手「第一章:審判」,他參考了以色列人監禁巴勒斯坦人的紀錄片、納粹電影、紅色高棉史料等,著手描繪人民被抓,面對疲勞審問的過程,後來決定跳脫寫實,改換荒謬手法,把追捕及審判者代換成幼童,被害者則是大人,呈現一種寓言概念,並採鉛筆、蠟筆等媒材作搭配。被害者先是逃、既而被捕,先被分屍,又被縫合,但縫合好的身體已烙上有罪符碼,被害者不想承認那是自己的身體,卻在威嚇強逼下不得不認罪,「真或假都不重要,只要說出審問者想要的答案就好」,至於稚嫩的加害者敲下法槌,只是遵循背後更高層指示;而情節中被害者的頭顱一度掉落,卻沒人敢拾起,也意味著「被威權害怕的東西,是思想本身」,最後被害者罪刑高達152年,國家仍憐憫縫合其身體,即使口中微微吐出「我沒罪」的辯駁,也只能被蒙著眼、束縛在椅子上,化作歇斯底里的吶喊。

曾耀慶將法官描繪成幼童,對大人敲下無理審判,而被害者仍唯唯諾諾不想認罪。(黑眼睛文化提供)

曾耀慶將法官描繪成幼童,對大人敲下無理審判,而被害者仍唯唯諾諾不想認罪。(黑眼睛文化提供)

藍:

「第一章:審判」與入圍今年奧斯卡的法國動畫片《隻手探險(J’ai perdu mon corps)》有幾分神似,電影是斷裂的手四處想找回身子,漫畫則是人頭在審問官的拷問下,試圖辨識肢解碎裂的四肢與肉身,這種提頭審訊的恐怖指數直逼聊齋故事中的「畫皮」。匪夷所思的情節,同樣暗示著被綑綁的受刑人,不但手腳早已麻痺,還得去錯認或默認不屬於你的器官(這也同樣暗示著嚴刑拷問下的屈打成招),斷裂是痛,認罪是冤,曾耀慶畫出了痛冤交疊的酷刑折磨。

漫畫家曾耀慶負責審問橋段,將加害者稚嫩化、被害者遭逼分屍再認罪重組,寓言式夢境中,吶喊出「我沒罪」的受難者心聲。(記者吳柏軒攝)

漫畫家曾耀慶負責審問橋段,將加害者稚嫩化、被害者遭逼分屍再認罪重組,寓言式夢境中,吶喊出「我沒罪」的受難者心聲。(記者吳柏軒攝)

第二章:拔翅斷肢 受刑人全變蟲

吳:

「第二章:蟲」則是由擅長搞笑圖文的A RAY用黑暗暴力風格來呈現「酷刑」。他參觀過柬埔寨的屠殺博物館,看過紅色高棉時期的牢房、刑具乃至大量屍體照片,「那麼大量的屍體,明明就是人類,卻被堆疊成像是蟲子一樣!」因此,他將被害者化身為蠅蟲,加害者殘忍扯下其翅膀、分離肢腳,超現實的殘酷畫面,雖然避開了血肉橫飛的血腥刺激,卻也透過寓言結構描寫出加害者的心境,那些接受酷刑的人就如同蟲子一般,非我族類,所以任意凌虐。

A RAY表示:「最初,我只是希望讓讀者想像政治受難者承受的身心煎熬,然而畫著畫著,我突然想到這些漫畫場景,在中國很有可能仍是現在進行式,原以為自己只是在畫歷史,結果卻是活生生的血腥見證,想起來就更加可怕!」

漫畫家A RAY把被害者比擬成蟲蠅,在威權統治者的酷刑下,是不被尊重的生命,任其宰割。(黑眼睛文化提供)

漫畫家A RAY把被害者比擬成蟲蠅,在威權統治者的酷刑下,是不被尊重的生命,任其宰割。(黑眼睛文化提供)

藍:

觀看「第二章:蟲」,你很容易想起恐怖經典《變蠅人》,一場交換DNA的失敗實驗後,肌膚變蟲甲,手變薄翅,腳變鬚足,怎麼想就怎麼噁心,但做為恐怖寓言,這則漫畫則是直接讓你感受到有如《沉默的羔羊》中那些被釘做模型的蛾蟲,因為是蟲,所以任意撕裂蹂躪,一旦人不如蟲,那又何止是生不如死?A RAY魑魅魍魎般的墨黑畫風,活生生就是屠殺博物館的噩夢再現。

第三章:威權粉碎人格 滅九族

吳:

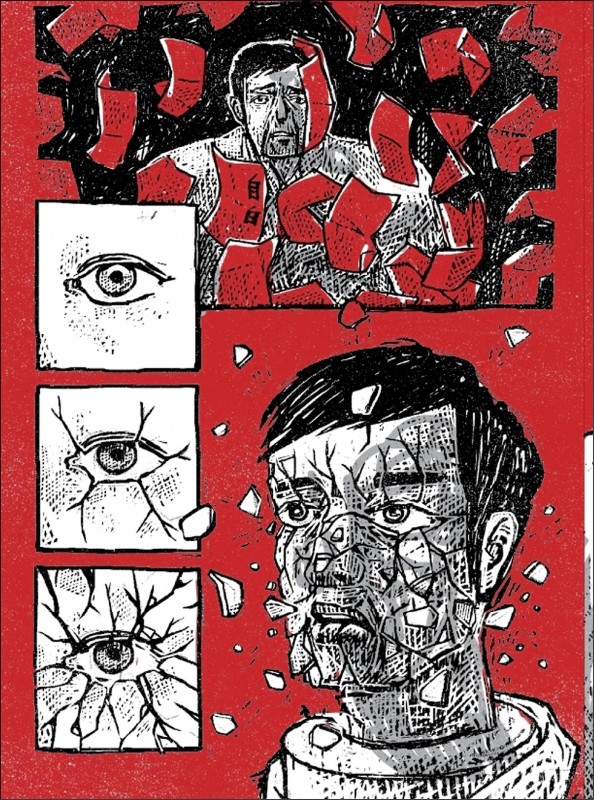

「第三章:重新作人」由Croter負責,他體驗過《夜長夢多》劇場的隔離監禁拷問,深刻體會到威嚇怒罵下,不由分說就被強灌罪名的國家暴力有多恐怖,當時就認為「死掉是種解脫,活著的人更加可憐」,他在劇場中因為想到自己還有妻小,所以直接乖乖招供認罪,這種恐懼經驗太真實,所以轉成漫畫創作時,就讓大家看到一位接受拷問的男子,原本還有著堅硬外殼,但在一次次遭威權擊碎頭顱後,容顏漸趨無神、身形越碎越小,最後伴隨家人墜樓而亡,Croter說,那是因為一人獲罪,家人也受牽連無法存活。

漫畫家Croter筆下人物的頭殼一次次被國家暴力打碎,逐漸失去自我。(黑眼睛文化提供)

漫畫家Croter筆下人物的頭殼一次次被國家暴力打碎,逐漸失去自我。(黑眼睛文化提供)

藍:

Croter的「第三章:重新作人」其實是一闋雕像狂想曲。首先,強人政權,偏愛雕像,庶人只能在雕像底下苟且偷生。其次,面對酷刑,矜持的容顏,在刀斧敲削下,片片剝落;鐵打的漢子,一旦株連親友摯愛,尊嚴早已蕩然,就算保得殘生,再也抬不起頭來。然而,曾經風光一時的雕像,終究成了鳥群的排糞棲地,巨人幽靈,最終只是笑話。

終章:無懼進刑場 但求毋忘

吳:

陳澈負責最後章節「終章:治癒」。她呈現獨裁暴力政府的荒誕與瘋狂,在蒐集資料階段也參觀過景美人權文化園區,回顧白色恐怖歷史,但希望留下的不止是恐懼,而是「不會忘記」。

例如年輕女高中生的「憂鬱自殺傾向」就被視為一種不為國家著想的犯罪,扣著一首模仿國歌的威權歌詞,一步步送入刑場,槍決後成為血肉磚塊,堆疊成橋,最終橋梁塌陷、躲過一劫的女高中生只能在廢墟中泣不成聲。

漫畫家陳澈的故事中,女高中生憂鬱得想自殺,此舉卻被國家視為「犯罪」,遭到審判。(黑眼睛文化提供)

漫畫家陳澈的故事中,女高中生憂鬱得想自殺,此舉卻被國家視為「犯罪」,遭到審判。(黑眼睛文化提供)

寫實照片開場 畫龍點睛

陳澈解釋,二次大戰的日本就利用歌曲宣揚軍國主義、天皇至上等,希望作品透過情緒及氣氛,描述極權政府沒把人民當人看,僅僅視為「材料」,再把這種意念,作戲劇化渲染。

攝影師陳藝堂則在各個漫畫章節開頭,用寫實照片穿插,黃珮珊說,用此手法把現實與虛幻結合,如審判章節前張貼一張白髮老翁矇眼情境,代表酷刑的「蟲」,現實照片則是利用黏滿蒼蠅的近照凸顯,重新作人章節前,找來蔣中正的半身銅像灰階照,但染紅「親愛精誠」4字,用腥紅來諷刺政治口號。

黃珮珊指出白色恐怖雖是過去的一頁傷心史,但「不要以為歷史不會重蹈覆轍!」即使身處民主社會,誰能保證未來不會遇上極權逆流?常有人抱怨年輕人不關心歷史,但是漫畫卻可以直接和年輕族群對話,只要看完這本漫畫,多數人都會覺得宛如「作了一場惡夢!」那種恐怖的感覺,或許就會特別惕勵年輕人,千萬別讓國家暴力捲土重來。

藍:

《夜長夢多》劇場的最終章是在走完奈何橋之後,告誡「坦白從寬」的你喝碗孟婆湯,就能忘掉傷心折磨;漫畫版的「終章:治癒」同樣是透過美麗的口號與嘹亮的歌聲,要讓你在歷經背叛、出賣與煎熬後,踩著別人的屍體走出黑暗,一位瑟縮的女孩面對著血染紅旗與血肉斷橋,只能哭趴在地…,全書這時用「沒有英雄的敘事詩」做結,感嘆著「到那時,讓未來世紀的人,用路陌生人的眼睛,大膽地觀察,到那時,離我而去的影子,在雷雨之後,會捧給我一抱含露的丁香花。」那是唏噓?還是奢侈?

陳藝堂的照片其實是畫龍點睛的對照組。第一張照片是半明半暗的雜亂書房,有黑膠、有唱盤、有光碟,原本唾手可得的平凡幸福,如果事先都得通過思想檢查,那會是怎樣的人生?最後一張照片則是高架橋經緯交錯的巨大橋墩下,一位站在河邊的白衣女孩,你看到她的憂鬱,你覺得她想尋短,然而,你能為她做什麼?照片提出的問題,漫畫回答不了,讀者回答不了,沉重的絕望,就這樣重擊著你的心房。

編輯精選