羅大佑認為創作要抽離當下,他並非孤兒也能寫出「亞細亞的孤兒」。(取自網路)

羅大佑認為創作要抽離當下,他並非孤兒也能寫出「亞細亞的孤兒」。(取自網路)

採訪◎記者藍祖蔚 整理◎記者楊媛婷 攝影◎記者羅沛德

羅大佑闖蕩音樂界42年,但保養得當的他像動了拉皮手術一樣,歲月未在臉上留下光陰的故事。(記者羅沛德攝)

羅大佑闖蕩音樂界42年,但保養得當的他像動了拉皮手術一樣,歲月未在臉上留下光陰的故事。(記者羅沛德攝)

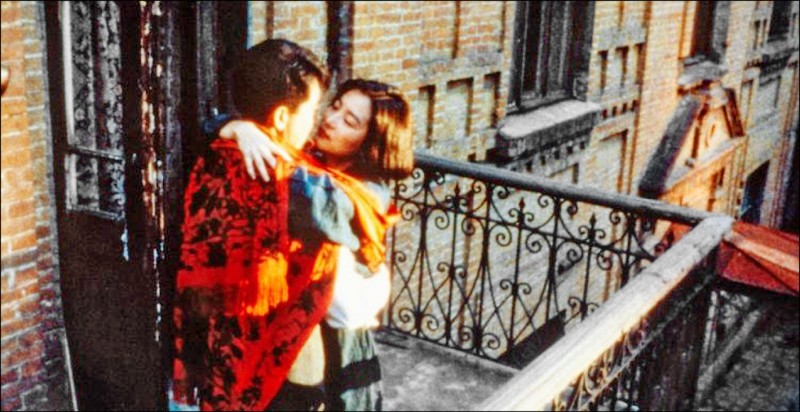

羅大佑為了寫出《海上花》人海飄零的波浪感,在香港天天聽浪。(取自網路)

羅大佑為了寫出《海上花》人海飄零的波浪感,在香港天天聽浪。(取自網路)

羅大佑寫歌寫了42年,早期是抗議歌手,後來成了流行音樂教父,鮮明的時代印記與批判一直是他的音樂特色。當初他從電影配樂入行,直到近10年來三不五時就有電影用他的歌,註記昨日的青春記憶。然而就算他名氣響亮,曾經白做工,沒拿到半毛錢,也曾經氣到想找導演打架…這位昔日的火爆浪子透露:歌曲只要前奏與眾不同,形成記憶點,就能深入人心…

問:讓我們從1977年問起。在那之前,沒人聽過,更不知道羅大佑是誰,你就在那一年為劉文正、張艾嘉主演的電影《閃亮的日子》寫下了同名主題曲,電影票房一點都不閃亮,但是你的歌卻能傳唱至今。在那個青嫩時光,你從未接觸過電影,怎麼為電影寫歌?

《滾滾紅塵》當年被改歌詞,羅大佑為此差點和導演嚴浩大打出手。(甲上提供)

《滾滾紅塵》當年被改歌詞,羅大佑為此差點和導演嚴浩大打出手。(甲上提供)

答:何止是不閃亮,兩天就下片了!但我的音樂生命跟電影還滿有緣分的,替《閃亮的日子》寫歌是我公開發表創作以及投入商業音樂製作的第一步。

1972年我18歲時,我曾和鼓手王正華合組樂團,5年後劉維斌導演拍了電影《閃亮的日子》,電影描述劉文正等5個年輕人追逐樂團夢想,定位成藍調音樂片,需要懂音樂的人作曲,王正華那時擔任副導,就介紹了我,事先還打預防針說不一定會用哦。我花了兩個月時間作出了5首曲子,因為就這樣接觸到娛樂圈。

那時我沒有看到任何電影畫面,只能根據導演說明的電影內容,構思音樂該如何表現。記得劉維斌只跟我說年輕人闖蕩世界時,一方面擔憂害怕,另一方面內心也有聲音告訴你不用害怕,這段追逐理想的生命難免會有幻滅挫敗,但仍是人生裡美好的一頁。

再見面時,交出的第一首就是「閃亮的日子」,導演聽了覺得還不錯,第二首則是「歌」,我到今天都還記得劉導聽完歌的表情,就是一副「小夥子你寫的比我想像的更好」。當時,我想笑又不敢笑,因為這首《歌》並不是新歌,是我在1974年就寫好的「老」歌,歌詞用上徐志摩翻譯英國詩人Christina Georgina Rossetti的〈Song〉:「當我死去的時候,親愛的,請別為我唱悲傷的歌,我墳上無需安插薔薇,也無需濃蔭的柏樹。」用在劉文正死後,張艾嘉為他獻曲,歌詞非常吻合劇情意境。

坦白說,這兩首歌的曲風並不符合70年代的主流創作風格,受到矚目是因為劉文正詮釋得很好,唱出了「閃亮的日子」那種滄桑的感覺,是他過去的歌曲中很少出現的味道(是否你還記得,過去的夢想/那充滿希望燦爛的歲月/你我為了理想,歷盡了艱苦/我們曾經哭泣,也曾共同歡笑),也因為這次的合作,電影界開始注意到我的歌曲很能跟電影畫面搭在一起,才會陸續都來找我。

後來秦漢當起導演,兼任男主角與林青霞合演了《情奔》,我交出了「風兒輕輕吹」(風兒你在輕輕的吹,吹得那滿園的花兒醉;風兒你要輕輕的吹,莫要吹落了我的紅薔薇),電影中由林青霞唱,後來則收錄進劉文正的專輯裡,那個年代的歌曲配器相對簡單,《情奔》就是以吉他與小提琴為主。

問:那個年代的新人為電影寫歌,能拿多少錢?

答:別傻了,沒名氣的新人誰鳥你?那時候的配樂行情是1部3萬元,我為《閃亮的日子》寫了5首歌,電影公司付給歌林唱片1萬塊,因為版權一開始就賣斷給歌林,好處全歸唱片公司,我一毛都沒拿到,在那個反共抗俄的年代,創作者遇到這種事,也只有認了。

問:你為電影寫的歌曲與歌詞,針對電影情節都有推波助瀾之功,以《搭錯車》為例,你替「酒矸倘賣嘸」所填的詞,或者你用告別張艾嘉戀情的「是否」來表現女主角劉瑞琪的愛情幻滅,都豐潤了電影的格局,而且你也是這部電影的音樂總監?

答:當初是導演虞戡平找上我,我先找了情歌寫得最好的梁弘志寫了「請跟我來」、「變」和「把握」3首歌,那時電影中除了侯德健譜曲的「酒矸倘賣嘸」,虞戡平還需要一首快歌,我同時因為忙著要推出自己的音樂專輯《未來的主人翁》,忙到焦頭爛額,我跟虞戡平說不行了,我搞不定,於是打電話給李壽全,拜託他來接棒音樂總監,後來他就寫出了主題曲「一樣的月光」。但我覺得全片好像少了一點更軟的東西,也補上了「是否」,之後我就開始戴起墨鏡,全心投入《未來的主人翁》了。

1983年時我已經在仁愛醫院行醫了,《搭錯車》的主唱蘇芮是我挑選的,我很早之前就看中蘇芮的歌唱天賦,她靈魂歌唱得非常好,但因為過去大多是唱西洋歌,國語發音不太行,我就要求她從〈綠島小夜曲〉一路唱到〈情人的眼淚〉,慢慢矯正她的文字與唱腔。

問:《搭錯車》是香港新藝城在台灣拍攝的電影,也開啟了你的香港機緣,1986年你為楊凡導演《海上花》創作了同名歌曲,從前奏到旋律都有一種彷彿海浪蕩漾的感覺,這首歌怎麼出來的?

答:因為港片《英雄本色》中用到我寫的「明天會更好」,知名度還不錯,所以香港亞洲電視台辦了個歌唱比賽邀請我擔任特別來賓,那趟香港行認識楊凡導演和歌星甄妮,楊凡便邀請我為《海上花》寫下同名主題曲,這首短歌可以說是我這輩子最商業化的創作。

《海上花》講的是一個澳門風塵女子愛錯人的飄泊悲劇,我試著用音符寫出人海飄零的波浪感。人脈寬廣的楊凡向銅鑼灣的朋友借了可以看到海景的豪宅,每天看著海聽著浪,就這樣寫出這首有波浪感覺的歌曲。「海上花」最與眾不同的魅力就在前奏,前奏對歌曲有畫龍點睛之效,前奏代表歌曲的動機,讓整首歌更靈活,我寫主歌或副歌都很快,卻總是在前奏上花了最多時間和力氣。「鹿港小鎮」也同樣是用讓你一聽就難忘的前奏與間奏,勾動出搖滾的鄉愁。

台灣流行歌曲過去都忽略前奏的重要性,前奏其實就是跟觀眾打招呼,樂器彈奏出來的力量,其實是人聲唱不出來的,很容易形塑大家的記憶點。

但是只顧著搞前奏,也會顧人怨,記得我替《天若有情》主題曲「追夢人」尋找前奏時,一再彈一再試,結果半夜有人按門鈴,開門只見3位警察站門口,直接問我要身分證:樓下檢舉你太吵,三更半夜不睡覺鬼吼鬼叫。

問:你顧人怨的往事不勝枚舉,例如你與楊凡、嚴浩導演都有過節,好像也是音樂惹的禍?

答:遇上難搞的導演,我的對應方式就是比他更難搞。

1987年,楊凡找我幫張學友寫一首歌「思念」做為《意亂情迷》的主題曲,我給他時沒給前奏,其實是還沒找到前奏,但他急著要上片,於是另外找了音樂人Tony A來編曲,1989年我的專輯《告別的年代》收錄進該歌,裡面就加進了後來我終於寫出的前奏,楊凡再看到我時,竟然氣得捶我一拳,大罵我是渾蛋,竟然沒給他完整版,我因為這件事整整6年不跟楊凡說話。

另外,我也差點和《滾滾紅塵》的導演嚴浩大打出手,因為歌都寫好了,陳淑樺也都錄了兩遍,他還有意見,想要改歌詞,硬是想加進「滾滾紅塵」這4個字,一度要求把「分易分/聚難聚/愛與恨的千古愁」改成「分易分/聚難聚/『滾滾紅塵』千古愁」,搞到大家面有難色,但我不是不能修改歌詞,最後我也同意結尾改成「滾滾紅塵裡有隱約的耳語」,但他第二天竟然直接到錄音室裡指導陳淑樺改唱他的歌詞。

當時我正和朋友吃飯,一接到助理電話,飯也不吃了,飛奔回錄音室想揍人,等我趕到時,嚴浩已經走人了,從此再見面也不講話了。結果那年金馬獎,《滾滾紅塵》拿了5項大獎,獨缺音樂,我輸給「滄海一聲笑」,但是我服氣啊,黃霑寫得是比我好。

問:你幫許多香港電影寫曲、配樂,也曾經擔任新藝城電影公司的音樂總監,香港時光對你音樂創作產生多大影響?為什麼你從沒替古裝電影配樂作曲?

答:如果我沒有搬到香港去,這輩子就不會寫這麼多電影配樂,因為在一個完全講粵語的社會裡面,電影配樂靠的是音樂,而非歌詞或人聲,相對之下,我比較有機會勝出。

我在創作中用了許多五聲音階,這是香港給我的靈感,香港比起台灣或是其他華人地區保留更多中國文化元素,過年過節明星會穿古裝戲服唱廣東大戲、酒樓裡的餐桌是八仙桌、香港的招牌更將華人的俗豔美學發揮得淋漓盡致,香港長期受英國殖民,如果沒能留住自己的文化,就會被英國文化給吞噬了,所以他們將傳統文化融入在吃喝玩樂裡,留住自己的根,更把傳統文化發揮得淋漓盡致,變成一種business(事業)。

例如《衣錦還鄉》中的那首「船歌」,就是描述一位發了財的商人要回廣東偏鄉去娶親,歌曲就應該帶有五聲音階的傳統味道才夠味,那個時期我寫的「彈唱詞」也都有相同的狀態,徹底實踐了五聲音階的情趣。

五聲音階部分其實是受到黃霑的影響,黃霑為《笑傲江湖》所做的「滄海一聲笑」就是五聲音階的經典之作。(編按:黃霑的說法是:「我只是把五音音階旋律下行兩次,再來一次上行,其中來一個往復,三句半旋律,完卷!」)黃霑也樂於提拔後進,像我跟林夕合作,也是黃霑介紹。

我在香港也學到要讓歌打進觀眾心房的關鍵在於歌詞要多用點疊字,而流行樂曲的傳唱度要高,重複性的副歌就很關鍵。如「戀曲1990」裡面使用的「烏溜溜」、「輕飄飄」、「蒼茫茫」等詞句,搭配曲韻就能打進人的腦海裡,這就是掌握聽眾心理學的技術。

至於我沒做過古裝戲是因為我很想寫,但卻沒人來問過我。我一向給人的感覺好像是戴著墨鏡的「憤青」,感覺找我做古裝片配樂應該會出事吧?

問:你的歌旋律動人,但你填的詞更另類,像詩又不像詩,淺白之中另有哲理氣韻,很能引發共鳴,創作靈感從何而來?寫流行歌與電影配樂的差別何在?

答:旋律的靈感說來很抽象,很多時候我也不知道是哪邊來的,有時就是捉到一個節奏,例如「海上花」就捉準了某種海浪的節奏吧,奧妙其實就在你的想像力。

電影配樂的前提是要幫電影加分,而不是只顧用自己的節奏去走。所以作曲家得發明另一個自己,提供導演另一個心裡的想像空間。但這東西無法憑空想像,全靠生活體驗,我的方法就是到處流浪,你只要身處在一個陌生場域,聽著陌生語言時,就會找到另一種表達的方式。

創作也是必須捨棄自尊,不必要繞著自己打轉,只寫自己會的東西。我不是鹿港人,但卻寫出了「鹿港小鎮」;我不是孤兒,但卻寫出了「亞細亞的孤兒」,創作有時就是得抽離當下,進入到另一種空間與狀態,彷彿音樂有翅膀,就能帶著歌飄起來。「亞細亞的孤兒」就是模擬了另一個空間,如果很直接寫台灣,變成「寶島孤兒」或「太平洋孤兒」,指涉得太清楚明白,從歌詞對號入座,一切就會變得很沉重,換成「亞細亞的孤兒」,世界和視野就變得更遼闊了。

記得錄「亞細亞的孤兒」時,在錄音室磨了2、3個鐘頭,總覺得少了一些東西,後來聽到保羅.麥卡尼同樣也是用三拍子寫的「Mull of Kintyre」時,才頓悟進行曲通常是四二拍或是四四拍,這首歌卻用三拍子搭配蘇格蘭風笛,創造了全新震撼,所以我又加進了嗩吶。

「亞細亞的孤兒」後來被朱延平導演用做電影《異域》的主題曲,但我事先完全不知情,朱導先斬後奏,用完歌後來才在一次飯局上跟我說有這回事,當場就說用那頓飯抵算版權費,我越想越不甘心,不是在乎版權費有多少,而是要請吃飯至少也得請我吃東方文華才行,哪能隨便!(編按:朱導聞訊後,拍胸脯說沒問題,他會再請一頓,一切算他的!)

問:從事音樂創作這麼多年,你自覺在電影配樂的能力上有哪些不足?

答:我的古典音樂訓練不夠,因此有些比較細微的東西就出不來,我習慣簡譜,看五線譜就覺得累,就是古典訓練不夠。另外,台灣缺少可以容納龐大管弦樂團編制的錄音室,這兩點沒進步,就不容易做出比較複雜的電影配樂。

問:寫歌寫了42年,你的歌都成了時代記憶,過去10年來,中國電影《神探亨特張》用了你的「現象七十二變」,台灣電影《女朋友、男朋友》和《范保德》用了你的「家2」和「未來的主人翁」,有趣的是歌詞中的「眼看著高樓蓋得越來越高,我們的人情味卻越來越薄」,明明寫的是30幾年前台灣的文明弊病,卻完全適用於今日中國,你怎麼看自己的歌曲力量?

答:說不虛榮,太矯情。身為一個創作者,確實沒有辦法預見你創作的歌曲,過了30幾年後還有人在聽。然而,務實一點來講,我很喜歡大家採用我的歌曲,因為每用一次,我就能多收一次版權費,就能多賺一點錢。能用老歌來賺錢、來養老,真是太好了!

編輯精選