◎ 山人幸琪

2025 年 4 月 1 日,《紐約時報》刊登了龍應台的評論文章,主張台灣應與中國和解以確保和平,並強調過去國民黨(KMT)對中交流政策的「成功」。文章認為美國的支持不可靠,台灣領導人反而加劇了緊張局勢,影響穩定。然而,這種觀點嚴重誤判了台灣的歷史經驗與當前的地緣政治現實。

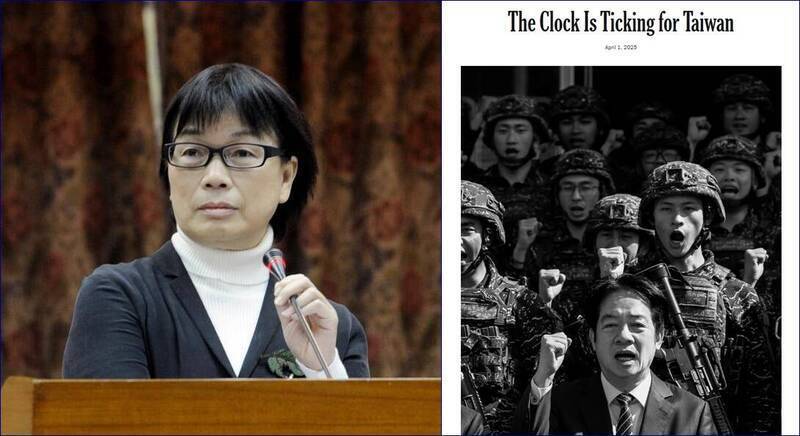

龍應台投書紐時,稱「確保台灣和平與自由的唯一路徑,是與中國尋找和解共存之道」,引發外界議論。(資料照、圖擷自紐時,本報合成)

龍應台投書紐時,稱「確保台灣和平與自由的唯一路徑,是與中國尋找和解共存之道」,引發外界議論。(資料照、圖擷自紐時,本報合成)

1. 誤解美國對台政策

認為美國自 1978 年起便放棄台灣的說法並不正確。雖然美國當年與中國建交,但 1979 年《台灣關係法》奠定了美國對台軍事與經濟支持的法律基礎。歷屆美國政府皆持續強化對台承諾,例如軍售與外交合作。川普政府強化美台關係,拜登政府則進一步鞏固台海威懾力。

2. 和平與中國和解的迷思

主張「與中國和解能實現和平」忽視了北京對台政策的根本變化。馬英九執政時期(2008-2016),台灣在經濟與外交上做出讓步,換來短暫的表面穩定,而中國則不斷擴軍。馬習會(2015)並未真正促進和平,反而在同時中國加強對台外交打壓與軍事施壓。香港的遭遇更證明,北京的「一國兩制」只是威權控制的藉口,台灣若讓步,只會步上香港後塵。

3. 台灣的軍事準備是必要的,而非挑釁

龍應台將台灣的防禦政策描述為「挑釁」,但歷史證明,示弱才會招致侵略。俄烏戰爭的教訓是國防自主才是生存關鍵,而台灣沒有陸地邊界可供盟友支援,因此威懾與自我防衛至關重要。北京每日侵擾台灣防空識別區(ADIZ),台灣若選擇被動,只會讓中國更肆無忌憚。

賴清德總統明白此點,並採取必要措施來應對中國滲透,如重啟軍事法庭審理間諜案、加強監管對中交流等。這些措施並非「挑釁」,而是保護台灣民主與主權的必要行動。

賴總統明白此點,並採取必要措施來應對中國滲透,如重啟軍事法庭審理間諜。(資料照)

賴總統明白此點,並採取必要措施來應對中國滲透,如重啟軍事法庭審理間諜。(資料照)

4. 恐懼不是敵人,自滿才是

龍應台批評台灣的防禦政策過於恐懼,但真正的威脅是對中國野心的輕忽。認識中國的威權企圖不是「恐嚇」,而是戰略現實。台灣政府將中國列為「外來敵對勢力」,並非誇大,而是基於中國的不斷滲透、軍事威脅與資訊戰,這是符合事實的防衛政策。

5. 美台關係:基於共同利益的夥伴

文章暗示美國可能放棄台灣,並以川普對烏克蘭的態度為例。然而,台灣對美國而言不只是戰略夥伴,更是印太區域安全的核心。台灣是全球半導體產業重鎮,對抗中國擴張的關鍵地點,美國的戰略利益與台灣的安全息息相關。因此,美國對台承諾不僅基於道德,而是符合自身利益。

結論:台灣未來的關鍵在於強大,而非退讓

認為台灣只能在「親美」與「親中」之間做選擇,是一種錯誤的二分法。台灣的最佳戰略不是魯莽對抗,也不是盲目和解,而是透過韌性、威懾與戰略聯盟來確保安全。台灣人民一直在捍衛民主,如近期大規模公民發起的 35 名國民黨立委罷免行動。歷史證明,中國尊重的是實力,而非屈服。

賴清德總統以 55.6% 的滿意度,展現了強硬而穩健的對中政策,並明確將中國定義為「外來敵對勢力」,直接駁斥了龍應台所謂「台灣人渴望與中國和解」的說法。

確保和平不是放棄主權,而是堅定捍衛它。

(作者為英屬哥倫比亞大學(UBC)教授)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

編輯精選