◎ 邱志偉

近日有企業家與國立大學捐款事件,成為各政黨攻訐焦點,究竟有沒有捐款,本人認為已遭到模糊焦點,但重點應該放在高等教育,特別是大學端如何看待這件事,以及抱持哪種心態來看待捐款。就我個人參政的經驗而言,募款以及向選民尋求支持,從來都只有抱持感恩,不敢抱持討債之心。尤其不要把本該是美談的事情,成為商場的競爭,或許對於高教募款才是美事。但另一方面,我也希望募款不要成為學校的辦學重點,特別是高等學府的存續,看的應該是社會貢獻,是學生、學校對國家能否帶來進步,而不是雄偉的建築。

聯電創辦人曹興誠(見圖)30年前因與清大已故前校長沈君山的一場對弈輸50子而捐出1500萬的美談,近期演變成捐款羅生門。(資料照)

聯電創辦人曹興誠(見圖)30年前因與清大已故前校長沈君山的一場對弈輸50子而捐出1500萬的美談,近期演變成捐款羅生門。(資料照)

近年來,台灣許多大學院校因為校長遴選鬧出風波,其背後往往與政治或企業身影脫離不了關係,有時甚至模糊了大學辦學的本質。或許在高度市場競爭的時代,特別是台灣的大學發展、評鑑機制、測驗方式長期向美式主義看齊,但台灣和美國最大不同之處在於,台灣許多頂尖學府都是國立大學,教育部每年都有投注巨資補助,經費來源是全民,但卻常因為市場環境而在發展上與社會期待有所偏移,這非國家之福。

固然現在台灣的大學辦學相當辛苦,特別是少子化及學費受國家監管等因素下,大學除靠政府補助外,還有龐大的資金壓力,因此募款能力在近年似乎成為校長遴選的標準,辦學能力、師生互動情況等變成次要標準。我認為不管哪個領域,有龐大的資金作為發展基礎相當重要,特別是台灣受輿論影響,大學追逐世界排名,辦學經費就成為關鍵,但我希望這不該扭曲學校辦學的重點,輿論焦點、學校焦點與其放在硬體設備的更新,更該放在有多少學生在大學中找到方向,或至少在步出大學校園前,能有一位引領其學習的導師或是培養其解決問題的能力、追求知識的興趣,以此放在媒體版面,對社會才有助益。

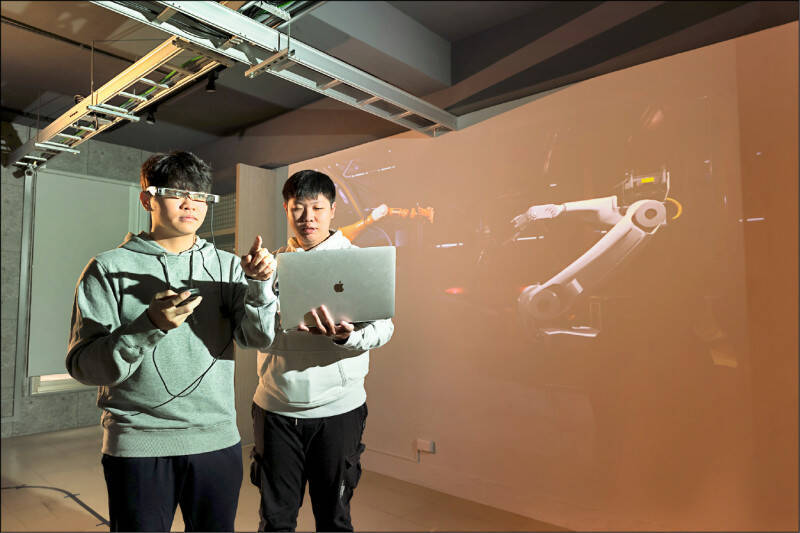

大學與企業界若能產學合作,協助學生提早接軌社會、設定職涯藍圖,對雙方都是一個雙贏策略。圖為南台科大透過與輝達合作相關軟硬體,打造Smart Factory+實作工廠。(南台科大提供)

大學與企業界若能產學合作,協助學生提早接軌社會、設定職涯藍圖,對雙方都是一個雙贏策略。圖為南台科大透過與輝達合作相關軟硬體,打造Smart Factory+實作工廠。(南台科大提供)

至於企業界與大學的角色到底該如何拿捏,我認為應該放在產學合作,放在協助學生適應社會、提早接軌社會、設定職涯藍圖,降低大學生在校園的徬徨無助。這其實對企業也有好處,因為企業能讓熟悉其DNA的學生畢業就能就業,並且讓企業持續有年輕新進員工,有助永續發展而不老化,本質是一個雙贏策略。但若淪為企業為避稅而捐款,大學缺錢而迎合,對學生毫無助益,甚至恐成為另類的企業行銷。我希望藉這機會,各界應該平心靜氣看待募款這件事,降低政治的火藥味。

在擔任立委職務之前,我也曾在大學任教,深知學校辦學之苦,我也深信大學對於任何募款金額都是心存感激,縱使最後未能募款成功,只要企業界有合作意願,也不宜存有惡言。重點是,我仍舊盼望大學看待募款這件事,應該回歸初心,將辦學本質回到對學生有助的初衷,我相信有許多我們仍津津樂道的教育界美談,都是有一流學生、而不是只有一流經費。

找回辦學的本質,我相信對台灣的高教發展才是好事。

(作者為立法委員)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

編輯精選