◎黑熊學院

由於天災頻繁,台灣人對於地震、颱風和解放軍威脅幾乎是同樣的輕鬆應對態度,這樣的樂觀不可或缺,但也可能導致對實際威脅的忽視。

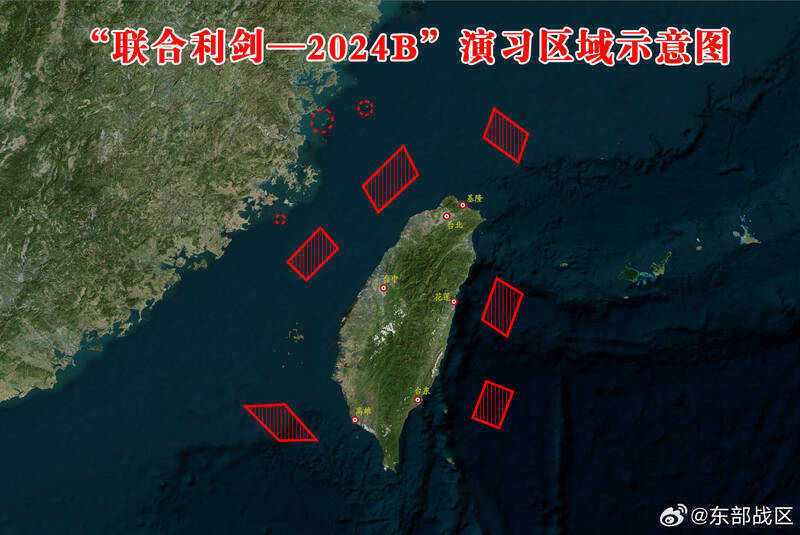

中國解放軍東部戰區14日凌晨發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。(圖翻攝自中國解放軍東部戰區微博)

中國解放軍東部戰區14日凌晨發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。(圖翻攝自中國解放軍東部戰區微博)

當習近平的目標是「2027年具備拿下台灣的能力」,這樣的「有效期限」足以作為威脅的衡量指標。

此外,中國也相當擅長製造謠言,例如「發動萬台無人機攻陷台灣」的誇張論述對台灣人進行恐嚇。

在現代的軍事戰爭,無人機受到相當廣泛的關注,但也因此產生許多誤解與盲點。

台灣人最不怕的三件事:地震、颱風,以及解放軍說要軍演?(取自貼文)

台灣人最不怕的三件事:地震、颱風,以及解放軍說要軍演?(取自貼文)

沈伯洋院長與台灣軍警戰術研究發展協會的常務理事 Peter ,針對近期的解放軍軍演與無人機進行分析,讓一般人不會被中國輿論戰牽著鼻子走。

◆中共這次軍演目的不單純?

1.演習時間太短啟人疑竇

此次中國軍演被宣稱是「跨軍種演習」,但持續時間不足24小時,是否真能完整演練各個軍種之間的協同作戰?其中的實際效果值得懷疑。

2.周邊動態的觀察是關鍵

Peter說,此次軍演的政治意涵仍大於實質意義。但到底真的是「僅有一天」跨軍種演習,還是為了掩護遼寧號艦艇編隊?

「同一天,遼寧號的船位從巴士海峽要往西太平洋移動。巴士海峽對中國來很重要,潛艦若要進入太平洋,巴士海峽就是非常重要的出口。」

遼寧號艦艇的動向,與這次演習的時間地點密切相關,這次軍演就可能是為了掩護其他軍事行動。

◆我們自己能做什麼?

但無論敵國軍演在打什麼算盤,我們都應該回頭想想台灣的準備做得如何。

「解放軍現在是有航空母艦的階段,那他們已經有遼寧號跟山東號兩艘航空母艦,新的福建號也已經出海進行測試。」這意味著它未來的飛機航程可以藉由航艦的支援,從台灣的東半部進行包圍。

在地理上「依賴東部」的防禦策略不再可靠,我們需要更全面的準備與應變計劃。

不僅是應審慎規劃東部的防禦設施和補給能力,尤其是花蓮港的運輸設施,是否足夠應對中國的潛在軍事行動?

◆無人機其實被「神化」了?

在烏俄戰爭我們看見人機的使用相當關鍵,但必須評估哪些無人機技術最適合台灣的防衛需求,而不是只想著要砸錢。

根據烏克蘭參謀本部的紀錄,烏俄戰爭到現在,烏克蘭軍隊用無人機摧毀的俄羅斯的各式載具數量是「兩萬五千七百輛」,主要應是輪型載具、地面的輪型載具或者是履帶載具。

另外,2023年數據顯示,俄羅斯平均每周有33輛戰車、37輛裝甲車和142個指揮所被烏克蘭的無人機摧毀。

「這聽起來好像很多,但烏克蘭每月消耗約一萬台無人機。」換算下來,其實成功率真的不算高。

◆簡單比較不同大小的無人機優缺點:

△大型無人機:速度太慢,容易被防空系統發現。

△小型無人機:無法成功越過台灣海峽,而且載重有限;在攻擊大型艦船時效果不佳。

「依烏克蘭的說法,他們的FPV無人機在戰爭初期時因為電池因素,擊殺的範圍僅三到五公里。這是小型的無人機。」假設台灣都買這種小型的無人機,適用範圍勢必只能在敵人登陸後。

「後來烏克蘭電池有所改進,可以擊殺二十公里以外的目標。」但這就適合台灣嗎?

台灣海峽最離中國最近的距離,是新竹的南寮到這個中國的平潭島,這個距離是一百二十六公里。

Peter分析:「無人機是個統稱,它功能有很多,但不是每架無人機都可以執行所有的任務。」

所以在選擇台灣需要的無人機的時候,最後還是要回到:真正的需求是什麼?威脅是哪些?針對這個威脅,要使用什麼樣的無人機?

此外,若拿無人機跟飛彈來比,飛彈的擊殺率絕對高於無人機。使用無人機的目的和任務必須清晰,不能盲目模仿其他國家。

◆無人機的平戰轉換

之所以會有「無人機」,歸根究柢就是為了三種任務:骯髒的任務、無聊的任務跟危險的任務。

那從台灣的角度去思考,台海作戰要考量可能風大,中間還相隔海峽之外,那台灣要發展無人機要有哪些優勢?

現階段我們應先搞清楚無人機的優勢與適合任務,可以從平時、戰時來思考。

△平時:我們可廣泛用於監視與情報收集,以應對人力資源不足的問題。

△戰時:利用AI技術提升效率,減少人員消耗。

◆台灣的軍事發展比大家想像得更堅強

在烏俄戰爭中,烏克蘭消滅了的30%的黑海艦隊不是只靠無人飛機,它其實是靠無人船、無人艦艇。

「台灣能這種無人船嗎?能在一個地方潛伏或自動返航,也有適航性,能待在海外長達一兩個禮拜的時間嗎?我要很驕傲地說,台灣有這個能力。」

Peter說,這些都是交互使用。「我平時也可以部署這樣的船舶,因為他沒有接收到攻擊指令。如果平時就部署、並且搭配監視用無人機,對海域就會有基本的控制能力。」

最重要的是,不僅應將預算花在刀口上、對軍事知識要有所了解,更要對國防發展有信心。

#黑熊學院

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

編輯精選