◎林怡甄/國家發展委員會檔案管理局檔案典藏組科員

「點仔膠(註),黏著腳……」,是許多國人童年回憶的兒歌,譜出早期孩童誤踩柏油沾黏鞋底,費時洗滌仍難以清除的時代記憶。這首兒歌的創作正值大規模建設時期,於1951至1965年所謂的美援期間,國內推動多項重大基礎建設,如:西螺大橋、中橫公路及石門水庫等,呈現當時全臺各地可見柏油鋪設路面工程的景象。

麥克阿瑟公路石碑

麥克阿瑟公路石碑

案名:鐵路、伐木、教育、選舉、花卉、味全、近代工程

檔號:0053/0101/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

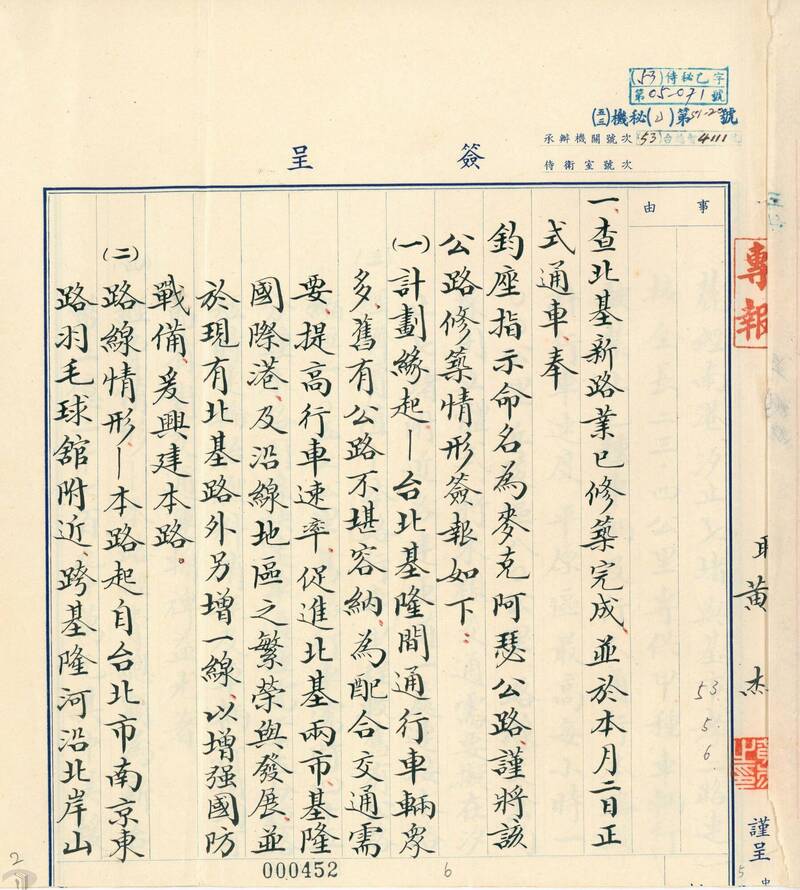

位於臺灣北部的麥克阿瑟公路(簡稱麥帥公路) 也是美援時期所興建,原名北基二路、北基新路,在通車之際傳來麥克阿瑟(Douglas MacArthur)將軍逝世的消息,政府感念美國援助與麥克阿瑟將軍情誼,決定更名為麥帥公路。這條公路的興築,肇因臺北至基隆間往來車輛愈來愈多,原有道路難以負荷,政府為增加疏運,提升兩地行車速度,並促進基隆國際港及沿線地區之繁榮,兼具加強國防戰備能力(圖1),從1961年5月1日起依計畫開始建造,至1964年5月2日竣工通車。

圖1 麥克阿瑟公路建設計畫緣起

圖1 麥克阿瑟公路建設計畫緣起

案名:修築台北市麥克阿塞公路

檔號:0053/3600401/0405

來源機關:總統府

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

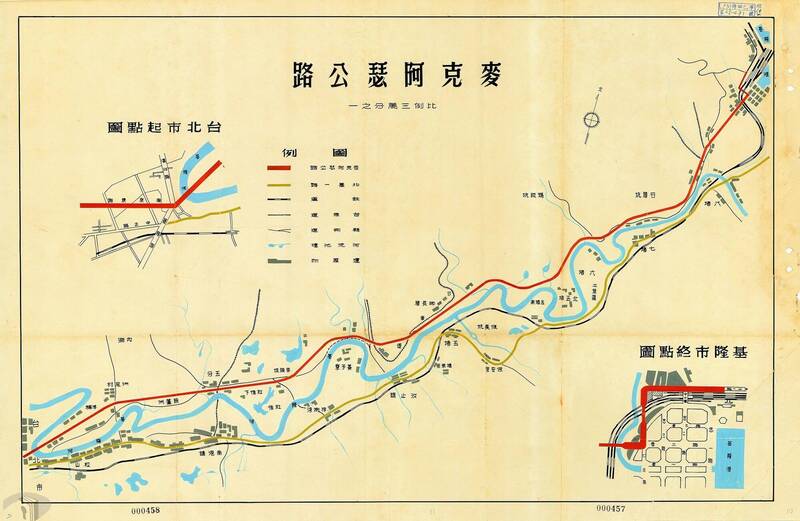

麥帥公路起點位於臺北市南京東路羽毛球館附近(今小巨蛋一帶),終點與基隆市孝二路連接,全長23.4公里,沿途經過基隆河、南港、汐止、七堵等地(圖2),較原有路程縮短2.057公里,將原車程45分鐘縮短至25分鐘,對於提升交通運輸效率有明顯助益。建造經費總計為新臺幣2億2,790萬元,其中美援款項1億2,695萬元,臺灣省政府(下稱省政府)配合款1億95萬元;以路段區分,臺北市南京東路段計1.65公里,造價2,190萬元;行經臺北縣(今新北市)路段18.15公里,則達1億5,404萬元;基隆市區3.6公里,耗費5,196萬元。

圖2 麥克阿瑟公路路線圖

圖2 麥克阿瑟公路路線圖

案名:修築台北市麥克阿塞公路

檔號:0053/3600401/0405

來源機關:總統府

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

1964年5月2日,通車典禮在臺北市公路起點舉行,臺灣省省主席黃杰、交通部長沈怡、美國駐華大使館臨時代辦高立夫出席剪綵(圖3),黃杰致詞時感謝美援的支持,讓臺灣交通建設達到國際標準,並以公路的命名表達對美國及麥克阿瑟將軍的謝意與尊敬。典禮結束後,眾多賓客搭乘公路局金馬號專車沿新公路前往基隆港(圖4),參加31號碼頭開放典禮,這也是基隆外港最早完成的擴建工程(圖5)。

圖3 麥克阿瑟公路通車典禮剪綵

圖3 麥克阿瑟公路通車典禮剪綵

案名:1964農復會照片

檔號:0053/0011/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖4 公路局金馬號行駛於麥克阿瑟公路

圖4 公路局金馬號行駛於麥克阿瑟公路

案名:1964農復會照片

檔號:0053/0011/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖5 麥克阿瑟公路通車暨第31號碼頭開放聯合簡報會

圖5 麥克阿瑟公路通車暨第31號碼頭開放聯合簡報會

案名:1964農復會照片

檔號:0053/0011/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

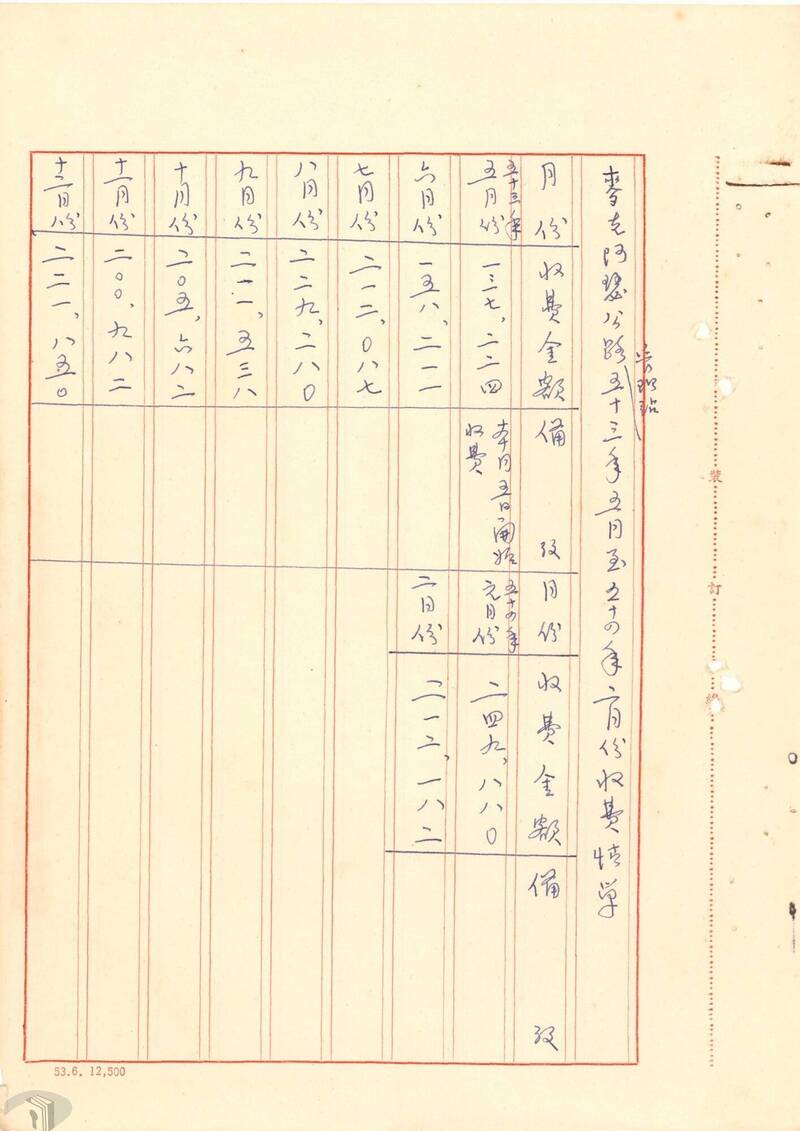

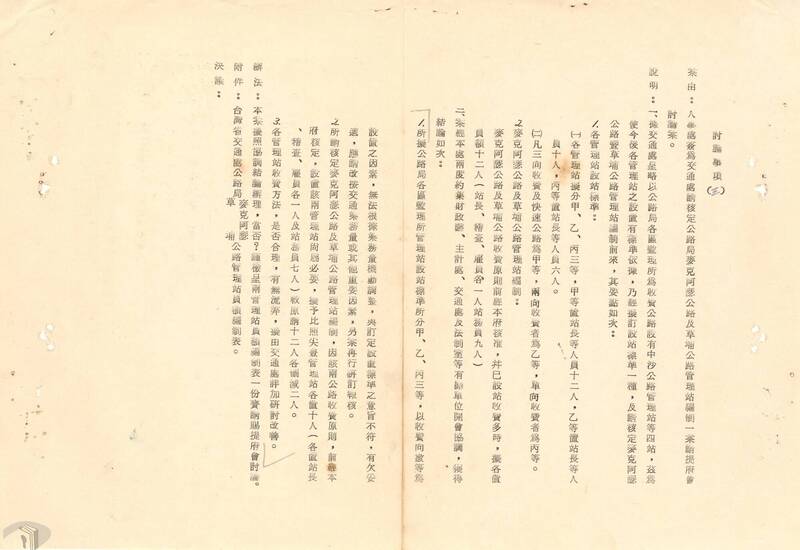

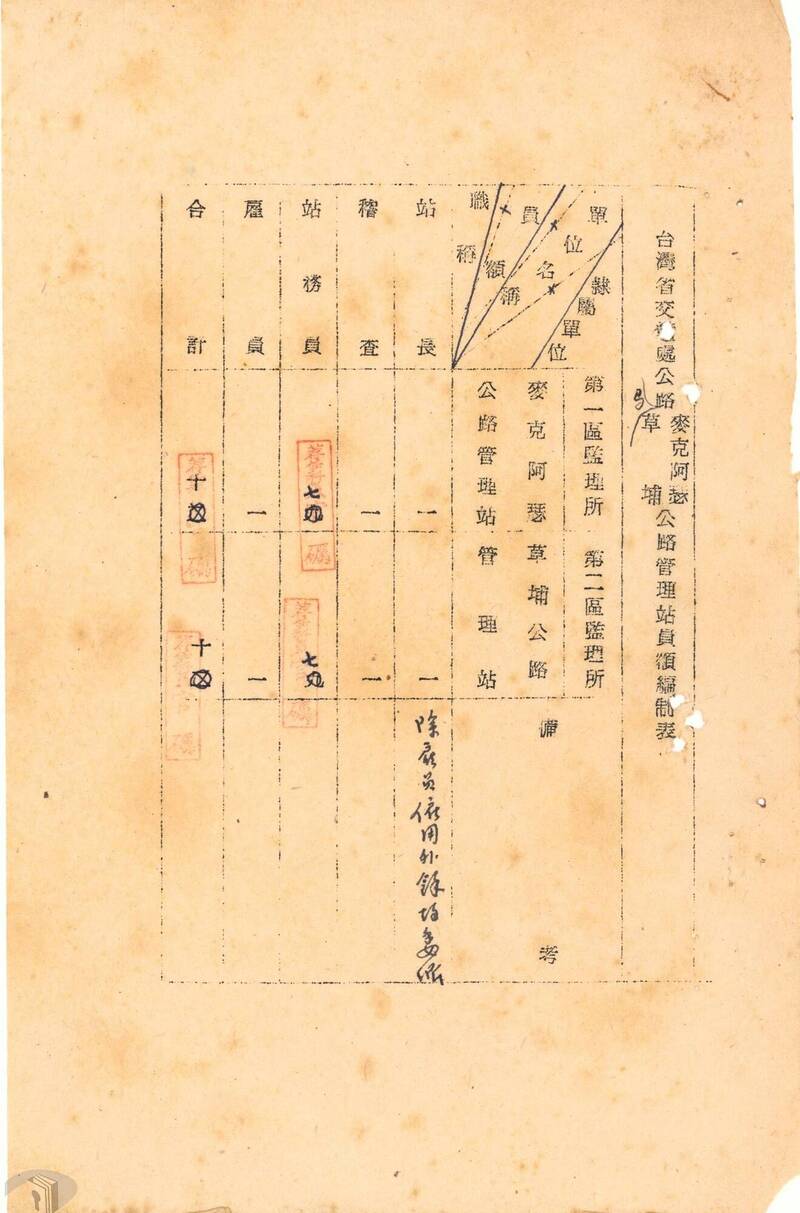

麥帥公路是臺灣第一條符合國際標準的道路,公路兩端設有管理站,來往車輛需繳交通行費,大型汽車每輛10元,小型汽車每輛5元,軍車1元(圖6、圖7)。至1965年經提案核定管理站編制10人:站長1人、稽查1人、站務員7人、雇員1人(圖8、圖9),藉此強化公路的管理。

圖7 麥克阿瑟公路管理站收費情形

圖7 麥克阿瑟公路管理站收費情形

案名:交通處及所屬單位組織

檔號:0054/T012.42/0040

來源機關:臺灣省政府

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖8 麥克阿瑟公路管理站編制討論案

圖8 麥克阿瑟公路管理站編制討論案

案名:交通處及所屬單位組織

檔號:0054/T012.42/0040

來源機關:臺灣省政府

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖9 麥克阿瑟公路管理站編制表

圖9 麥克阿瑟公路管理站編制表

案名:交通處及所屬單位組織

檔號:0054/T012.42/0040

來源機關:臺灣省政府

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

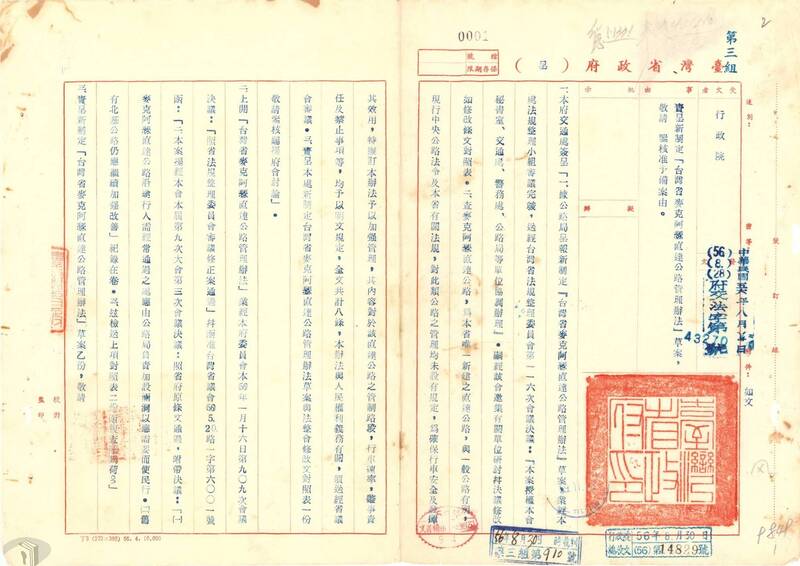

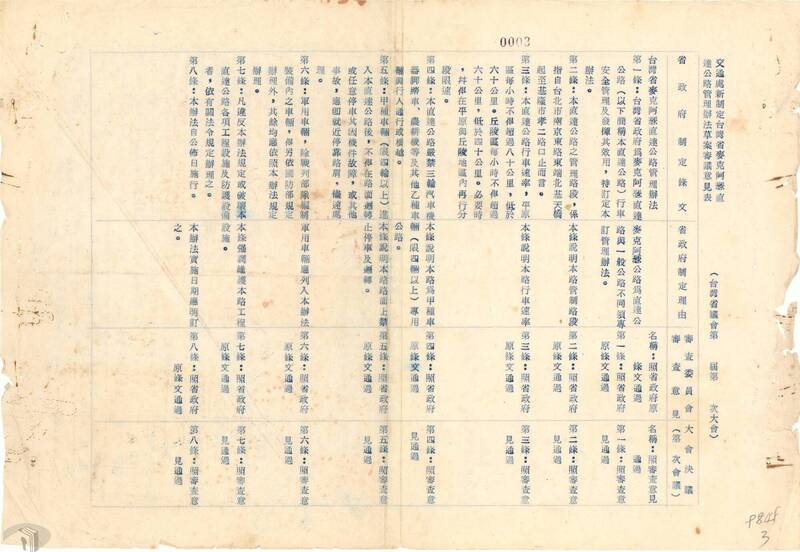

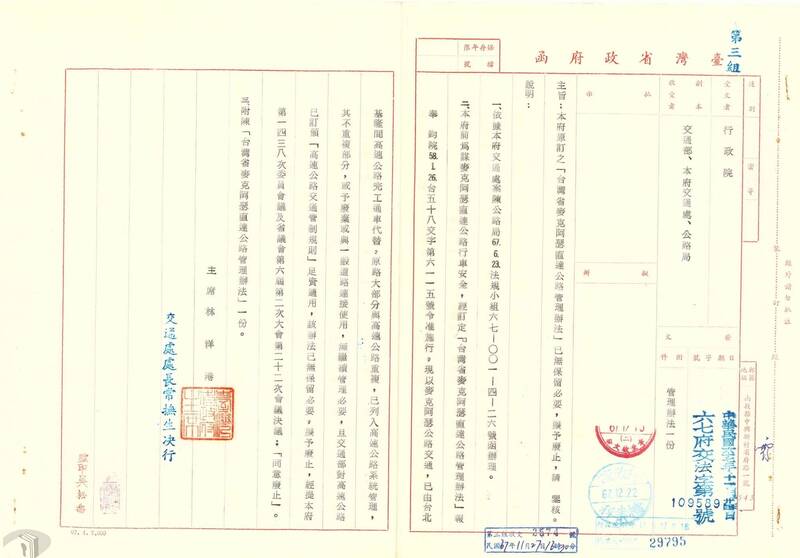

考量麥帥公路有別一般道路,為確保行車安全,省政府在1967年擬定「臺灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」(下稱管理辦法),規定平原區時速不得超過80公里,丘陵區不得超過為60公里(圖10、圖11),經過多次討論,最終在1969年正式施行時,決定平原、丘陵區最高時速80公里,最低時速60公里,山嶺區最高時速60公里,最低時速50公里。在管理辦法中也明定限制車況良好、四輪以上的汽車通行,其他車輛及行人嚴禁通行、橫越。這些規定主要是當時民眾對快速公路認知有限,常有機車誤闖,甚至在公路飆車,以致通車2年內就發生51起車禍。至1978年,管理辦法隨著臺北至基隆段高速公路完工而走入歷史,這是因為麥帥公路大部分路段與高速公路重疊,少部分未重疊路段可連接一般道路或廢棄,改適用交通部訂頒「高速公路交通管制規則」(圖12)。

圖10 「台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」草案

圖10 「台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」草案

案名:台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法

檔號:0056/1-1-13-3-1/15

來源機關:行政院

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖11 「台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」草案審議意見表

圖11 「台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」草案審議意見表

案名:台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法

檔號:0056/1-1-13-3-1/15

來源機關:行政院

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖12 「台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」擬予廢止

圖12 「台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」擬予廢止

案名:台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法

檔號:0056/1-1-13-3-1/15

來源機關: 行政院

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

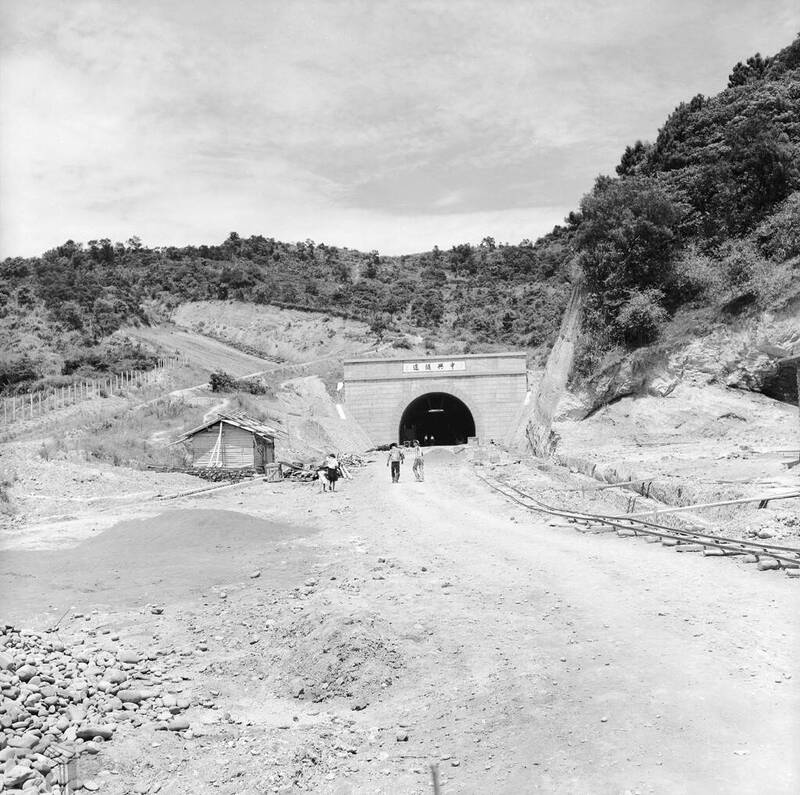

麥帥公路的建造尚無經驗可循,加上天公不作美,在通車初期受到輿論指教。所幸,公路局設法改善,不僅保持通車順暢,提升用路安全,更讓麥帥公路助益交通便利、增加貨物運輸,甚至促進觀光等綜合效益而頗受各界讚賞(圖13、圖14)。

圖13 麥克阿瑟公路施工情形

圖13 麥克阿瑟公路施工情形

案名:1964農復會照片

檔號:0053/0011/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖14 麥克阿瑟公路施工情形

圖14 麥克阿瑟公路施工情形

案名:1964農復會照片

檔號:0053/0011/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

隨著1970年代十大建設啟動,中山高速公路開始興建,麥帥公路被劃入北基段路線,並進行拓寬改建工程。至1973年9月,麥帥公路移交高速公路工程局接管並停止收費,1978年,麥帥公路併入已完工的中山高速公路,成為歷史名詞。時光荏苒,回顧麥帥公路通車一甲子之際,憶起這條深具意義的公路,探索其建設歷程,依舊是臺灣重要的印記,也為臺美友誼留下見證! 歡迎透過國家檔案資訊網找尋更多屬於麥帥公路的歷史軌跡,也歡迎蒞臨本局參觀「奇蹟之島—1970-1980從開發到保育臺灣建設檔案特展」,尋訪更多有關我國建設的國家檔案。

註釋

「點仔膠」於教育部臺灣閩南語辭典用字為「打馬膠tiám-má-ka」。

參考資料

「創作點仔膠傳唱半世紀 施福珍護台語有功」,自由時報。

黑皮,〈第一條高速公路不是中山高?政府還為這條公路發明計時卡〉。

「開箱老照片:台灣第一條快速道路 麥克阿瑟公路通車」,中央通訊社。

陳柏惟,〈臺灣興建第一條高速公路,是極具遠見的政策還是歪打正著的巧合?〉。

財團法人中華顧問工程司,《臺灣公路建設紀要》。

臺灣省公路局北基二路工程處,《麥克阿瑟公路施工報告》。

本文經授權轉載自國家發展委員會檔案管理局〈「快速」發展的年代:麥克阿瑟公路通車一甲子〉

編輯精選