◎周亞澄

隨著昭南時代(日佔時期)於2022年2月15日滿八十週年,近年來新加坡陸續重新開放許多整修後的二戰紀念場館,例如昭南福特車廠紀念館(Memories at Old Ford Factory)、鴉片山崗戰役紀念館(Reflections at Bukit Chandu)等,其中也包含長久以來廣受海內外遊客喜愛,現正展出日本投降文件特展品的樟宜禮拜堂與博物館(Changi Chapel and Museum)。【圖1】

【圖1】樟宜禮拜堂與博物館入口一景。

【圖1】樟宜禮拜堂與博物館入口一景。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

東南之境的近代開發:從軍事要塞到戰俘營

「樟宜」此一地名源於當地對熱帶坡壘屬植物的稱呼。二十世紀初期,這片位於海港旁的低窪沼澤區仍被大片的原始紅樹林覆蓋,直到1927年,在英國保守派首相鮑德溫(Stanley Baldwin)的軍事政策下,此地被選為建立砲台、守衛柔佛海峽(Straits of Johor)與保護英國海外殖民利益的重要基地,在短短十年間發展迅速,成為許多軍營和宿舍的駐地而移入大量人口。1936年,面對日本南進的企圖和動作愈發明顯,英國殖民政府在此安置了一個完整的步兵營,同時建造一座可關押多達八百名罪犯的新式監獄,即今日的樟宜監獄前身。隨著新加坡於二戰淪陷後,包含步兵營等英籍軍民官兵和獄中囚犯皆成為日本戰俘。1 戰爭期間,日本將原英國兵營改為關押同盟國士兵與平民的戰俘營,許多人被迫前往日本控制的各個地方(滿州國、台灣等)勞動。泰緬鐵路完工後,大批戰俘被送回樟宜,因容納需求超載,樟宜監獄在戰爭後期也成為戰俘營的一環,平均每日收押超過三千名男性和四百名以上的婦孺,另有一萬名以上戰俘集中關在監獄周邊的營區。直至1945年戰爭結束,「樟宜」對歐美人來說,成為了二戰痛苦經歷的代名詞。2

【圖2】樟宜禮拜堂與博物館一景。

【圖2】樟宜禮拜堂與博物館一景。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

戰後,樟宜地區的戰俘營逐漸被全數拆除,除樟宜監獄被保留下來,直到今日仍為新加坡政府所用。因著國際旅遊的興盛,許多過往曾被關押於此地的戰俘和其家屬陸續前來追思弔念,隨著前來參觀的人數越來越多,為避免觀光需求影響監獄維安等因素,新加坡政府於1980年代末期,計畫在監獄旁重建二戰時期戰俘們於營區建立的小教堂,以供遊客追憶。伴隨自1990年代起有系統地規劃與二戰有關的歷史遺跡等文化政策,新加坡政府最終定案將樟宜紀念館蓋為一座以合院建築為主的場館,加上一旁重建的象徵性教堂【圖2】【圖3】,成為今日所見的樟宜禮拜堂與博物館。3

【圖3】樟宜十字架。1942年由英國戰俘陸軍上士哈利.史特格丹(Harry Stogden)

【圖3】樟宜十字架。1942年由英國戰俘陸軍上士哈利.史特格丹(Harry Stogden)

以砲彈殼製作而成的十字架,由考丁利牧師(Eric W.B. Cordingley)的家族出借。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

整修重開:樟宜禮拜堂與博物館和日本投降檔案再發現

圖4】1930年代的柯達相機(Kodak Baby Brownie camera)。

圖4】1930年代的柯達相機(Kodak Baby Brownie camera)。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

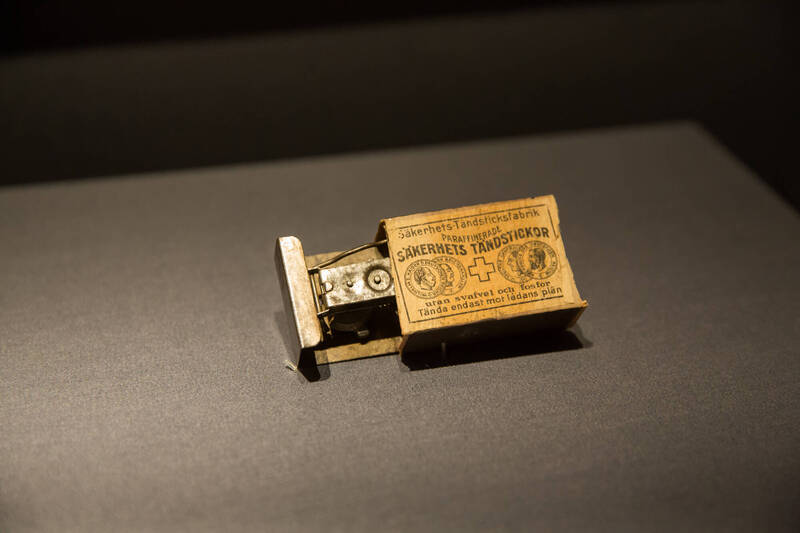

【圖5】火柴盒中的摩斯電碼傳輸設備。

【圖5】火柴盒中的摩斯電碼傳輸設備。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

此次自2018年整建後的重新開館,樟宜禮拜堂與博物館除了加強館內基礎設施,也以紀念和反思的敘事為中心、過往戰俘本人或家屬的捐贈文物為特色更新常設內容,包括一本前所未見的四百頁日記、一台被戰俘煞費苦心隱藏起來的柯達相機【圖4】、被戰俘用以傳遞摩斯電碼的火柴盒【圖5】等,共一百一十四件文物被分置於八個不同展廳:

1. 樟宜要塞(Changi Fortress)【圖6】──從1920年代前未開發的田園風光【圖7】,到英國人開始在此地建造砲台與營房。

2. 要塞淪陷(Fallen Fortress)──從戰爭到新加坡的淪陷過程,以及士兵、平民所面臨的命運。

3. 被拘禁者(The Interned)──在樟宜被拘留的男人、女人和兒童的故事。

4. 戰俘生活(Life as POW)──被囚禁在樟宜戰俘營、監獄的戰俘日常,以及實際遺跡的介紹。

5. 逆境中的韌性(Resilience in Adversity)──戰俘面臨的困難以及應對處境。

6. 逆境中的創造力(Creativity in Adversity)【圖8】──介紹戰俘的寫作、繪畫、筆記、手工製品、舞台音樂會和戲劇等記錄。

7. 解放(Liberation)──戰俘在日本投降後,對他們的解放以及戰後立即發生之事的感受。

8. 遺留(Legacies)──展示戰俘名冊,以及倖存者製作並保留下來的手工藝品。

【圖6】「樟宜要塞」展場一景。

【圖6】「樟宜要塞」展場一景。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

【圖7】早期文物中描繪的樟宜地景風光。

【圖7】早期文物中描繪的樟宜地景風光。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

【圖8】「逆境中的創造力」展場一景。

【圖8】「逆境中的創造力」展場一景。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

另設置全新的沉浸式裝置、模擬重建的牢房空間【圖9】,和提供戰俘精神慰藉的聖經故事複製壁畫【圖10】等,展現戰俘從被拘禁的日常,到面臨苦難的挑戰,再到最終的解放,希望觀眾能以身歷其境的體驗,感受日佔時期樟宜戰俘和平民被拘留者的故事與經歷,從各種充滿勇氣和堅韌的故事,記住普世人性散發的光輝。

【圖9】模擬樟宜監獄牢房的體驗展間。

【圖9】模擬樟宜監獄牢房的體驗展間。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

【圖10】英國戰俘史坦利.沃倫(Stanley Warren)繪製的樟宜壁畫複製品。

【圖10】英國戰俘史坦利.沃倫(Stanley Warren)繪製的樟宜壁畫複製品。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

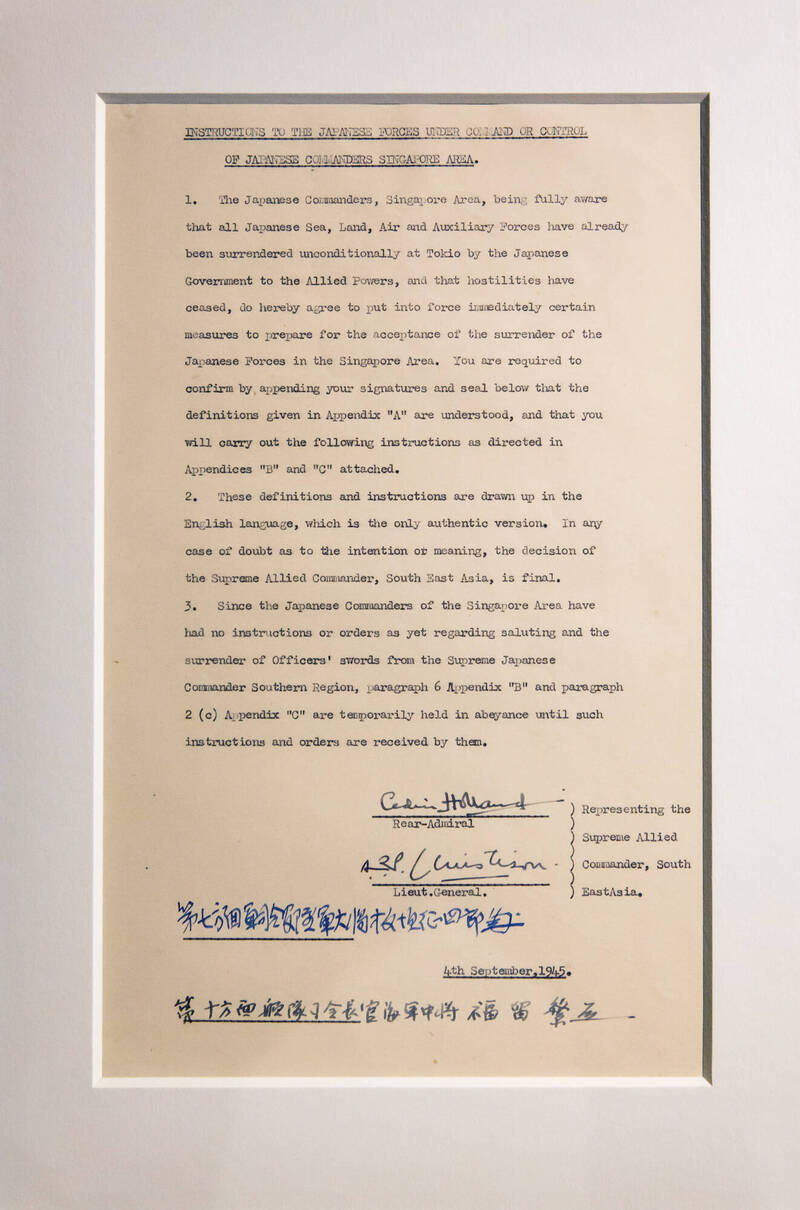

配合重新開館與反思昭南時代八十週年,2021年9月起,樟宜禮拜堂與博物館更特別展出新發現的「日本投降文件」,即日本與盟軍在正式投降儀式前,於蘇塞克斯號巡洋艦(HMS Sussex)簽署的協議書【圖11】。有別於許多人所熟知由東南亞盟軍最高指揮官路易斯.蒙巴頓上將(Admiral Lord Louis Mountbatten)在1945年9月12日於市政廳接受日本投降所簽署的文書,此次展出的日本投降文件發生於該年9月4日,由日本代表板垣徵四郎、福留繁及盟軍代表海軍少將塞德里克.霍蘭德(Rear Admiral Cedric Holland)、中將菲利普.克里斯堤森爵士(Lieutenant General Sir Philip Christison)簽署。在簽署後的二十四小時內,盟軍重新控制新加坡,作為協議的部分內容,當地時間也立刻從大東亞時間再次調回馬來亞時區。這份文獻在過去一度被認為已佚失,僅能以各種翻譯副本或抄本為參考;然而,在近一次新加坡國家博物館(National Museum of Singapore)助理研究員Rachel Eng【圖12】,前往蘇格蘭國家博物館(National Museums Scotland)研究新加坡歷史與找尋相關藏品時被重新發現。目前新加坡國家博物館正研擬於特展結束後,在歸還正本之餘,繼續在樟宜禮拜堂與博物館展示這份投降協議複製品的可能性,以完整這座標誌著二戰經驗與戰爭結束的重要場館論述。

【圖11】在蘇塞克斯號巡洋艦簽署的協議書正本。

【圖11】在蘇塞克斯號巡洋艦簽署的協議書正本。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

【圖12】新加坡國家博物館助理研究員Rachel Eng為觀眾導覽時留影。

【圖12】新加坡國家博物館助理研究員Rachel Eng為觀眾導覽時留影。

Image courtesy of Changi Chapel Museum.

錨點與盲點:現有歷史記憶論述之外與可能

樟宜禮拜堂與博物館是新加坡最知名的二戰相關紀念場館,每年吸引數十萬遊客到此參觀,其以英國和歐美戰俘經驗為主的展示敘事、教育與推廣,不僅彰顯博物館的重要社會貢獻,也突顯其作為保存集體記憶的象徵場域之重要性。一般來說,在展示空間形塑共同的歷史記憶時,通常為已經過一段政治性的淨化過程,因此,被刻意遺忘的部分往往與被選擇留下的一樣多。4 以樟宜禮拜堂與博物館的建立為例,其沿革始於1980年代後期,因國家整體觀光需求的日益漸增,新加坡旅遊促進局(the Singapore Tourist Promotion Board, STPB)開始規劃將知名景點的古蹟商品化;1987年,新加坡淪陷五十週年慶典前夕,新加坡旅遊促進局替海外遊客規劃一系列以二戰為題的戰地遺跡推薦之旅,加上前述的維安考量,樟宜戰俘營地建設計畫也因而啟動;1992年起,為回應資本主義高速發展而喪失文化根源的焦慮,新加坡政府更一併將二戰遺留下的各處遺跡、遺址納入國家總體建設計畫,並於1993年成立國家文物局(the National Heritage Board, NHB)為主掌單位,發展至今,已有十處相關場館受其管轄。5 然而,這些場館與歷史景點的論述,卻多不約而同地忽略了日本觀點的戰爭經驗再現與反思。即使1980年代後,前來新加坡尋訪二戰遺跡與追思戰爭經驗的日本遊客與歐美遊客人數一樣不斷地增長,但旅遊促進局在1980年代後期選擇代表性場域時,昭南神社與昭南島忠靈塔(Chureito)皆不在考慮進行修復的清單。6 如此選擇性的文化政策與歷史記憶保存,也清楚地反映在樟宜禮拜堂與博物館至今的展示規劃中。

顯而易見地,從常設展到特展品,樟宜禮拜堂與博物館圍繞著「樟宜」的二戰記憶,始終以英國殖民政府與軍民為主要的論述觀點,藉由宣揚普世價值(反戰、人權)以吸引觀眾的認同,同時創造深具歷史感的體驗環境,使參觀者在濃郁的情緒中,與歐美男性戰俘建立起想像中的情感聯繫,同時卻也忽略了英國政府建造監獄的原先目的和收容對象,以及自史丹佛.萊佛士(Sir Thomas Stamford Bingley Raffles)以來其在此地的殖民剝削,包括大量引進亞洲雛妓、發展賭博事業等,以及其建造監獄的原先目的和收容對象;另一方面,1941年底當日本對英國宣戰時,所有居住在英屬馬來亞(含今馬來西亞、新加坡)的日本國民立即被指定為敵國公民,而全數被捕至樟宜監獄監禁,戰後亦有許多日本戰犯於此被處決和就地埋葬,直到1950年代中期後,日本政府才在英國許可下收回這些屍體。7 從各遺跡的選定到特定的歷史論述與展示,或可清楚看出二戰對於以華人為主要組成、且晚至1965年才獨立的新加坡來說,也許確實是找尋共同歷史、凝聚民族向心力,甚至對內、外建構國族記憶的關鍵錨點;然其過於傾向特定方向的安排,反映的是以出以分類為主的權力施展,更將不斷因著當下的政治需要而對歷史做出特定詮釋與隱藏,而勢必隨著需求的變換而不停更動。樟宜禮拜堂與博物館的展示除了持續於此脈絡下發掘更多令人動容的真實故事,時時提醒觀眾總體戰爭為全人類帶來的傷害與損失,如何納入更為不同而繁複的論點與內容(土生華人、馬來人、日本平民、日本戰犯、婦孺等),使之與現有論述相互協商並不斷調整,將是其必須面對的挑戰。

近年來,台灣因自身獨特的政治情勢變遷與社會發展,各文化場館大量興起對歷史記憶的興趣,相關藝文展覽、學術論壇講座等皆相當活躍。雖與台灣不盡相同,但新加坡無論是在歷經英國、日本殖民後,自馬來西亞獨立的建國過程,或是冷戰後因代工與轉口而帶動的強勁經濟發展,又或是以移民為主的多族群組成等方面都相當複雜而特殊,其官方對文化保存與展示的努力經驗與優缺點也相當值得本地借鑑。期待在未來的戰爭紀念週年,與樟宜禮拜堂與博物館同樣講述二戰歷史的各場館與展演映活動,能在以觀光為基礎的教育宣導之餘,進一步以更豐富的二戰論述交織出廣泛、深層而實質多元的觀點和敘事,不僅發揮與國內外社會交流的功能,也為長達近八十年來仍深藏於東亞,乃至世界各地慘烈的戰爭遺緒與傷痛提供進一步對話的突破可能。

*本文完成於2022年2月。

*本文原發表於周亞澄,〈依附於二戰記憶的歷史場域再造:反思新加坡樟宜禮拜堂與博物館的展示〉,《漫遊按讚藝術史》(臺北:原點出版,2022),頁234-242。

1. 樟宜監獄最早於1937年中正式啟用,當時號稱大英帝國最好的監獄之一,其結構奠基於「T」形設計,包含有完善的警報系統與電燈、抽水馬桶等先進配備。

2. ‟The Story of Changi by Carol Cooper,” COFEPOW, accessed March 1, 2022: <https://www.cofepow.org.uk/armed-forces-stories-list/the-story-of-changi>;黃舒楣,〈監禁的記憶:殖民監獄博物館中的展/禁空間〉,《博物館與文化》8(2014),頁92。

3. 2001年,樟宜禮拜堂與博物館因行政管理考量再度搬遷至原址一公里外處。參考:黃舒楣,〈監禁的記憶:殖民監獄博物館中的展/禁空間〉,頁95-96。

4. 參考:Hamzah Muzaini and Brenda Yeoh, ‟War Landscape as ‘Battlefields’ of Collective Memories: Reading the ‘Reflections at Bukit Chandu’, Singapore,” cultural geographies 12.3 (2005), pp. 345-365.

5. Hamzah Muzaini and Brenda Yeoh, ‟War Landscape as ‘Battlefields’ of Collective Memories,” pp. 345-365.

6. Kevin Blackburn and Edmund Lim, ‟The Japanese war memorials of Singapore: Monuments of commemoration and symbols of Japanese imperial ideology,” South East Asia Research 7.3 (Nov. 1999), pp. 321-340.

7. Kevin Blackburn and Edmund Lim, ‟The Japanese war memorials of Singapore,” pp. 321-340.

本文經授權轉載自漫遊藝術史 依附於二戰記憶的歷史場域再造:反思新加坡樟宜禮拜堂與博物館的展示

編輯精選