◎蔚然

在今日,地圖是極為重要的工具,不論是出差、個人旅遊,每到了一個陌生的地方,我們總習慣拿出萬能的Google地圖,找尋我們的目的地;又或者今天不知道午餐吃什麼時,我們也可能看看Google地圖找尋附近有沒有評價不錯的餐廳。這些極為實用的功能,在中世紀的世界地圖中完全不存在【圖一】,在我們眼中這些古老地圖幾乎沒有任何實際的功能,但是透過這些圖像,我們可以窺見中世紀歐洲人對於宇宙的認識與想像。

【圖一】已遺失的《埃布斯托夫地圖》。Replica of Ebstorf Map, c.1300, Lüneburg Museum.

【圖一】已遺失的《埃布斯托夫地圖》。Replica of Ebstorf Map, c.1300, Lüneburg Museum.

中世紀的世界地圖(mappa mundi)是個非常複雜卻也鮮為人知的主題。現存的世界地圖有各種形式與尺寸,但我們仍可以看到一些有趣的共通點:中世紀的歐洲人把世界想像成一個平面的圓形,而已知的歐洲、亞洲及非洲在這片汪洋中徜徉著。這類的地圖被稱作T-O型地圖【圖二】,這是一種由水域簡單分割世界成歐亞非三塊大陸的地圖形式,上方最大的陸地是亞洲,隔著橫向的頓河(Don)與多瑙河(Donau),下半部是歐洲與非洲,兩塊陸地則以地中海分割。整個世界看起來就像一個T被放進O之中,T-O型地圖因此得名。

今日我們習慣以北方當作地圖上方,但T-O型地圖是以東方作為上方的地圖類型,這不僅是因為日出於東方,這些世界地圖的設計反映的是基督教對於宇宙的想像。對於中世紀的歐洲人來說,歐洲既不是最大的陸地,也不是世界的中心,特別是十字軍東征之後,這類的T-O型地圖多以聖城耶路薩冷為世界中心,並以位於東方的伊甸園為世界的頂點;值得一提的是伊甸園的附近,經常標有重重的障礙(比方說高山),使得人們難以企及這座人間天堂。

【圖二】T-O地圖。Isidore of Seville, Etymologiae, 1472, engraving, Library of Congress, Washington DC.

【圖二】T-O地圖。Isidore of Seville, Etymologiae, 1472, engraving, Library of Congress, Washington DC.

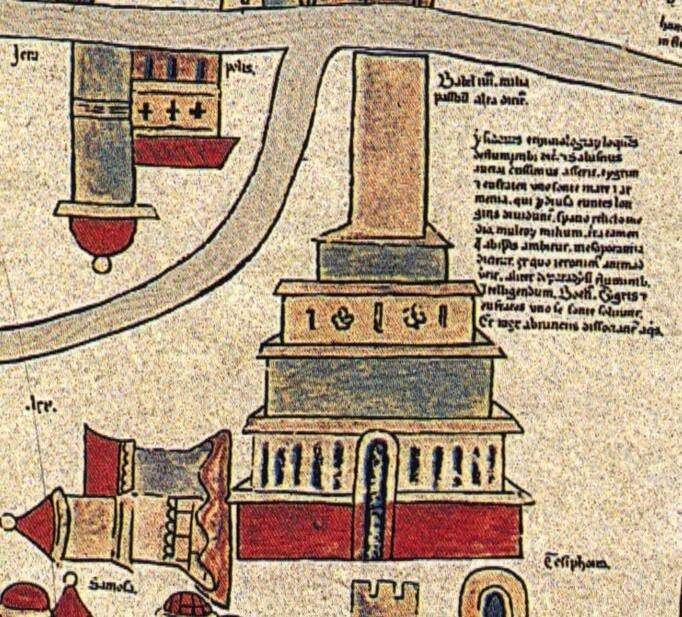

現藏於大英圖書館的《地圖詩篇》除了有標有伊甸園的文字外,製圖者也加上了亞當與夏娃的肖像【圖三】,由此可見除了實際的地點外,製圖者也標示了許多傳說中的地點,比方靠近耶路薩冷附近,經常能見巴比倫塔的身影【圖四】。

【圖三】Detail of The Map Psalter (Add MS 28681), f. 9r., 1264-1300, parchment, British Library.

【圖三】Detail of The Map Psalter (Add MS 28681), f. 9r., 1264-1300, parchment, British Library.

【圖四】巴比倫塔,出自已遺失的《埃布斯托夫地圖》。

【圖四】巴比倫塔,出自已遺失的《埃布斯托夫地圖》。

Detail of the replica of Ebstorf Map, c.1300, Lüneburg Museum.

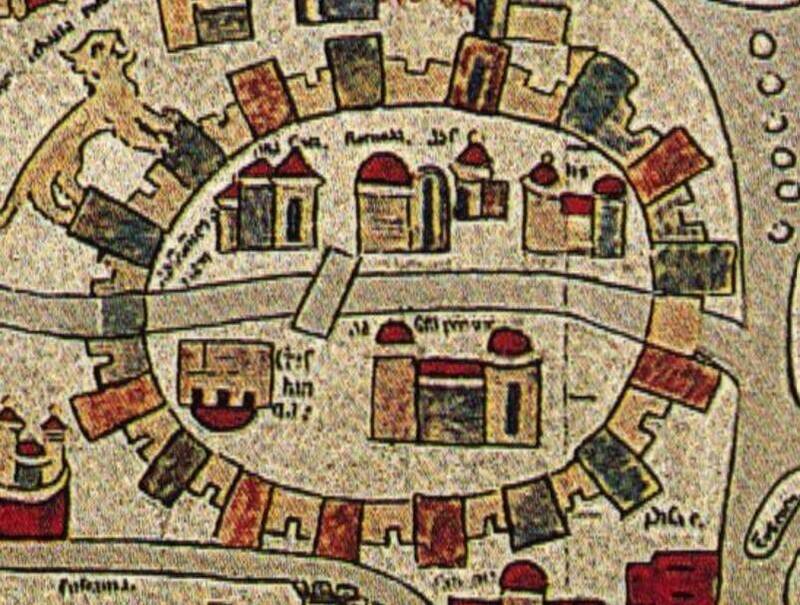

更實際的具名城市當然也能夠被辨識,最常出現的是羅馬,這個古老的城市總是被描繪成一個巨大的城市【圖五】。製圖者所在的地區也會有比較精確的資訊,比方銷毀於二戰間的《埃布斯托夫地圖》,對於德國境內的城市就多有比較詳細的描寫【圖六】,學者們普遍也認為製圖者很有可能將當地著名的建築放上這張巨大的地圖。

【圖五】羅馬城,出自已遺失的《埃布斯托夫地圖》。Detail of the replica of Ebstorf Map, c.1300, Lüneburg Museum.

【圖五】羅馬城,出自已遺失的《埃布斯托夫地圖》。Detail of the replica of Ebstorf Map, c.1300, Lüneburg Museum.

【圖六】左邊最大的城市是呂訥堡,《埃布斯托夫地圖》副本的所在地,出自已遺失的《埃布斯托夫地圖》。

【圖六】左邊最大的城市是呂訥堡,《埃布斯托夫地圖》副本的所在地,出自已遺失的《埃布斯托夫地圖》。

Detail of the replica of Ebstorf Map, c.1300, Lüneburg Museum.

中世紀的製圖者並沒有很在意實際的距離與地點的正確位置,也因此這些世界地圖並不具任何實際的指引功能。另一方面,地圖上經常性的標示許多基督教傳說與希臘古典神話中的地點,因為對於中世紀的人來說,這些地圖不僅告訴了他們世界的模樣,更重要的是這些圖像乘載了歐洲人的共同記憶以及知識。

當我們比較一下三個洲的標示時,就能輕易地看出製圖者對於世界知識的多寡。很明顯的中世紀的人對於歐洲仍然有最多的知識量,雖然地點不一定是正確的,但是左下角的歐洲確實標出了最多的城市名稱。亞洲與非洲則充滿了各種傳說的地點與種族,特別是非洲,除了利比亞或是衣索比亞這樣實際存在的地點外,非洲的外緣經常出現各種蠻族的圖像。

比方在《地圖詩篇》中的非洲,就出現了正在吞食人類肢體的食人族,以及少了頭、臉長在胸部的無頭族【圖七】;或是《埃布斯托夫地圖》中的非洲,到處都充滿著可怕野獸:蛇、鬣狗(一旁的附加說明寫道:在衣索比亞有種住在墓場的生物叫做鬣狗,它們以屍體為主食),還有其他真實存在的生物,比如鴕鳥和長頸鹿【圖八、九】,經常被不曾真正看過這些動物的製圖者扭曲成異樣的生物。學者對於非洲充斥著這些不存在的事物提出了幾個解釋:首先,這是一種填補空白的手段,由於對於非洲知識的嚴重匱乏,製圖者只能運用天馬行空的想像力,或是從稀少古籍的內容及旅者說的故事填補地圖中空白的空間。另外一方面,這些可怕的景象與生物,也是為了與隔壁擁有文明的歐洲做出區別,某種程度上,這樣的差異是用來彰顯歐洲人對於自己文化的驕傲與自信。

【圖七】Detail of The Map Psalter (Add MS 28681), f. 9r., 1264-1300, parchment, British Library.

【圖七】Detail of The Map Psalter (Add MS 28681), f. 9r., 1264-1300, parchment, British Library.

【圖八、九】長頸鹿與鴕鳥,出自已遺失的《埃布斯托夫地圖》。Detail of the replica of Ebstorf Map, c.1300, Lüneburg Museum.

【圖八、九】長頸鹿與鴕鳥,出自已遺失的《埃布斯托夫地圖》。Detail of the replica of Ebstorf Map, c.1300, Lüneburg Museum.

中世紀的世界地圖不是用來指路的,那我們到底該如何理解它們的用途呢?首先需要注意的是,這些世界地圖有許多尺寸,比方收錄在《地圖詩篇》的世界地圖只有14.2×9.5公分,但是現存最大最完整的《赫爾芙德地圖》則有158×133公分,也因此我們必須對不同的地圖有不同的解讀,比方《赫爾芙德地圖》可能是用在中世紀訓練神職人員時的教育輔助工具,而這也說明了中世紀地圖中那難以忽視的基督教教義:世界是由萬能的上帝創造的,地圖上顯現的一切都遵照著祂的旨意,包含那些化外之民以及恐怖的野獸,也都是上帝以那人類難以想像的創意的展現。但近年來,也有學者認為我們不能一味的從神學觀點解釋世界地圖,並開始從政治的角度剖析這些圖像。

中世紀的世界地圖曾經是個冷門的研究項目,但是近年來學者對這些圖像愈來愈感興趣,於是他們開始以不同的角度看待這些圖像,如神學、製圖學、歷史學等,來自不同領域的專家對於這些地圖有許多不同的解讀,而對藝術史的學習者來說,我們能夠為這些地圖做出怎麼樣不同於其他學科的研究?當我們面對中世紀世界地圖這樣特別的圖像時,這樣的問題是值得每位藝術史學習者好好思考的。

參考資料

British Library. “Add MS 28681.” Accessed November 10th, 2022. https://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_28681&index=0.

Edson, Evelyn. The World Map, 1300-1492: The Persistence of Tradition and Transformation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007.

Kupfer, Marcia. “Medieval world maps: embedded images, interpretive frames,” Word & Image 10, no. 3, 262-88.

La Porte, Melissa. “A Tale of Two Mappae Mundi: The Map Psalter and its Mixed-Media Maps.” Master thesis, The University of Guelph, 2012.

Leuphana Universität Lüneburg. “Die Ebstorfer Weltkarte.” Accessed November 10th, 2022. https://warnke.web.leuphana.de/hyperimage/EbsKart/index.html#V1010/.

Parker Library On the Web. “Cambridge, Corpus Christi College, MS 066: Imago mundi. Pliny. Hisotria Anglorum. Miscellaneous Theological Texts.” Stanford Library. Accessed November 10th, 2022. https://parker.stanford.edu/parker/catalog/jb848tp9919.

Woodward, David. “Medieval Mappaemundi.” In Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, edited by J. B. Harley and David Woodward, 286-370. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.

本文經授權轉載自漫遊藝術史 在歐洲人尚未知道美洲之前,中世紀的世界地圖

編輯精選