陳慧宏( 國立臺灣大學歷史學系教授)

如果沒有基督宗教的「聖像」(icon),很難想像西方藝術史。這句話看似武斷,但不可否認,某種意義上確實如此。Icon一字源於希臘文“eikon”,即 “likeness”和“image”之意,既是「像」也是「象」。在一般西方藝術史中,基督宗教傳統有大量的「圖像」(images),因具宗教功能和意涵,也被更精確地稱為“sacred images”,icon類的「聖像」只屬其一部分。然就基督宗教圖像的性質來說,部分源起和關鍵議題,就是來自「聖像」。這些關鍵議題的發展,似乎可以說明西方文化在跨時代中,圖像為什麼一直很「給力」(“powerful”)––一直到現代和當代的西方文化,仍充滿了各類視覺媒材的權力,來自傳統和挑戰創新的皆有。

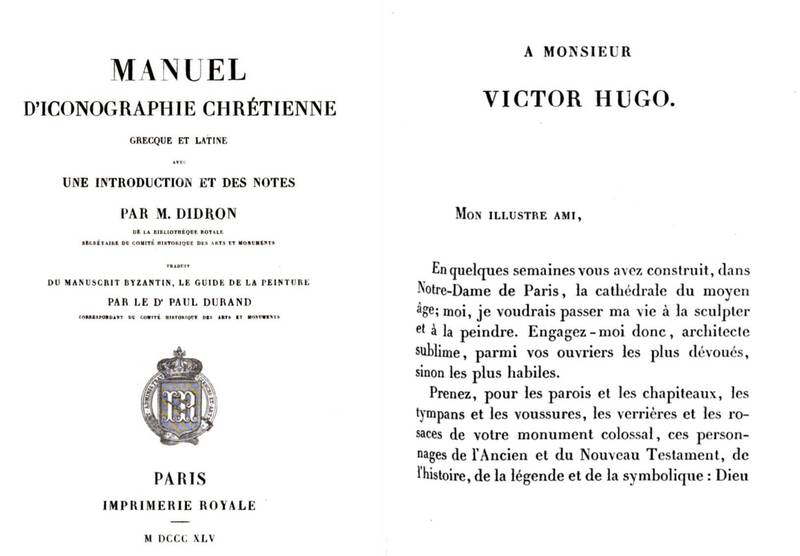

先從一個19世紀的有趣故事說起,這個故事卻可連結到目前國際政局中尚屬進行式中的俄烏危機。1839年,法國考古和歷史學家Adolphe Napoléon Didron(1806-1867)前往希臘的阿索斯山(Mount Athos),在那邊他發現畫家們似乎不需要任何準備和訓練,就能熟練地繪製宗教圖像,原因或許在於一本畫家手冊的流傳。Didron就將這本手冊翻譯為法文出版,而他自己最為後人所稱道的著作,就是《基督宗教圖像學》(Iconographie chrétienne),其第一冊《上帝的歷史》(Histoire de Dieu)正式出版於1843年。1 被認為是最早對東方教會(Eastern Church)藝術有興趣的西方學者之一,Didron在參訪希臘前已致力於基督宗教圖像學的研究,據說是文學家雨果(Victor Hugo, 1802-1885)的影響—雨果的名著《鐘樓怪人》(Notre-Dame de Paris, 1831年出版)啟發了Didron對歐洲中古時代和基督宗教圖像考古的興趣。2 他所翻譯的阿索斯山畫家手冊,書一開頭就是將其作獻給這位同時代的法國大文豪,表達敬意(圖1)。3 小故事附帶說明:《鐘樓怪人》故事場景的「巴黎聖母院」(“Notre-Dame de Paris”,此為慣稱的中文譯名),實為奉獻給天主聖母的巴黎大主教座堂(cathedral),中文譯名可能產生與修道院之錯誤聯想。隸屬巴黎總主教區的此堂,位於巴黎市區,始建於1163年,之後2至3個世紀期間陸續建置,是法國哥德式(Gothic)教堂風格的典型代表,其風格特色簡稱如下:大規模建築體(因為都是在大型的主教座堂才可見此種規模和技術)、盡量減少石造面積、因此常見大範圍的玻璃花窗、外牆有大範圍飛扶壁(flying buttress)支持結構、整體建置具極度雕刻式的視覺印象、內部因大規模窗戶採光因此具象化了聖經中光即上帝的氛圍營造等(圖2)。近年該教堂最知名之新聞卻是2019年4月15日的大火,正面雙塔雖存,但後面尖塔和主體有重大毀損,大火後教堂關閉至今,如其官網所示。4 此大型主教座堂,不僅是歷時好幾個世紀的重要遺跡,2019年仍在運作使用中,新聞多方報導火災狀況及對巴黎市民的象徵意義,其極具傳統的遺存與在地歷史緊密連結。同樣對19世紀的Didron,雨果作品的場景強化了巴黎或法國人對此建置的歷史情緒,此效果足以驅使他走入研究。

圖1 Adolphe Napoléon Didron, Manuel d’iconographie chrétienne, grecque et latine (1845)之封面頁,和獻給雨果的前言第一頁。

圖1 Adolphe Napoléon Didron, Manuel d’iconographie chrétienne, grecque et latine (1845)之封面頁,和獻給雨果的前言第一頁。

圖2 巴黎聖母院(Notre-Dame de Paris)大主教座堂正面,和側面飛扶壁。

圖2 巴黎聖母院(Notre-Dame de Paris)大主教座堂正面,和側面飛扶壁。

圖片來源:https://www.notredamedeparis.fr

然而,Didron的開創研究在當今學者的眼中,卻是對東正教會(Eastern Orthodox Church)藝術誤解的源頭。Didron認為阿索斯山的畫家手冊顯示東正教藝術的執行者,被傳統和教義束縛,以既有格式歷時創作,他們的作品顯示了創新(思考面)與執行(實作面)兩方的斷裂,畫家通常只要做好後者即是。因此東正教藝術知名的「聖像」類繪畫,是保守的教義產物。圖像研究學者Hans Belting進一步指出,Didron翻譯的手冊,非屬拜占庭歷史時期(約5-15世紀)的作品,而是18世紀後期由修士編纂,是為了保留此藝術傳統而來自教會內部之著作,即使對製圖提供了方便指引,但並不代表東正教藝術就是不以思考創新的方式產出,也不表示它們的風格是沒有歷史變化的。5 1839年Didron的希臘踏查雖開啟了19世紀西方學界對東正教會文化研究的一個開端,然他的論點在在顯示了當時以法國所在的西方教會對希臘東正教會之不解和陌生。西方教會在中古晚期,確定已有東正教拜占庭藝術影響的痕跡。實際上在西方吸納東正教會聖像傳統的元素後,得以發展出對聖像製作另一個方向的追求—舉例而言,13世紀後半逐漸可見屬於感情式的、可親近的聖母形象之出現,這類屬於居家和個人使用的圖像,原先還來自於對拜占庭聖像崇拜的習慣傳統(圖3、4)。拜占庭古像被認為是有距離的和嚴肅的特質,然其崇敬反而催化了義大利半島所見的相反方向之圖像風格,從「有距離的」對照「可親近的」,且更因有拜占庭古聖像之基礎元素,西方教會強化了對神聖人物圖像之崇敬行為。6

圖3 此聖母抱子形制,在當時日耳曼科隆(Cologne)地區相當流行,聖母與子表達出母性護佑的柔性面,是中古晚期聖母像之一特色。

圖3 此聖母抱子形制,在當時日耳曼科隆(Cologne)地區相當流行,聖母與子表達出母性護佑的柔性面,是中古晚期聖母像之一特色。

圖片來源:聖母加冕像,象牙三折雕版,約1325-50年,來自德國科隆地區,紐約大都會博物館藏(Gift of J. Pierpont Morgan, 1917 (17.190.211))(筆者攝)

圖4 傳世拜占庭的聖像(icon),訂年於中古中晚期為多,真正早期不多見,而發現於義大利的此件,可能是自拜占庭傳入,或在地仿製。

圖4 傳世拜占庭的聖像(icon),訂年於中古中晚期為多,真正早期不多見,而發現於義大利的此件,可能是自拜占庭傳入,或在地仿製。

圖片來源:拜占庭式的聖母聖子像,Chiesa del Carmine, Siena, Italy, 約13世紀(引自Hans Belting, Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art, trans. Edmund Jephcott (Chicago: University of Chicago Press, 1994), Pl. VI.)

在此值得第二個故事的附加說明:阿索斯山是希臘東北方在愛琴海上的一個半島山,是希臘共和國內的一個自治區,名為阿索斯山修道院社群體(Monastic Community of Mount Athos),隸屬君士坦丁堡東正教牧首區(Ecumenical Patriarchate of Constantinople)。目前此自治區有20個修道院,2000名左右的修士住民。它的立場反對普世教會合一運動(Ecumenism),甚至也有修道院反對君士坦丁堡東正教牧首與東方正統教會體系(Oriental Orthodox Communion)的任何妥協觀點,換言之,自治區是嚴謹的東正教宗教社群,古老歷史可溯及希臘神話。傳說巨人阿索斯在與海神波賽頓(Poseidon)的對抗中,砸下巨石於愛琴海,因此形成了此半島。後來耶穌之母瑪利亞與福音書作者約翰(John the Evangelist)在一航行途中意外上岸,瑪利亞祝福了美麗的山景應做為耶穌的花園,這傳說賦予了此地有救贖者天堂的隱喻,這是它的基督宗教歷史的開端。在拜占庭帝國治下,中世紀時期開始了修道院建置和發展。阿索斯山和此半島,簡稱阿索斯,1988年以來名列聯合國UNESCO世界遺產,古老久遠的歷史對大部分現代人相當具神祕性,主要原因之一應是,整個自治區就是一個大修道院,嚴禁女性參訪,即使是雌性動物也拒絕入境,這個禁令已經超過一千年。

阿索斯的外來者都為男性朝聖者,每年皆有一定比例核准,也只能乘渡輪上岸。近些年國際媒體報導,大部分起於2016年俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)的造訪,BBC當時專文介紹此神秘地,稱此半島應是目前世界上唯一最大地區完全禁止女性和雌性動物進入—半島面積約335.63平方公里,大於臺北直轄市的約271平方公里。透過國際媒體報導的照片,阿索斯山海景緻有如仙境(圖5)。7 2016年是普廷第二次造訪,半島上有相當大規模俄羅斯東正教會的修道院,然到2018年,國際媒體再次報導阿索斯時,卻跟目前俄烏戰爭有緊密關係。君士坦丁堡東正教普世教會的牧首,同意了烏克蘭東正教會為獨立教會,俄羅斯東正教會抗議此舉,因為它認定烏克蘭教會應屬於俄羅斯教會。當時阿索斯有神父表明站在君士坦丁堡和烏克蘭這一方。此事件阿索斯成為焦點議題,因爲對於俄籍人士,在阿索斯修道院的東正教祈禱儀式中,君士坦丁堡牧首之名是被祝聖的(blessed),反對烏克蘭教會獨立即是反對君士坦丁堡牧首,因此反對的俄籍人士將無法前往阿索斯進行朝聖和祈禱。2018年10月,俄羅斯東正教會禁止信徒前往阿索斯。阿索斯長期以來因地處偏離又不易親近,一直維持相當高度的宗教地位,有人視其為東正教的聖地,更將朝聖此地比擬為伊斯蘭的麥加朝聖。另一方面,入境阿索斯宛如得到VIP門票,前往朝聖變成是政商名流偏好的活動。8 目前仍在進行式中的俄烏軍事危機,俄羅斯東正教會支持普廷,跟2018年的烏克蘭教會獨立事件有明顯的因果關係,相信此事也顯示了俄羅斯跟君士坦丁堡教會的對立。9

圖5 (上) 阿索斯山修道院Simonos Petras Monastery一景;(下) 阿索斯山俄羅斯東正教修道院Saint Panteleimon Monastery,為普廷參訪下褟處,該修道院有大量的俄羅斯資金支援,據猜測與俄羅斯政商關係緊密。

圖5 (上) 阿索斯山修道院Simonos Petras Monastery一景;(下) 阿索斯山俄羅斯東正教修道院Saint Panteleimon Monastery,為普廷參訪下褟處,該修道院有大量的俄羅斯資金支援,據猜測與俄羅斯政商關係緊密。

圖片來源:BBC News: “Why Are Women Banned from Mount Athos?” (May 27, 2016): https://www.bbc.com/news/magazine-36378690.

再回到基督宗教聖像。阿索斯有千年傳統並遠離世間,其修道院中有大量古籍和聖像,1997年曾有部分文物首次公開展覽,相當受到關注,據說還有大量文物的整理工程還在進行中。10在基督宗教最初發展的歷史,圖像的起源遠比東正教會的建置還早,最初對形象的表現或需求,主要就跟耶穌和聖母有關,後來聖像的icon一字,主要也只用在指涉這兩位人物和其圖像。雖然《舊約.創世紀》說上帝根據他自己的形象創造人類(1: 27),但此句並非確認上帝之像可見和可造,對上帝的形象進行圖像表達,猶太教傳統基本上一直都是反對的。耶穌開始有形象的表述,就追溯到羅馬帝國。基督宗教在最初幾百年的發展,在皇帝君士坦丁(Constantine the Great, r. 306-337)使其合法化前(313年,米蘭敕令頒發的年份),宗教的擴散雖然很驚人,然並無統一教會,神學的內涵還在爭辯形塑中。這幾百年最重要的視覺資料證據,就是大量存在地下墓穴(catacombs)的壁畫。這不代表早期教徒或地方教群是有意識地在大量製作壁畫,更多地是因為考古出土的墓穴數量繁多,目前所知大約二世紀以來,僅從羅馬城為中心在地下的延伸範圍,就約340英里,可知有大約一百萬的埋葬群或墓穴。11 墓穴之主大部分是一般信徒,或是殉教者,而在基督宗教需秘密進行的時期,這些地下空間可能也作為禮拜和聚會之所。在壁畫可看到象徵耶穌的「魚」或該字的希臘字母減縮型(圖6)––這種象徵可能也是隱藏信仰的一種做法,也可以看到耶穌以一般的男性人物形象被描繪(圖7)。以魚來代表耶穌,是因為取以下耶穌稱名的第一個希臘文字母:“Jesus Christ, Son of God, the Savior”,可組成希臘文ichthus即「魚」一字。12。而一般男性人物形象,如圖7所示,學者從脈絡解讀為耶穌執行神蹟,該女信徒似有流血,她意欲碰觸耶穌之衣角尋求治癒和護佑,而耶穌以右手示意祝福。13 這邊所謂的「一般」人物,就是耶穌沒有任何頭光的神聖表示,顯示早期對耶穌形象化的做法,後來西方拉丁教會傳統,將圖像表示越來越系統化之後,聖俗概念區別加重,便建立起耶穌神聖化表達的圖像規範,耶穌、聖母、和聖徒等神聖人物會有頭光示意。

圖6 羅馬地下墓穴象徵耶穌的「魚」和該希臘字(左),及減縮型表示(右)。兩者皆來自於Catacomb of San Callisto, Rome。

圖6 羅馬地下墓穴象徵耶穌的「魚」和該希臘字(左),及減縮型表示(右)。兩者皆來自於Catacomb of San Callisto, Rome。

(上圖) Funerary plaque with Christian symbols, 32.3*14.8cm, AKG 1781369;

(下圖) Early Christian symbols, the fish and the “Chi Rho” an anagram for “Jesus Christ Savior the Son of God,” 16*10.3 cm, AKG 1781367。

圖片來源:akg-images/Bible Land Pictures/WWW.BibleLandPictures

圖7 羅馬地下墓穴,耶穌治癒流血女性神蹟圖,來自於Catacomb of St. Marcellinus and St. Peter, Rome, 約290年,62*54 cm。關於該圖最初的討論,參看Anthony Grafton, and David A. Bell, The West: A New History, vol. 1 (New York: W. W. Norton & Company, 2018), 165.

圖7 羅馬地下墓穴,耶穌治癒流血女性神蹟圖,來自於Catacomb of St. Marcellinus and St. Peter, Rome, 約290年,62*54 cm。關於該圖最初的討論,參看Anthony Grafton, and David A. Bell, The West: A New History, vol. 1 (New York: W. W. Norton & Company, 2018), 165.

圖片來源:akg-images/André Held, AKG1087407

會想要圖像化耶穌,跟逐步發展出耶穌崇敬或崇拜(veneration or cult)的概念是有關的。另一個影響耶穌人物形象的起源,是羅馬多神圖像和皇帝肖像畫。希臘長髮蓄鬍的萬神之王宙斯形象,被認為就是一種耶穌人物形象的標準型。14再者,特別在肖像畫傳統,要求寫實是圖像製作的特徵,觀圖者應該是要看到真實人物的特性被強調,但當此概念轉移到耶穌圖像,反而變成圍繞基督宗教圖像最嚴重爭議之一的導火線:看到圖像應該是看到真實的耶穌。反對者說,上帝原本就是不可見,耶穌也是,因此不應有任何人世間的物質能夠表達其形象。或另一個方向爭議之處在於,耶穌若被圖像化若人,則是只表達了耶穌的人性嗎?那神性呢?神性怎麼具象化?在羅馬的脈絡中,當看見皇帝肖像是為了真實地看到皇帝因此有所崇敬,這個傳統到拜占庭帝國時代形塑了「聖像」(icon)出現的條件,但問題卻直指耶穌之像的真實問題,也必然與當時神學上尚爭辯不休的耶穌神性和人性問題,互相呼應。拜占庭的聖像傳統,跟拜占庭神權的政治內涵有深刻的關係,即使經歷兩次的聖像破壞爭議事件(iconoclasm),各在八和九世紀,聖像傳統透過皇室立場正式確立,843年之後,聖像是東正教信仰認同的重要象徵,已無疑義。而基督宗教神學,可以卡爾西頓大公會議(Council of Chalcedon, 451年)作為一個座標,此公會分裂出東方正統教會(Oriental Orthodox Churches)。而稍早以弗所大公會議(Council of Ephesus, 431年),認可耶穌之母瑪利亞是神的母(“Theotokos”),有安提阿(Antioch)神學傳統持反對意見,因此分出為東方教會(Church of the East),或稱敘利亞或亞述教會。而卡爾西頓會議是強調耶穌是神人完整共性的一個人(hypostasis),重申瑪利亞之Theotokos,在這個期間再分出東方正統教會派,反對神人完整共性的神學家,認為耶穌應是一個真實的人,hypostasis反而是強化了耶穌神性和人性的劃分。後來西方拉丁教會,簡言之,屬於卡爾西頓派,而東方教會和東方正統教會,都屬非卡爾西頓派,即使在非卡爾西頓派,還有monophysitism和miaphysitism之別,前者強調耶穌神性之完整,後者則認為耶穌是一人一性,並非卡爾西頓會議一人雙性共存的說法。這些神學爭辯雖然逐漸分流了教會發展,但也豐富了神學的本質。反應在耶穌圖像的討論,問題就是圖像是否只(能)表達出耶穌人性的一面?787年,第二次的尼西亞大公會議(Council of Nicaea),由拜占庭帝國主持之下,確立聖像(能)引導崇敬耶穌,或透過聖像進行崇敬之舉,是以大公會議的官方立場,賦予聖像使用的理論基礎。15

西方拉丁教會在五世紀後逐漸發展,拉丁教會與東正教會之分,在中古時期亦是逐漸定型與明朗化,但對西方教會,東正教的聖像曾在不同時期作為很重要的古型或原型(archetype),換言之,拜占庭的聖像,擁有古代的權威性質(authority)。西方教會大量發展的宗教藝術,即使不全然是聖像傳統的單一刺激,但聖像的重要權威意義一直無可質疑。Hans Belting的圖像研究曾指出,其實從整個基督宗教歷史發展來看,圖像的起源很早,但從來沒有發展出一套圖像的神學(theology of images),某種意義上,神學家都害怕圖像,因為圖像能夠訴求和引導的宗教經驗,經常不是神學可以掌握言說的。16 圖像的出現確實跟崇拜或崇敬有關的話,基督宗教圖像不可能與觀看(gaze)、感知、和儀式等問題切割。再者,在西方文化傳統談圖像起源,幾乎都會論及希臘哲學家柏拉圖,如柏拉圖所說,可見世界的現象,某種意義上如圖像,能傳遞某種真相的意義,則解讀《創世紀》上言一句,圖像應可傳遞上帝,上帝之像應是可見的。17 此理論元素確實曾反應在基督宗教圖像發展中,亦即圖像的意義,就是真相(在於上帝)之表達和展現。這個從教會立場闡釋的概念,為可見與不可見之間、創造者(Creator)和被創造者(Creation,人類屬於其一)之間的關係,提出解答。18

除了東正教與拜占庭帝國的緊密關係,東正教的圖像有政治公開支持,然就西方教會的角度,很長一段時期圖像沒有單一真正權威的理論存在,圖像也與神學重要發展期之上述議題深刻地呼應著,西方教會的宗教藝術有一段多重起源又充滿爭議的歷史。耶穌是人還是神,瑪利亞是否為神人兩種特性的母親,這些問題都在在牽涉到教會應該如何在視覺上表達他們,以及觀者應該如何觀看等大問題。聖母像和耶穌受難像可以從另外兩個關鍵角度去看上述的爭議和西方圖像的故事,此待另文再談。西方藝術史中相當大比重的基督宗教藝術,卻也因為上述的歷史傳統和特質,留給西方視覺文化相當多樣的養分—養分之意可以滋長,然刀刃的另一側就是導火線之意。簡單舉例來說,如果圖像可以爭議可見與不可見、物質與精神之間的關係,而人物圖像化可以辯論人性和真相(或真理)是什麼,則可表示,古代傳統的養分可讓視覺表述具相當話題性,但也可作為某些爭議的源頭,視覺和圖像因此很給力。19

最後再提兩個有趣的觀察:阿索斯當今如此高度地被視為東正教的聖地,和東正教文物的寶地,為修道院體制堅持嚴禁女性和雌性動物入境,據說復活節應該需要雞蛋,但該地雞蛋全部要進口,因為沒有母雞可以生蛋。再者,在拜占庭歷史上,支持聖像和拯救兩次聖像破壞事件,都是皇后,總共有三位女性在歷史節點上很重要:Empress Eudokia (五世紀將傳說中聖路加所畫的聖母寫生肖像(亦即真實的一件,稱Hodegetria聖像),從耶路撒冷引入君士坦丁堡), Empress Irene(787年第二次尼西亞大公會議的主辦方,此會為聖像提出理論基礎,如上言),和Empress Theodora(843年解決了第二次聖像破壞事件)。

參考文獻

1. Adolphe Napoléon Didron, Iconographie chrétienne: histoire de Dieu (Paris: Imprimerie Royale, 1844),一般資訊視1843為初版年,上引1844年的一書,全文可見於法國國家圖書館數位資料書庫Gallica: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114544z.image。這本書的學術價值應值得注意,2021年還有最新再印出版:Adolphe Napoléon Didron, Histoire de Dieu: Iconographie chrétienne, pref. Jean-Michel Leniaud (Paris: Éditions Klincksieck, 2021).

2. 關於Didron生平,有以下兩則簡介,《天主教百科全書》的條目紀年於1913年,是最早的資料之一:“Adolphe-Napoleon Didron,” Catholic Encyclopedia (1913): https://www.newadvent.org/cathen/04783a.htm; 同名稱條目在Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Napoléon_Didron(兩者檢索於4/4/2022)。

3. Adolphe Napoléon Didron, Manuel d’iconographie chrétienne, grecque et latine (Paris: Imprimerie Royale, 1845),此書可見於Google Play Books: https://play.google.com/books/reader?id=qhoEAAAAQAAJ&pg=GBS.PP6.

4. 目前該官方網站(https://www.notredamedeparis.fr)說明仍持續進行修復中,也持續地徵求募資,預計2024年能夠部分開啟。

5. Hans Belting, Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art, trans. Edmund Jephcott (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 17-19.

6. Belting, Likeness and Presence, 23; Émile Mâle, Religious Art from the Twelfth to the Eighteenth Century (Princeton: Princeton University Press, 1982), 112-22.

7. “Vladimir Putin Visits Mount Athos, All-Male Orthodox Enclave,” BBC News (May 28, 2016):

https://www.bbc.com/news/world-europe-36405480; “Why Are Women Banned from Mount Athos?,” BBC News (May 27, 2016): https://www.bbc.com/news/magazine-36378690.

8. Shaun Walker, “Ukraine-Russia Tensions Reach Greece’s Holy Mount Athos,” The Guardian (December 14, 2018): https://www.theguardian.com/world/2018/dec/14/ukraine-russia-tensions-reach-greeces-holy-mount-athos; Vladimir Rozanskij, “The Ukrainian Question Arrives on Mount Athos,” AsiaNews (February 12, 2019): https://www.asianews.it/news-en/The-Ukrainian-question-arrives-on-Mount-Athos-46224.html.

9. Liam Stack, “Eastern Orthodox Leaders Are Outspoken on Ukraine War. Except One,” The New York Times (March 13, 2022): https://www.nytimes.com/2022/03/13/nyregion/russian-ukrainian-orthodox-churches.html.

10. Marlise Simons, “Mount Athos Monasteries Unveil Hidden Treasures; Byzantine Works Displayed for the First Time,” The New York Times (October 27, 1997): https://www.nytimes.com/1997/10/27/arts/mount-athos-monasteries-unveil-hidden-treasures-byzantine-works-displayed-for.html; 關於阿索斯的文物問題,參看經常被引用的此得獎學術專書,可能也是該主題目前唯一的一本:Graham Speake, Mount Athos: Renewal in Paradise (New Haven: Yale University Press, 2002);其第二版有增補內容,2014年由希臘Denise Harvey Publisher出版。

11. Anthony Grafton, and David A. Bell, The West: A New History, vol. 1 (New York: W. W. Norton & Company, 2018), 165; Lynn Hunt, and others, The Making of the West: Peoples and Cultures, 2nd. ed., vol. 1 (Boston: Bedford/St. Martin’s, 2005), 226; Diarmaid MacCulloch, Christianity: The First Three Thousand Years (New York: Penguin Books, 2011), 160-62.

12. Sacred Symbols, Christian Mysteries (London: Thames and Hudson, 1997).

13. Grafton, The West, 165.

14. Beth Williamson, Christian Art: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2004), 9-14.

15. Williamson, Christian Art, 12-14; Richard Harries, and Henry Mayr-Harting, eds. Christianity: Two Thousand Years (Oxford: Oxford University Press, 2001), 65-86(中譯:理查•哈理斯、亨利•梅爾-哈亭著,晴天譯,《牛津版—基督宗教簡明史》,臺北:啟示出版,2006)。

16. Belting, Likeness and Presence, 1-4, 18-19.

17. 關於柏拉圖與圖像論述,見Belting, Likeness and Presence, 1-3; Margaret Miles, “Image,” in Critical Terms for Religious Studies, ed. Mark C. Taylor (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 160-65.

18. 15世紀修士Nicolas of Cusa論說上帝之聖像,提出“the image is the Truth”,並非常強調觀看之意義,而對上帝肖像之解釋,有部分柏拉圖圖像理論的影子,見其作The Vision of God (1453) ,部分翻譯引用此處參看Belting, Likeness and Presence, 544-45.

19. 另可參考德希達(Jacques Derrida, 1930-2004)關於真相與繪畫的一種論述,具哲學思辨的內涵與方法:Jacques Derrida, The Truth in Painting, trans. Geoff Bennington and Ian McLeod (Chicago: University of Chicago Press, 1987).

本文經授權轉載自【歷史學柑仔店】 基督宗教聖像的傳統和議題:俄烏危機的東正教小故事

編輯精選