吳宗謀(中央研究院法律學研究所副研究員)

一、

西方式法治在中國遭遇了失敗。當然法治的概念見仁見智。但是不管要採取哪一種西方式的法治概念,這個敘述應該都禁得起挑戰。如果從1902(光緒28)年起算至今2甲子,多數人的意見大概是認為只有英治香港曾經在一定程度上實現了西方式法治。2清朝政府嘗試引進西方的法律制度與知識,不過還來不及做出成績,就失去了政權。中華民國時期制定出了一些西方式法律,其中不少在台灣還是現行法,也獲得了英、美放棄領事裁判權。但是就算採取最寬容的態度,恐怕領事裁判權的廢除也不是因為當時中國已經被公認為實施了西方式法治。至於1949年後的中華人民共和國時期,則仍然拒絕西方式法治。

令筆者感到好奇的是一個可以說是法律與制度面的「李約瑟問題」(Needham’s Grand Question或the Needham’s Question)。這個過去被寫進戒嚴時期台灣教科書的問題,指的是中國科技史的先驅研究者李約瑟的2個主要研究方向:一個是為何現代科學不是在中國本土或印度發展出來的,而是在西歐;另一個是為何從西元前1世紀到西元15世紀之間,華夏文明在把人類對自然界的知識應用到實際需求這件事情上,遠比西方要有效率。3如果把科技代換成政府的重要制度,到1902年為止,統治過中國本土的各個政權,都有一套可能比同時期世界上任何其他地方都更為發達的成文法與文官制度;西方更是要到19世紀起才迎頭趕上。儘管如此,為什麼1902年到1949年間的中國政權引進西方的成文法沒有成功呢?而且不像1949年以後的中共政權,是在意識形態、正當性基礎上就已拒絕西方式法治,清朝與中華民國時期的中國政府有意願、也採取了一些實際的作為來引進西方式法治。這個時期,中國的政府投入了資源,翻譯外國的法律與法學書籍,聘請外國顧問,籌資派留學生出國學習法律與政治,募集學習過西方式法律的人才進入政府,設立警察、法院、檢察署、監獄等機構跟職務,制定了這些機構運作所需的程序規定等等。當時這些推動西方式法治的工作,都是參考同時代人眼中的日本成功經驗。那麼為什麼日本至少建立了一套完全不同於江戶時代以前的政府與法律制度,而且存續至今;中國做了類似的事情,結果卻完全無法比較呢?

西方式法治在中國的失敗有很多解釋。政局動盪、經濟衰弱、文化差異、內戰頻仍、外國侵略、體制設計不良、乃至於執政者的特質等等,似乎都是可能的原因。近來也有學者認為──姑且先含糊地說──是前來協助的美國人一廂情願、眼高手低。4用成敗論英雄很容易,但是也很難提供後人真正的教訓。因此筆者想要先擱置失敗的結果,想像如果1902到1949年之間各個中國政府,內憂外患少一點、經濟好一點、教育普及以後對自身與世界都有更深入認識、沒有內戰、也未受侵略的情況下,是不是有機會成功。

結論先說,成功機會高低依序是清朝政府、北洋政府、最後是國民政府。

二、

筆者判斷有沒有機會成功實現西方式法治的標準,是一個政府有沒有辦法用西方法這個語言來說話。如果西方式法治的理想是能吃的魚,必備的釣具之一就是政府要學會說西方法這個語言。不管是採取哪一種法律的概念,要追求任何一種意義的法治,當然光靠成文法有時而窮,但是一定數量的成文法都是不可或缺的。而且這些成文法往往是由一個穩定運作的政府制定出來的。5最晚從19世紀開始,成文法的大量增加更是一個全球性的現象,而且至今仍然是有增無減。6可以說全球各地,無分文化差異,從那時候開始都走上了「雙『語』國家」之路:無論當時的政治體制是什麼,社會裡有一套法秩序的語言,而這個社會的政府或是統治群體開始說另一個、名為成文法的語言。可以說將近2個世紀以來,除了制定成文法,沒有任何替代方案可以實現西方式法治,就連在西方世界也是一樣。所謂1215年大憲章之後英國就有了法治,是17世紀的建構。7

一個政府要能夠用法律這個語言說話,特別是從其他文化借來的法律,首先當然需要人,而且需要很多人,例如在政府能力範圍內先培育一小批種子教師。這些種子教師或者出國留學,或者跟受聘前來的外國老師學習。接著第一代的種子教師要去教出更多的後代種子教師,直到一個常設的專責機構可以穩定提供法律這個語言的課程為止。

用上面的方法培養出一批已經略懂西方法這個語言的人以後,接下來最大、也是永恆的挑戰,是怎麼樣讓這麼多人可以異口同聲。每個政府裡面都有很多人,而每個人都有一張嘴。更何況俗語嘲諷官字有兩個口。常人說話即使全神貫注、字斟句酌,都可能口誤失言。就算行政院真的只有三個人在上班,這三人也足以成虎了。政委可以有數位,政府的聲音最後只能有一個,否則也要越少越好。如果一人一把號、各吹各的調,數(千、萬、十萬)位化的政府會等於沒有政府。

三、

要讓那麼多人異口同聲,方法之一可能是把法律寫清楚。但是在日本與中國相繼引進西方法的年代,人們對這個問題的認識還很有限。種子教師要學的東西,並不是剛好都被有條有理地寫在課本上。他們要學習的西方老師們,雖然大多熟悉一套從12世紀傳承下來的法學,但是這一套法學只涉及少數幾個法律領域,而且沒有教人怎麼立法。事實上一直要到18世紀末,才開始有英國人與義大利人關心有沒有一套科學可以告訴人們如何立法。8這些文獻當時引起不少關注,但是後續的討論並不是很多,也就很難看出是否成為哪一個政府的參考對象。

19世紀前半,在英吉利海峽兩岸書信往返的托克維爾 (Alexis de Tocqueville) 跟彌爾 (John Stuart Mill) 都同意,無論是政權是在一個人(例如君王)或很多人(例如議會)手上,都需要一個人數少、但專業知識跟經驗都豐富的立法專家團隊,把政治決定寫成有系統的法律。9其中彌爾的著作很快傳到了東亞。彌爾的著作除了早在1870年代就影響日本政壇要人以外,讀者群中還包括了孫文。

托克維爾與彌爾的看法其實是後見之明。他們都見識到了法國諮政院 (Conseil d’Etat) 能如何提升立法的質與量。這個機關是日後成為皇帝的第一執政波拿巴在1799年成立的。其前身是法國國王與歐洲各地的王侯都有的樞密顧問。過去筆者也曾借《歷史學柑仔店》介紹過。10這個機關的重要功能,是讓行政權的各個部門在說法律這個語言的時候,都會經過同一個閘門,由一批守門人予以過濾與訂正。同時,在其他行政機關發出的公文,引起人民的行政訴訟時,也是由這個諮政院的一個部門來審判。因此無論是事前、事後,政府說法律這個語言「口誤」、「失言」、甚至「文法不通」的時候,都有人負責修正。參加了日本岩倉使節團的種子教師之一、通曉法語的井上毅就注意到了這個制度。

生涯初期深受法國法學影響的井上毅,鼓吹中央集權、理性且簡明的政府組織。他雖然也受過多年儒學教育,卻跳脫了人治與法治的對立,主張日本需要的是西方式的公法與私法。而要怎麼樣在剛剛結束幕府統治的日本推動西方式的法律呢?井上毅把自己1872年在巴黎大學聽講的心得記錄下來,說法國公法的首要原則就是「全國統一」(unité nationale)。

「全國統一」聽起來沒有什麼了不起。「槍桿子出政權」,薩、長勢力既然在日本幕末的內戰中獲勝,統一全國了,那法律不就自然而然統一了嗎?但是人們早就知道,馬上可以打天下,不能治天下。明治初年的藩閥寡頭們也很快認識到這一點。1875(明治8)年,井上毅進入太政官法制局這個日本版諮政院的雛形後不久,與兩名同事共同撰寫了一份題為《法制定規》的草案,送交直屬長官伊藤博文。11

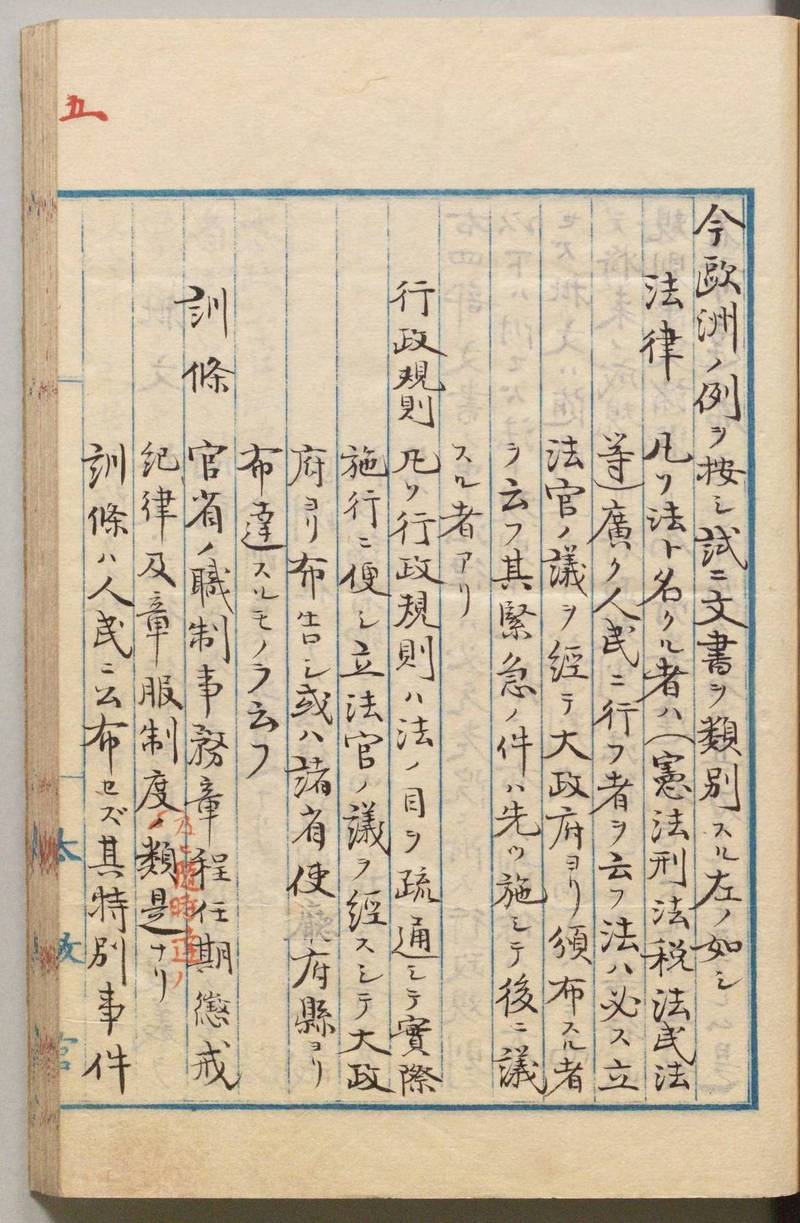

![圖1 《法制定規》案 (1875) 部分。圖片來源:《伊藤博文関係文書(その1)》,書類の部266-15([1875]),https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11031493/1](https://img.ltn.com.tw/Upload/talk/page/800/2022/04/13/phptHTdpF.jpg) 圖1 《法制定規》案 (1875) 部分。圖片來源:《伊藤博文関係文書(その1)》,書類の部266-15([1875]),https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11031493/1

圖1 《法制定規》案 (1875) 部分。圖片來源:《伊藤博文関係文書(その1)》,書類の部266-15([1875]),https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11031493/1

這份草案痛陳,當時的日本行政機關「紀律散漫,形同虛設」,中央政府內各省的首長往往推卸責任,事事都要太政大臣決定;而內閣被「雲聚雨散」、輕重不分的公文淹沒,原本應該是機要重地,反而變成了檔案倉庫。撰寫法令的責任集中在法制局「輕微小臣」、「不過一二刀筆吏」身上。因為各省大臣責任不明,有大量無謂的公文往返。因此這份草案提出14個條文,希望能建立各省的權責畫分、公文書的類別、以及回答法令解釋請求時的發文程序。換句話說,包括井上毅在內的「法制官僚」發現,當時日本的政府雖然設官分職,但是擔任這些官職的人們彼此之間、以及與政府外的人們互動的方式還是各行其是,沒有章法。這些在今日的政府看來已經是稀鬆平常的事,當時卻未能立刻被接受。要等到2年後才以法制局內部的《公文類別》的名義正式實施。121886年,規定法令類別的公文式才正式成為法律。13在此之前,至少40種名稱不同的公文書都可能是有效的法令。自從公文式施行以後,除了當時尚未制定的憲法以外,日本(內地)的法令只剩下法律、勅令、閣令、省令(皆為日語漢字)這4大類,另外僅適用於政府機關內部的有規則、處務細則、與訓令這3大類。政府訊息的複雜程度大為降低,客觀上的理解可能性應該會提高不少。

圖2 《公文類別》檔案 (1877) 部分。圖片來源:〈公文類別ノ儀上申〉,日本國立公文書館《公文録》,明治10(1877)年2巻,https://www.digital.archives.go.jp/img/3028904

圖2 《公文類別》檔案 (1877) 部分。圖片來源:〈公文類別ノ儀上申〉,日本國立公文書館《公文録》,明治10(1877)年2巻,https://www.digital.archives.go.jp/img/3028904

推動上述這些制度的法制局,在政府組織不斷動盪的明治前半期,即使名稱曾經數次改變,卻是少數持續存在的單位。明治18(1885)年12月22日內閣制度建立,第二天就成立了直屬內閣總理的法制局。不僅如此,其中的工作人員連續性也相當高。尤其是井上毅。政府高層更在初期就發現,法制局的工作要靠少數常任人員,配合主要工作是在各行政部門的兼任人員共同合作,使得法令研擬可以兼顧體例與內容的一貫,並且配合各行政部門的實際需求。14這個經驗也被傳承下來。15

其後法制局的重要性,與中國政府的模仿,部分已如拙文介紹過。16不過在此需要修正一個重大錯誤,並補充一個遺漏之處。錯誤是1885年一直到1947年被盟軍廢除為止,都只有一千零一個(ザ・)「法制局」;1952年復活時,內閣法制局這個名稱才正式出現在法律裡。在帝國議會時代,上、下兩院根本沒有法制單位。目前日本國會眾、參兩院的法制局,是1947年現行憲法施行以後制定的國會法第131條設置的。17遺漏的部分則是樞密院的角色。樞密院是日本天皇的顧問機關,設立於明治21(1888)年,並且由《大日本帝國憲法》第56條明文規定。樞密院的角色之一,可以說就是天皇的法制局,負責從君主的角度,審查內閣的各種法案與對外條約案等等。樞密院在《大日本帝國憲法》中的制度設計,也是由井上毅說服了伊藤博文與1881年到1893年間備受信賴的德國顧問赫斯拉 (Hermann Roesler) 才敲定的。

附帶一提,樞密院與法制局的關係是既有緊張也有合作。當時法制局是日本行政部門的中樞,不僅審查各部門(省)的法案,更有權更動各部門的人員編制。而法制局為內閣提出的法案,其中不少又要接受樞密院的審查。是否接受樞密院審查的標準,又是樞密院說了算。因此有樞密院是法制局的「鬼門」之說。1932年進入法制局工作、日本恢復主權以後擔任新制內閣法制局長官的佐藤達夫,回憶起過去與樞密院打交道的經驗,「害怕到現在都還會夢見」。18不過實際上,兩個機關共同的任務都是在維持日本政府在說法律這一套語言的時候不出錯。因此就組成人員而言,法制局的幕僚或長官日後成為樞密顧問官的人不在少數,其中甚至還有人成為樞密院議長。相較於此,前任大審院院長進入樞密院的案例,若是扣除明治初期有藩閥背景者以外,到二戰結束為止只有3人。由此可以看出法制局在政府中的分量,還高於民、刑事的最高審判機關。

四、

中國的清政府決定仿照日本制度立憲時,井上毅雖然已經逝世,但是在他的努力下建立起來的日本樞密院與法制局制度,大致被忠實地模仿。光緒33(1907)年,慶親王奕劻提出憲政編查館辦事章程時說明:19

「立憲各國,無不以法治為主義,而欲達法治之域,非先統一法制不可。各項法制規模大具,然後憲法始有成立之期,故各國政府大都設法制局,以備考覈各處法案,而統一法案覈定之後,始付議院議決。」

1911年5月8日(中曆4月初10日),內閣成立的同時,清政府也模仿日本的樞密院,設置了弼德院作為皇帝的諮詢機關。同年6月23日(中曆5月27日)再公布了內閣法制院官制。而且不同於日本的法制局,中國清末的內閣法制院除了掌理法令的起草、修改、刪除、行政部門法案的審查、以及現行法令解釋以外,還負責「各項法規編纂整理事件」與「其餘關於法制統一事件」。20最後這兩項權限是日本的法制局所沒有的。弼德院與內閣法制院如果正式運作,在行政權中的地位,有機會比日本的樞密院與法制局加總起來的權力更大。

除了模仿日本的政府組織,就連運作這一套政府組織時需要的基本知識,當時中國的民間也有人注意到了。林長民—也就是林徽因的父親,並且曾在袁世凱撤銷帝制前後短暫擔任法制局局長—創辦的《法政雜誌》1911年9月17日(中曆7月25日)這一期的社論,是由梁啟超主筆。這篇題為〈論法治國之公文格式〉的社論,與前述日本未通過的《法制定規》草案有許多共鳴之處。21該文開宗明義指出法令形式的重要性:22

「論治者惟其精神,不惟其形式。此稍知治體者所能言也。雖然,天下固有形式為精神所攸寄,苟乖其形式,則精神亦失所保障者。蓋凡政治上、法律上之公牘皆有然。而立憲法治國,其尤甚者也。」

梁啟超在討論了法學上的幾種法律與命令的分類以後,指出這些分類讓人可以清楚區分效力強弱、以及制定流程不同的法令,「使人民得有所信賴,而相安於法律狀態,實法治精神之所攸寄也」。23然而,24

「今我國人惟不達此義。是故律令則例章程規條等紛如雨下,名稱雜糅,不立差別。今日頒一法,明日又頒一與之相反對之法。甲部出一令,乙部旋出一與之相矛盾之令。問其名義,則同是章程或規則。問其手續,則同是奏准或欽定。所頒愈多,愈樊然淆亂,使人靡所適從。以此而欲人民安於法律狀態,以此而欲舉法治之實,無異南轅而北其轍也。」

不僅法令的名義、形式無法讓人看出是哪個機關發出、效力的範圍為何,就連發布這些法令的公告方式,借今日的網路俗話來說,當時的清政府也有「把發布法令當成你個版在寫」的毛病。25

「今我國…任一曹郎,免一丞倅,動煩詔書。黃河安瀾,京師得雪,皆頒特旨。至於頒布煌煌纚纚之法規,乃反無一定程式。降頒明詔與否,惟政府之所便。而政府凡百設施,率皆以上諭宣示意見…而現行法律不便於政府者,常用詔書破壞之,晏然不以為怪。」

借用今日以為人所熟知的法學用語,當時清代中央政府既欠缺一套簡明的法令分類方式,又沒有同樣簡明的公布形式,來表彰法階層性或是法律規範的位階秩序。26如果梁啟超此文發表23天後武昌並未發生革命行動的話,他所批評的問題當然會是即將要成立的弼德院與內閣法制院最棘手的工作。

五、

進入民國時期以後,弼德院隨著君主制的廢止而喪失了存在的理由,但是整個北洋政府時期始終都設有名稱略有變動的法制局,一直到中國國民黨奪得政權初期的1928年底為止。其中的人員也與清末有相當的連續性。但是兩個重要的改變,使得北洋政府時期的法制局,達成西方式法治的可能性已經低於清代的內閣法制院。第一是北洋時期的法制局在政府中的重要性降低,不如清代模仿日本的設計下能擔任行政權的法律顧問。可以說此時法制局只能負責起草法令的技術性工作。第二個變化影響更深遠,就是原本由法制局負責的法制統一工作,民國時期的立法者忘記要加以規定。於是制度上僅剩大理院院長享有「統一解釋法令」的權限。27大理院院長這一個權力,是不是會干預法官獨立審判,法學上有很多討論。但這些討論只著眼於司法部門內部。更重要的意義是行政部門內部不再有統一表達法律見解的機關,當然各個行政部門的法律語言使用狀況,制度上也就不再有守門員。當然各機關可以請求大理院院長解釋。然而這種方式的效率與品質,必然低於清代版本的法制局。

行政權對專業法律工作的需求,到中國國民黨得到政權以後,不但沒有獲得滿足,還遭到政黨本身的政治信條遮蔽。孫文的五權憲法中對此毫無著墨,只有可能受到彌爾影響,而設計為由專家而非民意代表組成的立法院,作為五權之一,與行政權相互獨立。當國民黨決定在訓政時期提前設置原本設計在憲政時期的立法院,並裁撤法制局以後,這個設計就因為有孫文的權威而更難以修改了。

一個形式上統一中國大部分地區的政權,不可能對於政府法令亂七八糟無感,因為每一天的執行都會遇到大大小小的問題。無論國民黨員整體的平均法治素養如何,政黨高層事實上耗費了相當大的心力,想要徹底解決這個問題。1933至1934 年間,國民黨由時任考試院院長戴傳賢主持中央政治會議中央行政法規整理委員會。這一個委員會名稱看來不起眼,但是對於當時中國的影響,應該遠大於現在的法學家比較關心的民、刑與訴訟法典的起草委員會。中央行政法規整理委員會除了整理1912年以來紛亂的法規之外,也提出新法規計畫、甚至是擬出具體的草案。最後委員會動員法律專家(多為當時現職官員)總計117人,處理226件議案,作成60項建議,增刪修訂166件法律或命令。參與者中在法學界較知名者,包括郗朝俊(第1屆大法官,未到任)、史尚寬、雷震、羅鼎、端木愷、與林彬等人。光就數量而言,這一個委員會最大的成果是軍政法令的整理。從日後中國政府對日作戰的結果來看,法令的整理應該顯著提升了中國政府建立與指揮軍隊的效率。

的確認真整理法令,表現出國民黨政權對西方式法治有一定程度的重視。但是整理的對象終究是過去所制定的法令。要真正解決問題,必須從源頭下手,也就是必須有辦法讓政府各部門草擬、解釋與執行法令時,能遵守一套規則。從一位在台灣的國民黨政權下資深的法制人員胡開誠留下的文獻來看,國民黨恐怕一直都沒有發現問題在哪裡,或者就算發現了,也無法改變政府的組織。28根據胡開誠在1977年發表的論文,台灣的中華民國政權在1967年到1970年間約3年、以及1972年到1973年間約10個月的期間,曾經兩度通盤整理中央政府與省、市法規。儘管如此,他仍然指出2點「有待於檢討改進之問題」:第一是「解釋函令複雜分歧」,民間來函詢問,政府機關「照例一一負責釋復,結果形成解釋函令繁複眾多,日積月累,導致不依法規而憑函令之物議」;第二是「法規與輔助文書混雜不分」,也就是行政機關分不清楚哪些公文書是對外(其他機關與一般民眾),哪些又是對內(指示機關內的人員如何辦事)的。29此時距離日本的《法制定規》案已經超過1世紀,距離前引梁啟超的社論也已經超過1甲子,但是前人從經驗中學到的教訓,似乎沒有傳承到台灣的中華民國政府。

結語

今日人們會嘲諷政治人物往往是屁股決定腦袋,擔任不同公職的時候,難免雙重標準,不能堅持一貫的立場。然而有些職位需要的腦袋,即使屁股坐上去,也未必長得出來。中國在進入民國以後,不能夠理解清末模仿日本制度的現實理由,恐怕正是因為共和制時期的政府高層,無論是什麼黨派,對於治國的秘密(arcana imperii)可能完全沒有概念。使用西方式法律治國,有很多需要知道的「秘密」,即使西方世界的頂尖學府裡也未必能學到,甚至西方社會自己可能都未曾認真想過。注意到政治決策機關需要法律專業工作這個秘密的托克維爾與彌爾,在他們的時空都是少數中的少數。

今日許多對中國與西方式法治的討論,著眼於政治價值與個人權利的保護。這些討論當然非常重要,但是很顯然是從未從政的、或者是想從政但在野公民的觀點出發。無論要實現什麼樣的政治價值,保障什麼樣的個人權利,最後還是需要一個能夠根據法律運作的行政權來實現。打個比方,如果行政權是一台自行車,政治決策像是腳踏車的大齒輪,由主權者(們)踩踏板的話,法律就是鏈條;而把鏈條正確掛上去的方式,就是行政權運作中需要的專業法律工作。光有齒輪與鏈條,但是踩一踩就落鏈的車,跑不快也跑不遠。1949年以前西方式法治在中國失敗,看起來是中國的問題。再怎麼不願意,我們恐怕不得不承認的是,台灣社會今天騎的這一台自行車,是接手自1949年後的中華民國政權。西方式法治在台灣社會成功了嗎?回答這個問題以前,要看看我們的手上有沒有掛鏈條的油汙。

參考文獻

1. 本文根據下列拙文改寫增補。Tzung-Mou Wu, “How Government Jurists and Lawyering Approached the “Positivizing” of the Law in China,” in State Law and Legal Positivism: The Global Rise of a New Paradigm, eds. Badouin Dupret and Jean-Louis Halpérin (Leiden: Brill, 2022), 178–214.

2. 李貴連、王志強,〈1902年(光緒二十八年):中國法百年祭〉,《法制史研究》3(2002年12月),頁139–156。當然英治香港到底有多「成功」是另一個問題。

3. Joseph Needham, The Grand Titration: Science and Society in East and West (London: G. Allen and Unwin, 1969), 16, 160. 不過當代文獻跟李約瑟的年代已經有一點不同了。

4. 例如Jedidiah J. Kroncke, The Futility of Law and Development: China and the Dangers of Exporting American Law (Oxford: Oxford University Press, 2016).

5. 也有人認為,就算是在無政府主義的環境中,法律還是有一些用處。因為超過筆者能力太多,無法多加討論。Nathan Tamblyn, “The Common Ground of Law and Anarchism,” Liverpool Law Review 40 (2019): 65–78.

6. 研究地中海周邊阿拉伯世界的法律人類學者Baudouin Dupret與專攻法國法律史的學者Jean-Louis Halpérin稱這個現象為法律的實證化 (positivization)。

7. 參見British Library, From legal document to public myth: Magna Carta in the 17th century, https://www.bl.uk/magna-carta/videos/from-legal-document-to-public-myth-magna-carta-in-the-17th-century(最後造訪:2022年4月2日)。

8. Gaetano Filangieri, La Scienza della legislazione di Gaetano Filangieri, con giunta degli opuscoli scelti (Milan: Società tipografica de’ classici italiani, 1822). Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, eds. J. H. Burns and H. L. A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 2009[1789]).

9. Anon. [=Alexis de Tocqueville], “Political and Social Condition of France,” London and Westminster Review 25 (April 1836), 161. John Stuart Mill, Essays on Politics and Society, ed. J. M. Robson, vol. 2 (Toronto: University of Toronto Press, 1977), 424–32.

10. 吳宗謀,〈法務部是什麼?可以吃嗎?〉,歷史學柑仔店,https://kamatiam.org/法務部是什麼可以吃嗎/。

11. 《伊藤博文関係文書(その1)》,書類の部266-15([1875])。

12. 〈公文類別ノ儀上申〉,日本國立公文書館《公文録》,明治10(1877)年2巻,https://www.digital.archives.go.jp/img/3028904。

13. 明治19 (1886) 年勅令第1號。

14. 湯川文彦,〈明治太政官制下における法制・行政・記録:「法制局文書」の検討から〉,《東京大学日本史学研究室紀要》14(2010年3月),頁139–49。

15. 西川伸一,〈戦前期法制局研究序説:所掌事務,機構,および人事〉,《政経論叢》69(2–3) (2000年12月),頁155。

16. 同前註8。

17. 昭和22(1947)年法律第79號。

18. 佐藤達夫,〈法案作りの四半世紀 VI政府の鬼門・枢密院〉,《自治時報》(1956年12月),頁40–43。

19. 故宮博物院明清檔案部,〈憲政編查館大臣奕劻等擬呈憲政編查館辦事章程摺〉,《清末籌備立憲檔案史料》,上卷(1979),頁48。

20. 同上註,頁575。

21. 滄江[梁啟超],〈論法治國之公文格式〉,《法政雜誌》1:17(1911年中曆7月),頁81–91。前註10。

22. 滄江[梁啟超],〈論法治國之公文格式〉,頁81。

23. 滄江[梁啟超],〈論法治國之公文格式〉,頁86。

24. 滄江[梁啟超],〈論法治國之公文格式〉,頁87。

25. 滄江[梁啟超],〈論法治國之公文格式〉,頁90。

26. 一般讀者可以參閱鍾芳樺,〈凱爾生:《純粹法學第一版》導讀〉,《台灣法學》187(2011年11月),頁122–25。

27. 前註19。

28. 胡開誠,〈我國現行法制之結構及行政法規之檢討整理〉,《台大法學論叢》6:2(1977年),頁105–18。

29. 胡開誠,〈我國現行法制之結構〉,頁116–18。

本文經授權轉載自【歷史學柑仔店】西方式法治在中國為何失敗?

編輯精選