◎彭仁郁

這陣子以白色恐怖為背景的驚悚電影《返校》紅遍台灣,上映十六日票房已破二億,一舉突破了台灣轉型正義推動二十年來累積的稀薄同溫層。就連國民黨籍立委都在臉書上分享觀影心得,呼籲大家不要忘記過去國家暴力造成的傷害。能促使過去威權統治政黨繼承者終於起身反思(姑且不論到什麼程度),實乃民間開啟、官方接力的轉型正義工程多年來望塵莫及的無量功德。就如歐洲和南韓經驗所揭示的,轉型正義普世價值的普及化,果然必須仰賴大眾流行文化的加持。

《返校》電影還原台灣五○年代白色恐怖氛圍,用「嚴禁集黨結社」的標語,回顧那段傷感歷史。(牽猴子提供)

《返校》電影還原台灣五○年代白色恐怖氛圍,用「嚴禁集黨結社」的標語,回顧那段傷感歷史。(牽猴子提供)

電影引發海量輿論迴響,多篇媒體報導和精彩影評令人目不暇給。就在還來不及抽空觀影之前,BBC中文記者已來信邀訪,希望我針對那句被瘋狂引述的台詞「你是忘記了,還是害怕想起來?」提供專業意見,說明加害者或告密者拒絕想起過往的心理機制。我當時坦言,雖然讀了幾篇不同程度劇透的網路文章,只能根據自己的臨床研究和實務經驗作答。講了快20分鐘,最後被摘錄的僅短短數行。這是業界常見現象,不足為奇。惟擔憂讀者發生誤解,以為我將責任推給可能出現失憶現象的受害者,事後在個人臉書上補充說明:

不論是對於加害者或是受害者(含家屬),回憶創傷場景都可能引發極大的焦慮和恐懼,因而可能抗拒回憶。在個人層次,回憶與遺忘的內在張力,可能外顯為種種身心或精神症狀;而在集體層次,則可能顯現為彼此對立而難以理性溝通的(僵化)政治立場,最終讓社會成員之間,國家與人民之間,都難以形成持續的信任關係,這將干擾自由人權價值的維繫與民主的深化。無論如何,掩埋過去向前(錢)看,並不是最好的解方,只要不被記得、銘印,被潛抑、過不去的過去,將不斷如鬼魅般復返,縈繞生者,無法安寧。以我在白色恐怖有限的臨床經驗,不論是受害者或加害體制參與者的後代,都可能因為未決的正義和無人承擔的罪惡感,造成不同程度的身心症狀。揭露、訴說和面對,傷痛和罪惡感,都才有獲得轉化的機會。(2019/9/27)

後來終於找了時間進戲院補課,趕上熱潮。不怕惹眾怒,平時偏愛小眾藝術電影和深度紀錄片,與恐怖科幻特效類型無緣的我,看完十分悲傷於自己的無感,彷彿完成該做的功課,幾乎是為了聽雷光夏的光明之日才待到最後。

因緣際會下,這些年有幸深淺不一地接觸到多位二二八遺族、白色恐怖受難當事人與家屬,每每被她/他們親身經歷的歷史真實震攝到無法言語,以致無法被電影情節的設定和鋪陳說服。有些關係的轉折和橋段的安排過度刻意,尤其劇末懺悔、和解、贖罪那一幕,實在過度理想化和撫慰人心。聽說許多人看到這裡感動落淚,可見它確實符合了大部份人的情感結構與需求。但愈是如此,愈讓人擔憂,娛樂喚起的啟蒙效力能夠持續多久?觀眾走出戲院時所獲得的寬慰與希望感,會不會令大家產生威權統治遺留的不義已被解決的錯覺?誤以為現實生活中的加害體制不同層級的參與者就此被鼓勵展開自省、勇於認錯道歉,那麼是不是只要受害者願意原諒,台灣社會就可以進入和解、相互扶持的光明未來?我想這是所有關心轉型正義的人們的終極渴望。但我們距離電影結局所遙指的那一步,還很遠很遠。

我知道我聽起來有些苛刻,不該把期待寄託於一部可以讓絕大多數觀眾買單的電影,接下來當然是要仰賴眾人之力,才可能完成轉型正義艱鉅浩繁的歷史任務。

這篇文章的出發點不是為了評論這部電影,敝人也欠缺影評素質。實情是,隨著愈來愈多人「返校」之後,坊間出現了許多好心引介或討論創傷的文章,立意良善,但品質參差,許多段落無意間展露了對創傷概念的誤解。從事暴力創傷臨床研究與實務工作已有些時日的我被逼急了,只好開始打字,簡述一下政治暴力創傷的特殊性,順便釐清坊間流傳的誤解。(這前言也未免太長)

「我也有創傷,來幫我療癒一下……」

創傷概念已經進入日常生活語彙,而且幾乎已經成為所有心理痛苦或苦惱的代稱。這樣的普及化現象令人一則以喜一則以憂(我講話真的像個老人了,嗚嗚~),就像所有普及化的學術概念,容易發生被過度挪用、甚至誤用的問題。日常生活的挪用無傷大雅(人們常說,成長過程中,誰不曾經歷大大小小的創傷?),但當涉及描繪暴力加害者與受害者心理狀態時,最好盡量避免概念的混淆加深了細緻現象區分的難度。

心理創傷的概念自19世紀末出現開始,定義不斷被修正、補充。1980年代至今,精神醫學對於創傷的主流定義大致圍繞在:個人經歷了超越一般日常可預期的生死交關事件(這個定義後來被提出長期重複性的創傷事件挑戰,參見Judith Herman的《從創傷到復原》,左岸文化,2018),隨後又修正為,個人自身經歷、或目睹重要他人經歷生命遭受嚴重毀傷或威脅所導致的負面心理效應,如創傷記憶的反覆侵擾、對任何引發痛苦聯想事物的迴避、情緒與認知的負面改變、過度警覺等,其程度已達嚴重影響日常生活功能。在此無法探討創傷概念發展史,在美國精神醫學會出版的《精神疾病統計與診斷手冊》中,PTSD 最特別的地方是,異於其他以症狀本身作為分類基準的精神疾病,它須以確實經歷創傷事件作為診斷的先決條件。有興趣的讀者可以參考Ruth Leys(2000)的Trauma: A Genealogy(University of Chicago Press)。精神醫學對於PTSD診斷標準修訂的內部討論可謂汗牛充棟,信手推薦 Pai et al.(2017)'Posttraumatic Stress Disorder in the DSM-5: Controversy, Change, and Conceptual Considerations',雖然作者們的科學實證主義立場,使他們傾向輕忽創傷主體經驗,但文中可以讀到創傷專家社群如何協商PTSD的診斷標準,以及診斷的改變如何影響精神疾病的流行率。

在創傷相關症狀的辨認方面,精神分析的創傷理論和臨床觀察,在1980年代以前可以說很大程度影響了主流精神醫學對創傷的認識。只不過,精神分析著重主體經驗的隱喻式描繪,在轉化成主流精神醫學語彙時,經常被簡化成生理心理症狀的外顯描述,以便將創傷病理化和標準化。(關於心理創傷概念病理化的批判可參見Allan Young的The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder,或拙作〈過不去的過去:「慰安婦」的戰爭創傷〉,收錄於《戰爭與社會:理論、歷史、主體經驗》,汪宏倫編,2014)

回到我認為比較能掌握受創主體經驗的精神分析創傷理論的流變。佛洛依德早期在歇斯底里症病患個人生命史中發現被「潛抑」(心因性失憶的原因之一)的童年性創傷時,曾經用「外來異體」(foreign body)一詞,描繪創傷記憶——應說是未形成意識記憶的潛意識創傷憶痕——如何在主體內部反覆持續地攪擾,以至於外顯為不同身心症狀(Sigmund Freud ,《歇斯底里症研究》,1895 )。其後,受到第一次世界大戰參戰士兵展現的新型態心理創傷症狀的影響,為了解決夢境為何失去慾望滿足功能的問題,佛洛依德提出借用生理創傷的心理創傷意象——「心靈包裹層的大規模破裂」(S. Freud,《超越愉悅原則》,1920)——來說明為何心靈裝置已經失去一般的防禦和轉錄功能。

經過當代精神分析學家的梳理(如 Th. Bokanowsi, “Traumatisme, traumatique, trauma”, Revue française de psychanalyse, 2002/3, vol. 66; F. Davoine & J.-M. Gaudillière, History beyond Trauma, 2004 ; M. Bertrand, La douleur psychique, 2016)(以下省略十萬字),這兩個不同時期提出的創傷概念,具有幾個共通性:個體承受外在真實暴力的被動性(passivity),無法銘印的創傷憶痕具有入侵性(intrusiveness),創傷引發的斷裂驅力重複衝動(repetition compulsion),更重要的是無論是在暴力事件中或事件的回憶過程裏,受創者的主體性皆被剝奪(deprivation of subjectivity)。這意味著承受暴力的受創主體,不僅難以進入作為暴力事件記憶擁有者的位置,反而被暴力創傷憶痕所淹沒,同時失去了暴力事件的詮釋權。

至此,你是不是開始懷疑自己的負面情緒經驗,是不是真正符合心理創傷的定義?很好。稍微整理一下,雖然不應以線性因果論看待暴力與創傷之間的關係,而且經歷生死交關的暴力事件不一定會形成創傷(主體的掌控感和詮釋權在其中扮演重要角色),但是只要發展成創傷,必然是主體過去承受了超越心靈韌性的暴力事件的結果。這樣對創傷的理解角度,也延伸出創傷療癒與社會正義的關聯:創傷療癒的核心工作將是取回個體在暴力事件中被剝奪的主體性,並取回曾經被迫噤聲的發話權和詮釋權。

政治暴力創傷特殊性

政治暴力與一般人際暴力的共同點在於:加害者與受害者經常處於不對等的權力結構中;再者,加害者在對受害者施暴的當下,剝奪了後者的主體性和基本人權,也就是原本是同為集體社群成員的二人應該共享的權利。二者最大的差異在於:政治暴力是壟斷政治資源的強勢集團或個人,運用結構性優勢,大規模、系統性戕害弱勢群體成員(經常是異議份子)的生命權、自由權、財產權、工作權等各個生命面向基本權利的不當或不法行為(班門弄斧簡單地說,不當或不法的認定,取決於施暴政體是否在憲法中明定保障基本人權)。

一般而言,通常在以自由、民主、法治、人權為立國核心價值的現代國家,遭受人際暴力的受害者,可以合理期待國家司法體制作為公正第三方,將會基於維繫社會公平正義秩序的職責,令受害與加害兩造間失衡的權力關係,在司法真相調查和責任釐清與追究的過程中,大致恢復平等。但是,在國家自己成為政治暴力加害者的情況裡,除了直接透過軍警特務系統進行鎮壓,司法經常是政權用來行使人權侵害的主要工具(台灣的白色恐怖即為最鮮明的例子),也就是國家作為公正第三方的位置以及平衡權力、修復社會秩序的功能,已經被政權自己消滅。受害者投訴無門,加害者有體制護航、甚至獎賞。(目前仍在香港街頭抗爭的人民所承受的國家暴力,正展現了政治暴力之中加害方與受害方權力關係與資源的不對等可以到什麼地步。)

倘若我們願意接受上面提出的,暴力創傷療癒的核心是陪伴受創者修復主體性,並且索回對於暴力真實的發話權與詮釋權,最後真正成為創傷記憶的擁有者,然後可以自主決定是否原諒。那麼讀者應該可以想見,當侵犯人權的是一整個國家體制,加害者不僅有能力脅迫受害者保持緘默、壓制異議之聲,甚至經常製造符合政權利益的「真相」版本,在這樣的條件限制下,受害者的創傷療癒之路會是多麼艱辛崎嶇。正為此故,在政治暴力創傷的情況裡,受創主體經常面臨到關係的雙重斷裂,一是與類己他者(other)關係的斷裂——被社群逐出、污名化——;二是與象徵他者(Other)關係的斷裂——不再相信世界是正義的,言說與律法同時失去意義。

加害者也有「創傷」?請正名為「自戀衝擊」

政治暴力受害者可能會有創傷不難理解,但加害者也會有創傷嗎?依照上面提到的創傷核心意涵:在生死交關的暴力中被剝奪主體性,反覆受到暴力後遺的感官印象(創傷憶痕)淹沒、入侵,甚至出現重複自我毀傷的衝動行為。這些典型創傷現象在加害者身上不易見,除非是由受害者轉成加害者的受創主體(這是另一個故事了,以後有機會再談)。因此,就學理上的定義而言,對於自己曾經犯下的過錯感到極度羞愧而不願憶起,雖可被視為「心因性失憶」的一種,但並不適合被放在「創傷」範疇裡。

的確,不論是一般人際暴力(如家庭暴力),或透過統治體制層層行使的政治暴力,加害者或加害體制參與者,會傾向運用各種(其實你我都有的)心理防衛機制,合理化、正當化自己的行為(比方,性侵加害父親可能在法庭上辯解「是女兒勾引我的」,施酷刑的審訊者經常說「我只是執行勤務」,又,否認威權時期統治者違法侵害人權的政客會說「白色恐怖是國共內戰的必要之惡」),或者全盤否認(「你記錯人了吧!」「我(們)怎麼可能做這種事!」「拿出證據來!」)。遮掩、合理化或否認自己犯錯的傾向,可謂人人皆有的日常關係經驗。因為對於犯錯的意識化,將對正面的潛意識自我意象(self-image)造成衝擊,因而很難被整合到自我認知之中。

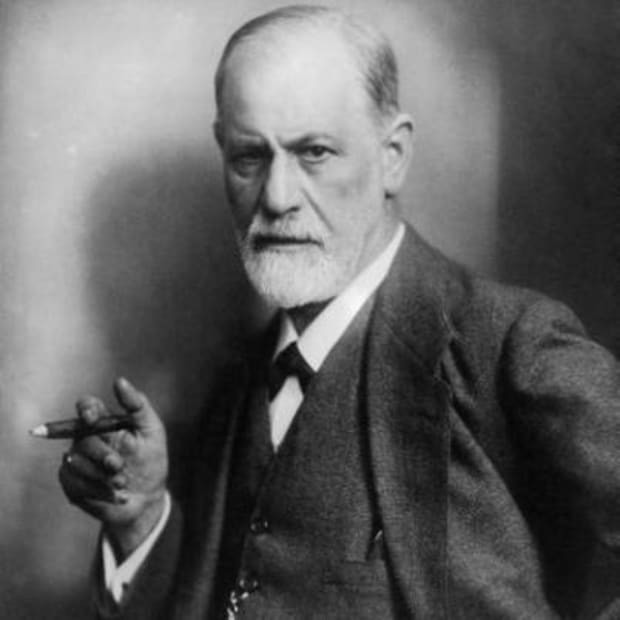

佛洛依德(1920)把一個人意識到「理想自我」和「真實自我」之間存在的鴻溝時所感受到的痛苦,稱為「自戀衝擊」(narcissistic blow),這樣的衝擊可能嚴重到令自我產生將要崩解的感受,又稱「自戀傷痕」(narcissistic wound)。延續這樣的思考,我認為暴力加害者因著意識到自己犯錯、傷人而生成的罪疚感,擔憂東窗事發的夜半心驚,用「自戀衝擊」或「自戀傷痕」概念來命名更為恰當。該把「創傷」一詞保留給日夜在暴力地獄裡蹣跚而行的受害者。

佛洛依德(1920)把一個人意識到「理想自我」和「真實自我」之間存在的鴻溝時所感受到的痛苦,稱為「自戀衝擊」(narcissistic blow),這樣的衝擊可能嚴重到令自我產生將要崩解的感受,又稱「自戀傷痕」(narcissistic wound)。(作者提供)

佛洛依德(1920)把一個人意識到「理想自我」和「真實自我」之間存在的鴻溝時所感受到的痛苦,稱為「自戀衝擊」(narcissistic blow),這樣的衝擊可能嚴重到令自我產生將要崩解的感受,又稱「自戀傷痕」(narcissistic wound)。(作者提供)

做出這樣的概念區分,並不是要大家不要同理加害者,更不是認為犯了錯的人不值得獲得被原諒的機會,恰好相反。正是為了實踐修復式正義中,經由認錯、對話而朝向寬恕與和解的精神,必須區辨加害與受害的差異位置,提醒加害者並非被剝奪能動性和主體性的個人:在施暴的當下,加害者曾經選擇忽視受害者作為人的尊嚴和需求;而在事後的緘默、失憶或否認中,則被保護自己、維護自己正面形象的慾望所征服。

實際上,細緻的概念區分有助於思考修復式正義的核心:一方面應聆聽、認納受創主體所經歷的暴力真實,另一方面需要協助加害人獲得一個離開加害者位置的機會,也就是把重心從自己的需求、從想像中完美的自戀鏡像移開,學習看見、關注他者的機會。即使時光無法倒流,曾經造成的傷害已成事實,但僵滯的情意流動可以鬆綁、脫困,修補自認不堪而難以坦露的自我意象。堅決埋藏錯誤的過往,實際上恰好繼續讓那個不敢面對的自己凍結在施暴的當下,惡的樣貌也就永遠被凝固在那個時刻。學會理解受害者經歷了什麼,勇於承擔遲來的責任,積極投入修補關係的工作,才可能有機會長成不一樣的自己,成為更好的人。

轉型正義療癒:集體自我的承續、修復與新生

容我再嘮叨幾句(年過半百的症頭)。面對過去,是避免仇恨循環,開創不一樣未來的唯一道路。走筆至此,實在不想落入悲觀無力的哀嘆,但解嚴三十年後,我們依然看見威權統治舊政治勢力的繼承者,有著巨大的困難去面對這段漫長的加害歷史。我們也看見這個仍舊掌握龐大資源的政治勢力,不只不願想起來,不僅抗拒實踐當初曾經傳授給眾多學子的「知錯能改、善莫大焉」的傳統智慧,反而假借民主自由的修辭,繼續生產正當化、否認當年國家暴力的論述。所謂「寧靜革命」的代價。然而,這在政治現實上看起來無良的行徑,卻是出自眾人皆有的潛意識心理防衛機制:避免意識化,就能避免自戀衝擊。這股政治勢力的集體自我是否願意承認自己的困難,向外求助?是否願意放開獨佔歷史詮釋權的手,允許自己看見過去前輩們侵害人權、剝奪人民主體性的事實,而願意相信那不但不會摧毀自己,反而能重獲新生?(我知道這些話聽起來非常naive)

許多針對人際暴力加害者的臨床研究告訴我們,在絕大部分情況裡,加害者的自省不會主動發生,但倘若周遭環境中有人願意創造善意的氛圍,幫助他們真誠回溯自身歷史,探索施暴、成為協作者的可能原因,甚而有機會參與修補傷害的工程,讓掩飾多年的罪咎感得以釋放,或許,銅牆鐵壁般的自戀堡壘會有軟化的一天。期待集體修復式正義的來臨。

本文經授權轉載自菜市場政治學 「返校」之後:你/妳的自戀衝擊、她/他的創傷

編輯精選