◎李耀泰/香港浸會大學社會系助理教授

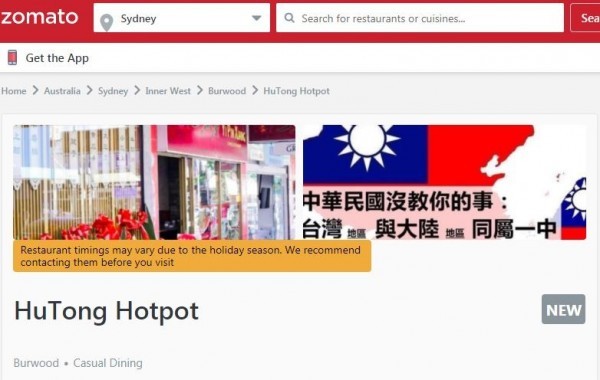

日前,紐約時報一篇專題報導「對北京不忠,台灣人在澳洲職場受挫」描述一名台灣背包客(Winnie),在大陸老闆的餐廳打工,因為不經口回應台灣「當然」不是中國的一部份而被解雇。事後這位背包客將故事po在澳洲打工度假的臉書社群上,引發了軒然大波。 台灣女子Winnie在澳洲雪梨的「胡同涮肉」打工,卻因認為台灣不屬於中國,遭炒魷魚。(圖翻攝自zomato)

台灣女子Winnie在澳洲雪梨的「胡同涮肉」打工,卻因認為台灣不屬於中國,遭炒魷魚。(圖翻攝自zomato)

在諸多回應中,具有強烈台灣認同主張的網友忿忿不平,並發起了所謂的「消費者運動」,號召在雪梨的台灣人拒吃該餐廳,並且到該餐廳的臉書網頁或yelp留負評;另外也有一派認為中國大陸強大已是事實,除了嘲笑中國老闆玻璃心之外,這派言論對於Winnie並不抱持同情態度,反而覺得她「活該」,誰叫她英文不好、自願要去幫中國老闆做事。

認同的妥協或激化?

紐約時報一文所設定的框架是:台灣海外社群如何因應中國國族主義1崛起下的影響(或威脅)。這樣的框架設定本身是有一些問題的,因為沒有直接證據可以系統性地證明國族主義正在產生或崛起,我們只能從少數個案或論述,去分析問題背後的原因、以及當事人的主觀想法。

筆者在澳洲田野期間(2014–15)訪談了不少台灣背包客。有不少受訪者都表示,在中國雇主或是同事面前,會盡量避免談論政治認同或兩岸情勢議題,尤其是在不清楚對方政治立場的前提下,講這類問題一不小心可能會引發工作場所中的緊張關係。這種情況對於在國外念書或是有機會遇到中國雇主/同事的台灣人來說應該並不陌生。除非已經非常熟悉對方的界線在哪(是不是可以接受玩笑),在談到類似話題時,模糊以對似乎是最好的政策。就曾有一名受訪者在訪問時告訴筆者:「他(中國老闆)總是愛說台灣是中國的,我就回他:對對對,你說得都對。他喜歡怎麼說就怎麼說吧,反正兩岸的未來又不是你跟我說了算的。」同樣地,中國的同事也經常會說:「很想去台灣看看」或是「很羨慕台灣的民主和自由」。這些態度都並不罕見,為了得到工作,或是為了維持工作中的和諧關係,個人的政治認同總是可以被隱藏的。

筆者曾針對受訪者(來自中國和台灣的雇主和員工,大多是第一代移民)做過簡單問卷。問卷內容是關於自身認同、在澳洲和台灣/中國雇主以及同事相處的情況,以及政治認同在澳洲是否為重要議題等問題。大多數的受訪者都認為政治認同議題在澳洲並不重要,也不會特別想要去談論相關議題,原因很簡單:沒必要。

然而,工作場域的特殊性,正在於它所隱含的階級特性:雇主vs.員工。這樣的特性在某程度上可能激化了原有的政治認同。族群的刻板印象和歧視如何被放大或強化,關於台商在大陸以及東南亞的研究已有許多討論2。這類文獻的討論集中在政經地位、文化歧視、以及因為政治地位(如:一個中國)而來的優越感和反抗。舉例來說,當遇到不好的中國雇主時,某些台灣背包客會特別放大記憶中台灣新聞對於中國人的負面報導,並且強化「台灣老闆就不會這樣」的信念;另一方面,也有一部分台灣人會說:「哎呀反正台灣老闆也差不多,華人老闆都一個樣。」

同樣的情況也發生在當中國學生或背包客幫台灣老闆做事時。在面對不合理的處境時,筆者的中國同事曾說過:「知道你們台灣人都看不起從大陸來的,覺得我們文化素質很低。現在幫你們工作是因為你們現在比較有錢,可是台灣終究會回到中國大陸。你們要是敢獨立,中國肯定是會打台灣的!」甚至會以目前中國的經濟和軍事發展作為論點:「台灣現在也越來越不行了,你們終究還是得靠我們!」

不僅是階級關係中的雇主vs.員工,即使是同事之間,刻板印象也可能存在或被放大。在臉書相關論壇上,時常可見台灣人抱怨中國同事愛佔便宜,中國人抱怨台灣同事愛計較等等,雙方都以負面的族群特點來描述他者,最後又無限迴圈地回到政治議題上進行筆戰。

「華人」一詞的模糊性,在這裡扮演了一個策略角色:在日常生活中用來劃分界線。3 當我們要把族群認同(ethnic identity)擴大以強調共同點時(例如:白人歧視華人、支持華人候選人等),台灣人和中國人都是華人,在海外應團結而不需區分彼此。當工作上被中國人/台灣人剝削時,「國族認同」(national identity)則出現了差異:本土化的影響導致台灣人認為台灣和中國是兩個不同政治實體,而愛國教育的成功則使得中國人認為台灣是中國的一部份,因此不同於中國的各種文化優越感都不應該存在。 圖為澳洲雪梨的China Town。來源:C.C. by Douglas Kelley

圖為澳洲雪梨的China Town。來源:C.C. by Douglas Kelley

工作場域中的族群歧視

回到不當解雇的事件本身。很有趣的是,Winnie在臉書上po文之後,台灣網友對此事件的第一回應是:快向澳洲平等工作監察署(Fairwork Ombudsman, FWO)或稅務局(Australian Taxation Office, ATO)舉報中國老闆聘用黑工的不法事實(Winnie的餐廳工作是所謂的「黑工」,時薪低於澳洲所規定的最低薪資,雇主可能收到高額罰款)!目的是在給老闆一個「教訓」。然而,事件發展至今,我們並未看到台灣的官方或是社群組織,對此事件發表任何聲明。國族認同的問題,在澳洲,一向被歸類為是「少數個案」。不論是台灣或澳洲官方單位,沒有一方會想觸碰敏感的政治議題。這也是為什麼筆者在接受紐約時報記者訪問時,會特別指出,這樣子的模糊性事實上是給予了澳洲政府更多外交操作上的便利空間。然而,我們也必須指出,除了從勞工法律上著眼於「非法解雇」的理由之外,這個事件突顯出了另一個重點:政府單位是否有針對因為政治認同而遭受歧視的相關應對措施和法令。因為這樣子的族群歧視,很明顯違反了平等就業原則(Equal Employment Opportunity)。

紐約時報的報導中提到:「FWO還未採取任何手段來制止因政治觀念造成的,對來自台灣或其他地區務工人員的歧視。」未來是否會有相關的手段來防止認同所帶來的工作歧視?結論可能令人感到悲觀。原因很簡單:澳洲相關單位是否已經準備好面臨來自中國民族主義的壓力?如果因為保護Winnie的工作權而判定該中國雇主違法,澳洲政府是否已準備好接受中國方面(不論是政府或民間)的挑戰?這些考量直接牽涉到了:「台灣不是中國一部分」這樣子的信仰是否強大到成為「工作歧視」的理由?令人遺憾的是,不論是官方單位或台灣社群,能做的似乎只是突顯非法層面,而繞過國族認同的爭議。

小結

中國國族主義所衍生的事件正持續改變境外移民的族群關係,不論是在社群生活、學校或是工作場域。事實上,幾個月前,澳洲一所大學才發生有中國學生抗議講師在課堂上稱香港和台灣為「國家」4。對此,我們或許可以笑笑說中國人的玻璃心又碎了一地,但更為嚴肅的問題是,我們應該如何促進兩個族群在海外的和諧互動。在兩岸關係仍然曖昧不明的今天,「噤聲」不該是唯一的選擇,「自我審查」也不應成為常態,個人認同和信仰自由更不應成為被解僱或針對的理由。Winnie的事件提供了我們一個很好的思考機會,上至政府外交單位,下至社群組織以及個人,都應致力尋求更多的對話和溝通管道。

參考書目:

Huang, Shu-Ling. 2011. Re-Mediating Identities in the Imagined Homeland: Taiwanese Migrants in China. ProQuest, UMI Dissertation Publishing.

Wimmer, Andreas. 2013. Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks. New York, NY: Oxford University Press.

王宏仁、蕭新煌,2002,<社會資本還是人力資本:越南台商的大陸幹部>。收錄於蕭新煌、王宏仁、龔宜君主編,《台商在東南亞:網絡、認同與全球化》,頁253–76。

耿曙, 2002,<「資訊人」抑或「台濛人」?大上海地區高科技台商的國家認同>。論文發表於「第二屆政治與資訊研討會」,佛光人文社會學院。

鄧建邦,2002,<接近的距離:中國大陸台資廠的核心大陸員工與台商>,《臺灣社會學》,3(6):211–51。

1.關於nationalism一詞應該翻成「國族主義」或「民族主義」有許多爭辯。本文選用國族主義一詞,因為其牽涉到對於政治實體的認同。 ↩

2.Huang 2011; 王宏仁、蕭新煌,2002;耿曙,2002;鄧建邦,2002 ↩

3.可參考A. Wimmer(2013)對於族群界線劃分策略的研究。 ↩

4.請參閱:“Uni lecturer targeted over ‘separate Taiwan’”. The Australian. ↩

本文經授權轉載自菜市場政治學 妥協或激化國族主義?澳洲工作場域中的認同政治

相關新聞

編輯精選